Премьера - 21 марта 1953 г.

Основная сцена

2 часа 40 минут с антрактом

Молодого стахановца Сергея Третьякова назначают бригадиром девичьей бригады в паровозо-механическом цехе. Не сразу ему удаётся сплотить девчат и добиться слаженной работы бригады...

Публикации

Северный рабочий, 17 апреля 1953 г.

НИЖЕ СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Комедия А. Симукова «Девицы-красавицы» поставлена уже в ряде театров нашей страны и полюбилось советскому зрителю. Причина этого — во взятом из многообразной и кипучей жизни советских людей конфликте. Непринужденно и весело рассказывает драматург о молодом стахановце Сергее Третьякове, назначенном мастером в отстающую бригаду, состоящую из деюушек-работниц. С одним из членов этой бригады — Машей Ракитиной у Сергея еще раньше завязались сложные отношения, перерастающие в большую и сильную любовь. Драматург изображает труд нашей молодежи, ее светлые чувства, высмеивает проявления старого, мешающего движению вперед. В пьесе правдиво показаны жизнь производственного коллектива, рождение внутри него творческой инициативы, социалистического соревнования.

Комедия не лишена и существенных недостатков. Интересно наметив конфликт, драматург не сумел с достаточной глубиной показать развитие характеров отдельных героев: герои эти часто становятся безликими, одинаково «хорошими». Не хватило у автора мастерства, чтобы создать полноценный характер и основного героя — Сергея Третьякова. Зрителю остается непонятным, почему прославленный стахановец, став мастером, так не уверен в практических вопросах, почему он выглядит подчас человеком, только что пришедшим на завод со школьной скамьи. Автор наделил своего героя такими чертами зазнайства, душевной нечуткости, заставил его делать такие ошибки, что исполнителю этой роли часто нелегко донести скрытое за всеми этими отрицательными качествами обаяние передового человека.

В постановке комедии А. Симукова театром имени Ф. Г. Волкова (режиссер Л. Г. Щеглов) оказались в значительной степени утраченными многие лучшие её качества: живой комсомольский задор, горячая заинтересованность в труде, юношеская взволнованность.

В сцене на заводе, во втором акте, молодежь выглядит черезчур сдержанной, какой-то скованной. Мало этого веселья и в сцене массовой прогулки в лесу в третьем акте. Героям спектакля не хватает черт, присущих нашей молодежи. Это тем более удивительно, что большинство ролей в спектакле исполняется молодыми артистами. Артисты тщательно «отрабатывают» отдельные элементы образов, стараются донести их характерные черты, но вместе с тем подчас лишают их обаятельности и внутренней цельности. Этот упрек больше всего относится к исполнителю роли Сергея Третьяком артисту Е. С. Тарханову.

Как было указано выше, эта роль, из-за ее противоречивости, представляет большие трудности для исполнителя. Преодолеть их и создать цельный образ Е. С. Тарханову не удается. Вместо того, чтобы показать порывистость и непосредственность своего героя, актер делает его суетливым, прибегает к комическим штампам. Остается не раскрытой и внутренняя сила героя. В результате зритель не верит, что Третьякову удалось сплотить молодых работниц, подхватить их инициативу и, в свою очередь, возбудить в них желание совершить трудовой подвиг. Не верит зритель и в силу и искренность его любви к Маше Ракитиной.

Исполнительница роли Маши артистка 3. Л. Савченко располагает к себе зрителей в первой сцене: она выразительно показывает свою еще не сложившуюся внутренне, поспешную в выводах, но в то же время сильную, с богатым душевным миром героиню. Однако в последующих актах образ Маши как бы движется по инерции, не обогащаясь новыми красками, тускнеет. 3. Л. Савченко не удается преодолеть некоторые недостатки текста и показать духовный рост Маши Ракитиной.

Исполняя роль Клавы Огоньковой, артистка В. Н. Кузнецова лишает ее простоты и естественности. В результате правда характера героини оказалась нарушенной. Артист И. И. Кутянский в роли молодого рабочего Виктора Шмелева кажется случайным, посторонним на сцене, он не находит себе места в общем действии.

Образы других работниц — самонадеянной и несколько отчужденной вначале от коллектива Тамары Фирсановой (Э. П. Романовская), сдержанной и вдумчивой Оли Корабельниковой (А. И. Барышева), подвижной, по-детски любопытной Веры Малолетковой (Т. В. Шаврина), особенно образ мечтательной, неуверенной вначале в своих силах Нюры Зюзиной (Е. В. Пашкова) имеют ряд правдивых черт, свидетельствующих об отдельных актерских удачах. Однако эти удачи в значительной мере обесцениваются из-за присущих всему спектаклю недостатков. У зрителя создается впечатление, что текст комедии давал возможность показать жизнь нашей Молодежи ярче, многообразней.

В раскрытии идейного содержания комедии большое значение имеет правильное решение роли секретаря партийной организации Мороза. Именно он осуществляет политическое воспитание молодежи, направляет ее энергию по пути борьбы за коммунизм. Автор комедии наделил образ Мороза теплым чувством юмора, мягкой иронией по отношению ко всему неверному, наивному в речах его собеседников. Но исполнитель этой роли Г. Г. Чадров лишает образ значительной доли присущего ему обаяния и делает Мороза подчас скучноватым резонером, произносящим поучительные речи.

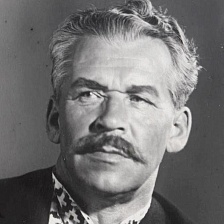

Живо, весело играет роль заскорузлого в своих предрассудках старого рабочего-кадровика Авдеева заслуженный артист РСФСР И. П. Бросевич. Просто и убедительно показывает актер и его духовный рост. Сцены, в центре которых стоит фигура Авдеева, не случайно оказались самыми удачными в спектакле.

Советский зритель любит веселую комедию о нашем сегодняшнем днe. Он охотно встречает смехом каждую удачную шутку, каждую по-настоящему комическую деталь. Но он испытывает разочарование, посмотрев новую постановку в театре имени Ф. Г. Волкова. Спектакль получился явно ниже возможностей театра. Это свидетельствует о том, что театр, обладая опытными, талантливыми мастерами старшего поколения, не всегда уделяет достаточное внимание творческому воспитанию молодежи. Отсюда и неровность игры молодых исполнителей. Не раз можно было наблюдать, как тот или иной молодой артист, порадовавший зрителей в одном—двух спектаклях свежим и ярким исполнением, удачно заявивший о своем даровании, во многих других спектаклях создает стереотипные, лишенные творческого обаяния образы.

В театре установилась хорошая традиция — ставить молодежные спектакли, каким является и спектакль «Девицы-красавицы». Совершенно очевидно, однако, что каждая такая постановка должна являться результатом постоянной, последовательной, углубленной творческой работы по воспитанию театральной молодежи. Это необходимо для дальнейшего художественного роста театра.

А. СЕМЕНОВ,

кандидат филологических наук

Актёры

Николай Север

Субботин Фёдор Фёдорович, директор завода

Г.Г. Чадров

Мороз Андрей Николаевич, секретарь партийного комитета завода

Иван Аристархов

Фоменко Пётр Ермолаевич, начальник паровозо-механического цеха

Галина Петрова

Полина Никитична, его жена, мастер отделения арматурного цеха

Иосиф Бросевич

Авдеев Тихон Михайлович, мастер

Владимир Троицкий

Авдеев Тихон Михайлович, мастер

Евгений Тарханов

Сергей Третьяков, молодой стахановец

Иосиф Кутянский

Виктор Шмелёв

Зинаида Савченко

Маша Ракитина

Алевтина Барышева

Оля Корабельникова

Э.П. Романовская

Тамара Фирсанова

Валентина Кузнецова

Клава Огонькова

Елизавета Пашкова

Нюра Зюзина

Татьяна Шаврина

Вера Малолеткова