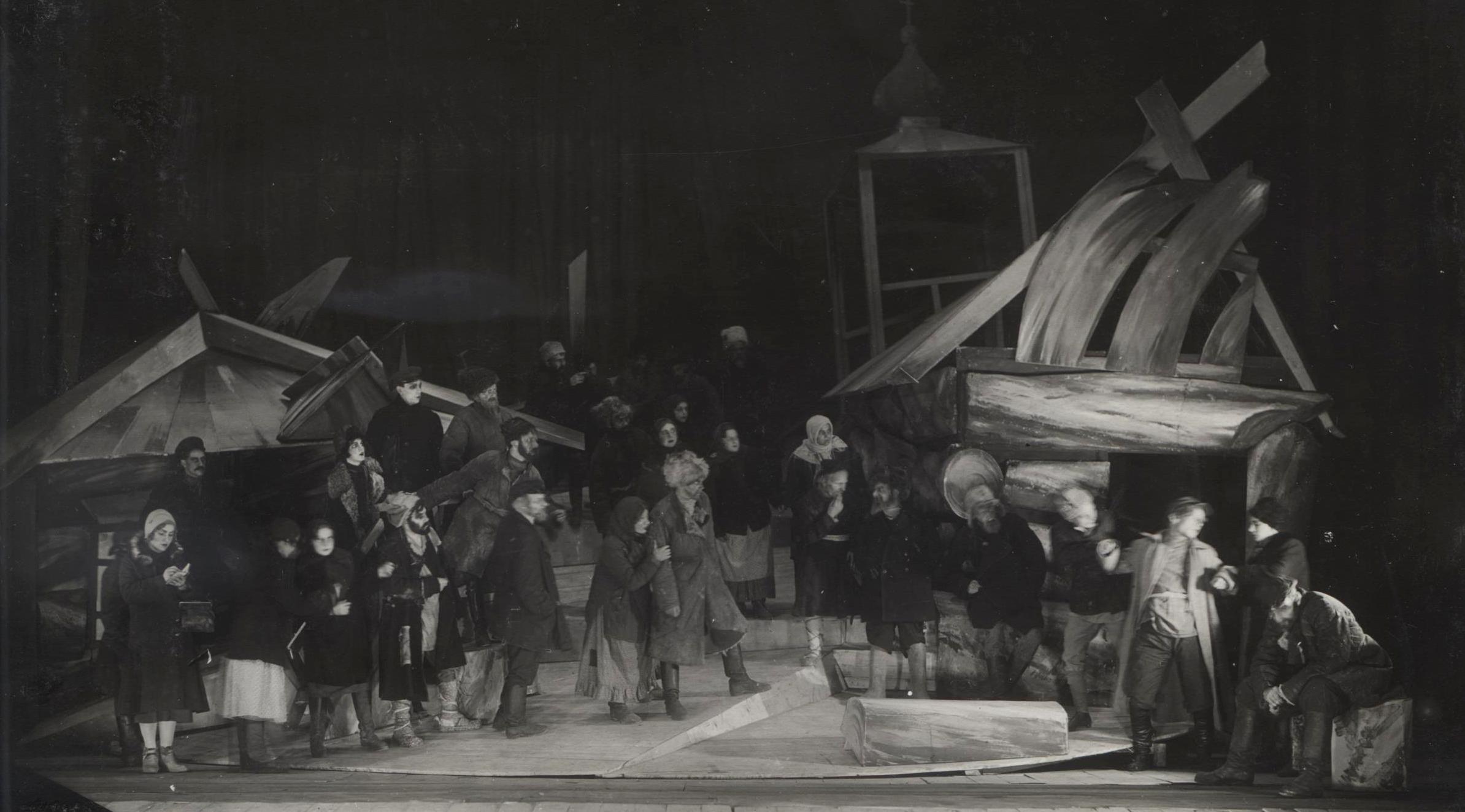

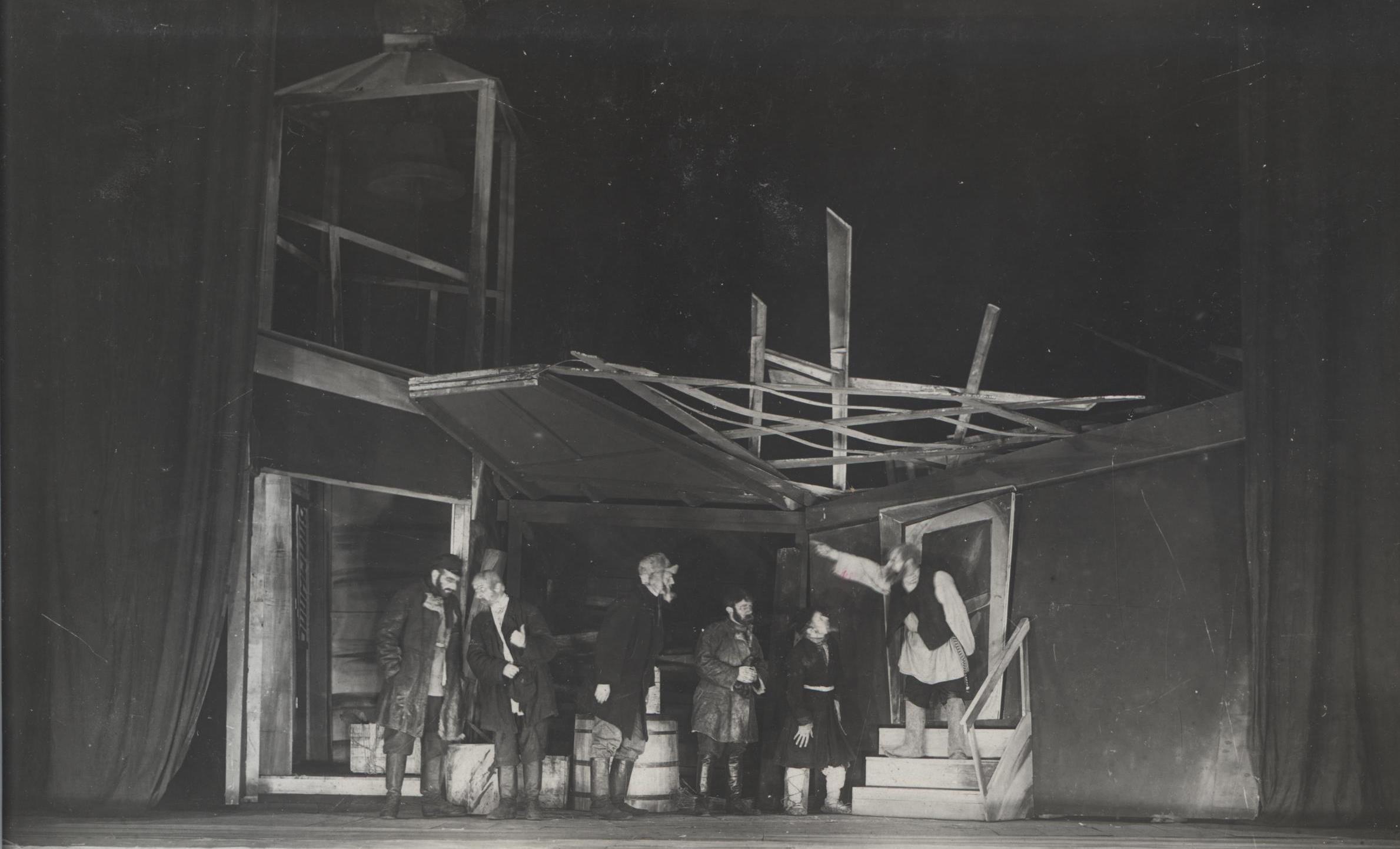

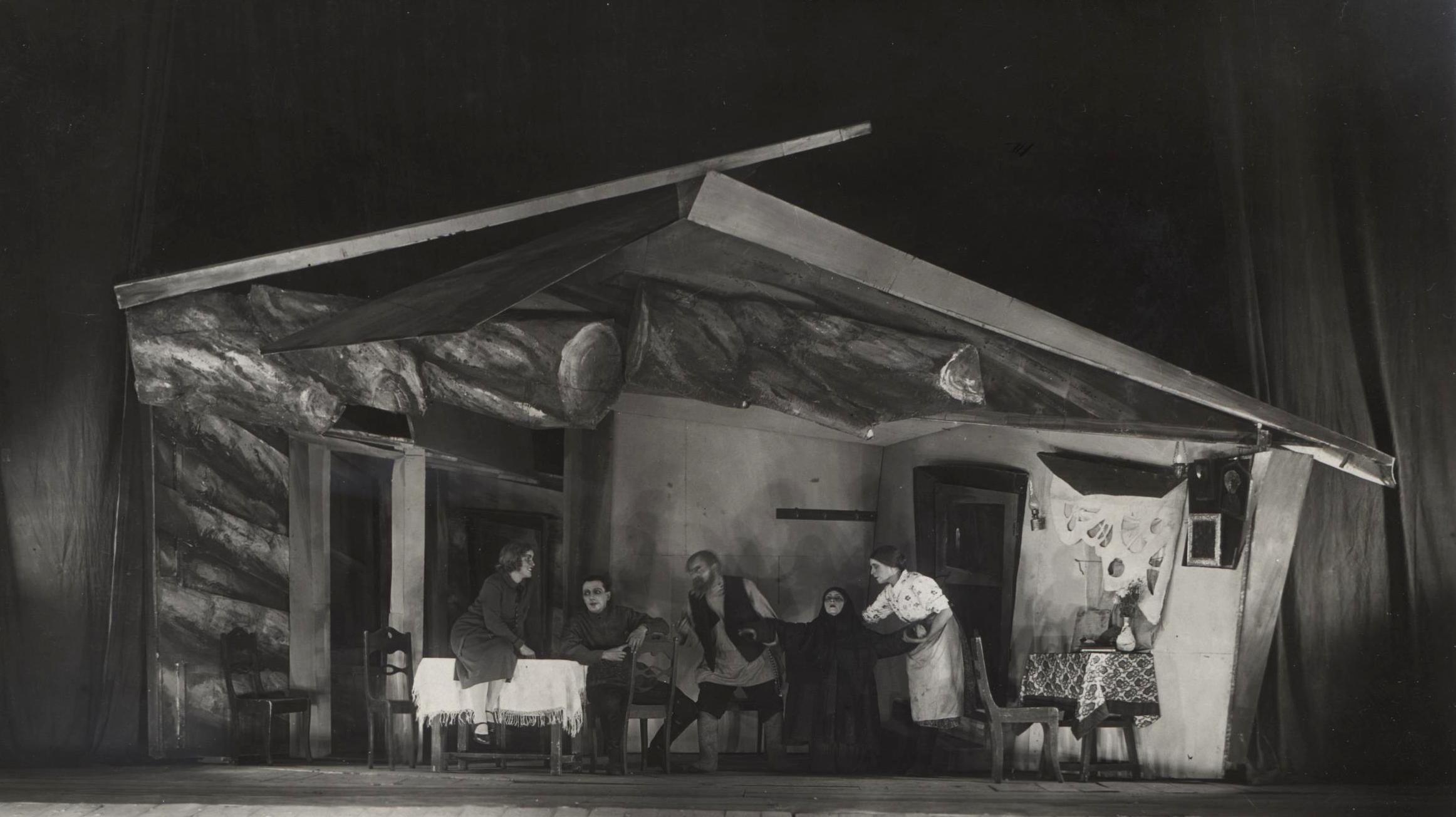

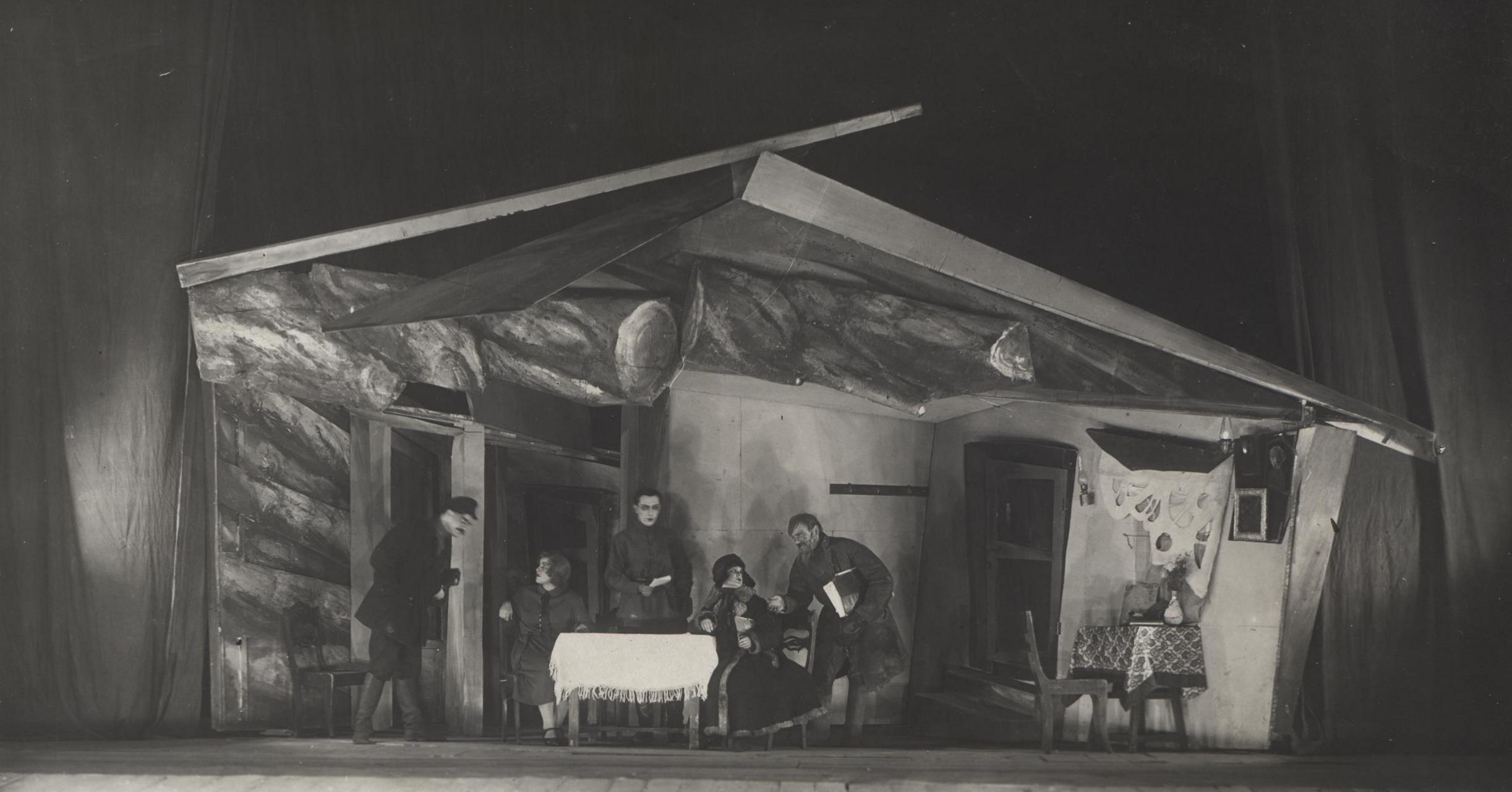

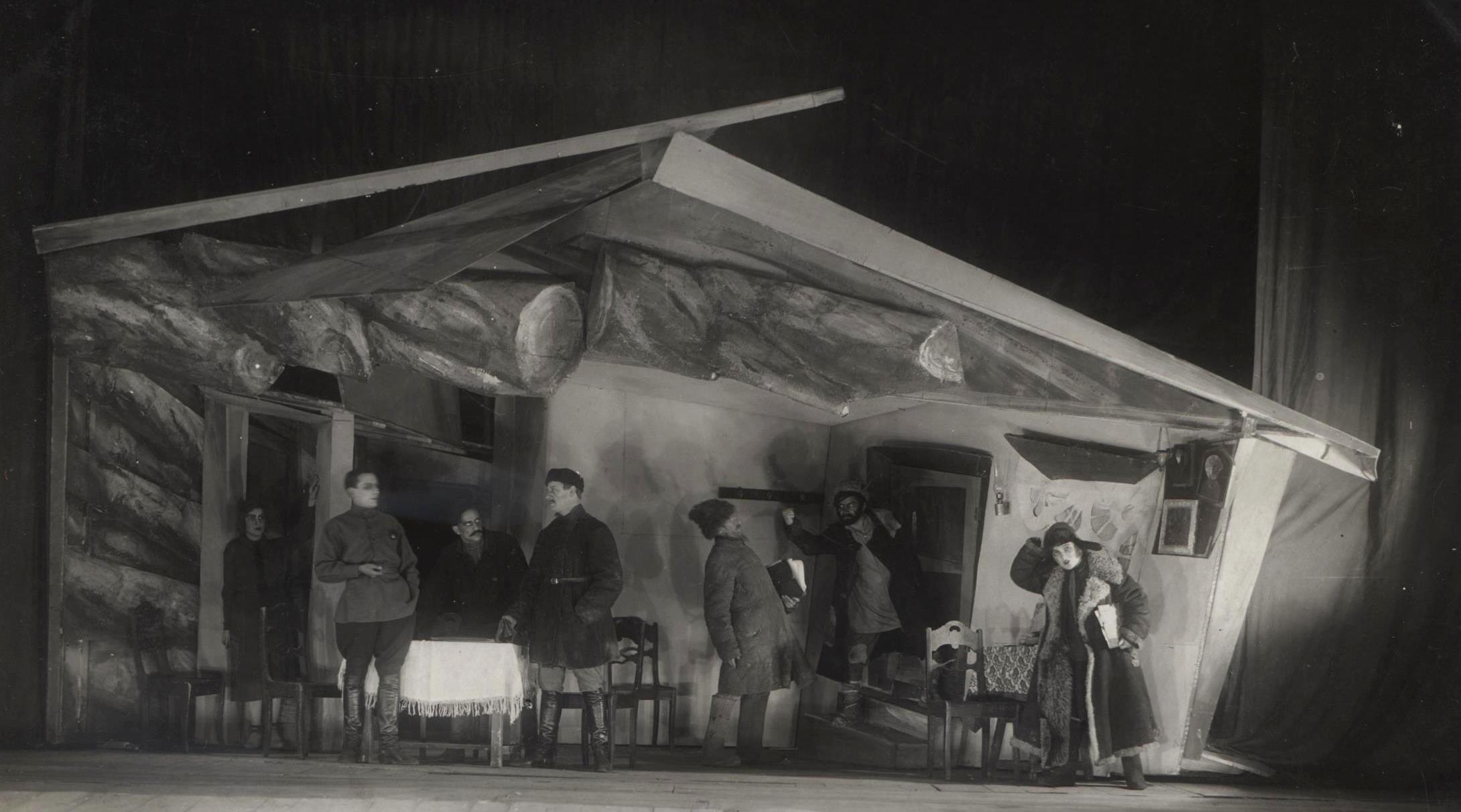

Премьера - 14 октября 1931 г.

Основная сцена

3 часа с двумя антрактами

Пьеса Киршона "Хлеб" построена так, что ее можно характеризовать как драму ситуации: художественно типичного изображения процесса хлебозаготовок к моменту острого соприкосновения диктатуры пролетариата с различными слоями деревни. Но ее можно характеризовать также как драму характеров: противопоставления того, что я назвал бы генеральным типом большевика, — этакому внутрипартийному попутчику, причем генеральный тип и внутрипопутнический взяты отнюдь не как маски, а как «живые люди». Это совпадение вполне закономерно, и оно представляет собой шаг вперед в развитии нашей драматургии...

А.В. Луначарский

Литература

Читать пьесу Владимира Киршона ХЛЕБПубликации

Из статьи А.В. Луначарского

”Хлеб” В. Киршона на сцене Московского Художественного театра

Пьеса Киршона построена так, что ее можно характеризовать как драму ситуации: художественно типичного изображения процесса хлебозаготовок к моменту острого соприкосновения диктатуры пролетариата с различными слоями деревни. Но ее можно характеризовать также как драму характеров: противопоставления того, что я назвал бы генеральным типом большевика, — этакому внутрипартийному попутчику, причем генеральный тип и внутрипопутнический взяты отнюдь не как маски, а как «живые люди». Это совпадение вполне закономерно, и оно представляет собой шаг вперед в развитии нашей драматургии.

Я слышал голоса, которые упрекают Киршона в том, что его деревня уже не наша деревня. В нынешний момент над всем царит колхозный вопрос, а у Киршона этот вопрос затрагивается весьма косвенно. Это было, скажем, в 1929 году.

Время наше бежит быстро. Нисколько не отрицая сущности задачи улавливать время путем его театрального «кодакирования», я, однако, обращаю внимание на то, что если мы будем считать недостатком комедии художественное освещение вчерашнего дня, то мы вообще никакой художественной беллетристики иметь не будем. <…>

Может случиться, что моментальная зарисовка будет вместе с тем художественна, но, вообще говоря, надо помнить, что без труда настоящих художественных результатов не дается, а труд требует тщательности, следовательно, — и длительности. Если бы даже Киршон просто хотел нам потверже зарисовать черты хлебозаготовки, какой она является в деревне по преимуществу единоличнической, то и тогда было бы смешно его упрекать. Ему эта деревня нужна как фон для его социально-психологической, партийно-характерологической задачи. При таком условии он целиком оправдан. Сама комбинация сил в указанных рамках дана верно, хотя мы не узнаем при этом ничего особенно нового. Художественный театр воплотил крестьянскую личность и крестьянскую массу в живые, тонкие образы. Это даст возможность сотням тысяч людей, не видавших подлинной хлебозаготовки, пережить ее через посредство сцены.

Характерологически пьеса построена на довольно резком противопоставлении двух основных типов. Для характеристики Михайлова — генерального большевистского типа — Киршон дал достаточный материал. <…> В генеральном типе большевика нет позы, нет фразы, нет рисовки, нет романтики, хотя бы искренней, но нервической. Генеральный тип большевика спокоен. Он деловит, а поэтому «Ольги», которых так много среди нашей интеллигенции, склонны считать этот тип деляческим и скучным, что и высказывает на сцене Ольга своему мужу. Между тем это спокойствие, эта деловитость, эта постоянная занятость делами, которые иной раз могут показаться мелочами, оправдываются тем постоянным огромным внутренним напряжением, тем внутренним сиянием стоящей впереди гигантской цели, которое каждый отдельный поступок, как бы он ни был мал, поэтизирует, выхватывая его из заурядного, делая его частью небывалой в истории реально творимой поэмы социализма.

Киршон не ограничивается картиной виртуозного делового поведения своего героя для того, чтобы разбить вдребезги глупенькие речи о прозаичности и сухости большевика. Он показывает еще более глубокое чувство в нем: чувство и социальное и индивидуальное. Социальная его чуткость прекрасно проявляется в великолепной фразе о «барстве и о колонии», которую он бросает Раевскому, петушащемуся перед крестьянством. Вы сразу чувствуете, что этому холодному Михайлову мужики дороги. Ему приходится иной раз несколько сурово подходить к ним, когда они поддаются влиянию кулака. Но вообще он чувствует себя не только слугой рабочих, но и крестьян: все идет к одному единству, к общему строительству. Ненавистен ему только кулак…

У Ленина было необыкновенно много такого горячего чувства, полного братской симпатии ко всем трудящимся, не только к рабочим, но и к крестьянам и к какому-нибудь дальнему кули.

Михайлов в пьесе Киршона, кроме того, лично сердечен. Скупо и тонко отмечается его волнение по поводу отхода от него Ольги. Видно, как крепко может любить этот человек.

Многие говорят, что Киршону не нужно было придумывать «любовной фабулы», строить треугольник из Михайлова, Раевского и Ольги. Треугольник действительно сам по себе не из удачных. История, если ее вкратце рассказать, весьма банальна. Но в этом треугольнике есть одна сторона, которая была необходима. Через упреки Ольги Михайлову в бесчувственности и реакции Михайлова на ее слова и поступки — мы глубже проникаем во внутренний мир этого человека. Он ведь не любит пускать туда, в этот внутренний мир, он и сам туда редко входит. В сущности, он знает, что там все благополучно. Ему незачем, как Раевскому, ежеминутно настраивать свой инструмент, ввиду его «многострунности» и недоброкачественности струн. Михайлов знает, что инструмент вообще в порядке, и смело ударяет по его клавиатуре. <…>

В общем пьеса Киршона очень хорошая. Она увлекает вас, когда вы ее смотрите. О ней думаешь, когда уходишь. В ней есть патетика, в ней есть характеры, в ней есть идейная нагрузка. Может быть, в ней есть и разные драматургические промахи более или менее мелкого характера. Язык — иногда очень удачный; первый разговор кулака — снижается порой, становится белым, сероватым.

Не все драматические эффекты — сами по себе удачные — логически подготовлены. Есть лишние сцены и т. д.

Но мы сейчас не задаемся целью подробного анализа драмы. Мы хотели только подчеркнуть самое важное, и, пожалуй, самое важное то, что в пьесе есть это самое важное…

Актёры

В.Н. Северов

Михайлов, секретарь окружного комитета партии

С.П. Дорменко

Жуков, зав. орготделом окружкома / Михаил

Анна Волгина

Ольга, жена Михайлова, журналистка

Зинаида Радецкая

Ольга, жена Михайлова, журналистка

В.И. Медведев

Раевский, друг Михайлова, прибывший в распоряжение окружкома

Святослав Архангельский

Раевский, друг Михайлова, прибывший в распоряжение окружкома

Георгий Стельмахович

Кононов / Мишка Афанасьев

Николай Кузьмин

Громов / Ольха

Алексей Мальковский

Локтев

Василий Флоринский

Дедов

С.Г. Полянская

Зотова

Е.С. Седова

Зотова

Владимир Афанасьев

Романов

Фёдор Федоровский

Сотин

Яков Гликман

Квасов, кулак

Е.Н. Калмыкова

Паша, дочь Квасова

Яков Азимов

Котихин

В.Л. Чернышёв

Зубов

С.В. Бакин

Прошкин

Константин Брин

Корытко

Борис Вайншельбаум

Шилов

Д.С. Бархатов

Грунькин

А.И. Баянова

Мокрина

А.И. Комарова

мальчишка / 2-я комсомолка

Вадим Смирнов

1-й крестьянин / 2-й комсомолец

Н.И. Уланов

2-й крестьянин / 1-й комсомолец

С.И. Дороганов

3-й крестьянин / курьер

А.С. Болеарская

1-я баба

М.Н. Меценатова

2-я баба

Галина Загурская

1-я комсомолка / Даша

Любовь Деримарко

3-я комсомолка

З.И. Бакина

4-я комсомолка

Н.Д. Дианина

Катерина

Артисты театра

крестьяне, крестьянки, комсомольцы, комсомолки