Премьера - 29 января 1980 г.

Основная сцена

3 часа с антрактом

Роман Фёдора Абрамова «Дом» завершает тетралогию, посвященную северной деревне. Писатель рассказывает, как в селе Пекашине, что на берегу Пинеги, в тяжелые военные и послевоенные годы вместе со всей страной простые русские крестьяне работали для фронта, для победы, а потом для восстановления народного хозяйства. И вот в последнем романе «Дом» показано современное Пекашино.

Давно позади те дни, когда главному герою — семнадцатилетнему Михаилу Пряслину, единственному «мужику» в деревне, приходилось работать от зари до зари. Давно почти заново отстроилось Пекашино, в каждой семье теперь достаток, и, естественно, стали забываться прежние трудности. Но сегодня Михаилу обидно за младших братьев и сестру, покинувших Пекашино, его возмущает равнодушие к земле, формальное отношение к труду. Со всем этим Михаил борется.

Хорошие дома в Пекашнне, но лучше всех тот дом, который живет в душе человека, ибо хозяин такого дома — настоящий хозяин земли.

Спектакль «Дом» — первая работа на ярославской сцене режиссера В. И. Соловьева. Он и автор инсценировки. На роль Михаила Пряслина приглашен актер из Саранска Геннадий Некрасов.

Литература

Читать роман Фёдора Абрамова "Дом"Публикации

«Северный рабочий», 2 марта 1980 г.

В финале спектакля «Дом», поставленного режиссером В. Соловьевым по роману лауреата Государственной премии СССР Ф. Абрамова («Дом» четвертый роман, продолжающий трилогию «Пряслины»), Михаил Пряслин повинится перед людьми, перед самим собой: сберег ли он семью, сохранил ли «дом Пряслиных», где вырастали они в войну, шесть сестер и братьев?

Жить всем домом означало для Пряслиных — жить дружно, одной семьей, деля радости и печали поровну. «Домом жить — обо всем тужить...» И в романе, и в спектакле дни юности, совпавшей с войной и послевоенными годами — дни больших испытаний, — Пряслины вспоминают как дни необычные, крепко сплотившие их, открывшие их духовную силу. «Вся накипь житейская ушла из памяти, осталось только — чистота да совестливость, да братская спайка и помочь».

Давно разбросало по свету братьев и сестер, остались в Пекашине только Михаил и Лиза, но — разными домами живут. Когда-то Лиза ушла из старого родительского дома, вышла замуж за непутевого Егоршу, пожертвовав собой, лишь бы спасти от голода пятерых Пряслиных. Ну а с тех пор, как она, безмужняя, похоронив взрослого уже сына, родила «двойнят», совсем отвернулся от нее брат, проклял, отринул, знать не пожелал. Да и Михаил оставил отцовский дом, выстроил новые хоромы.

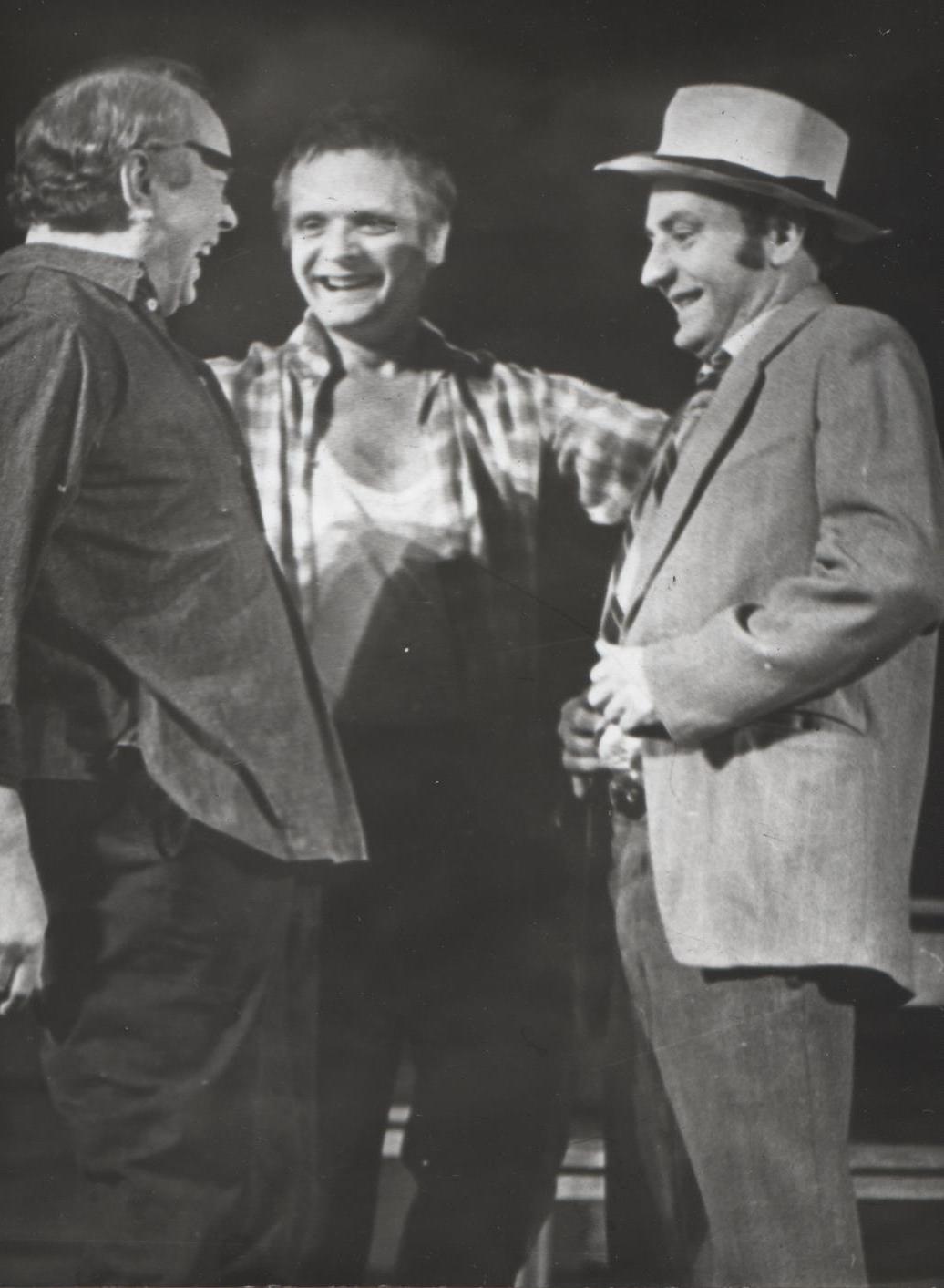

Здесь, в Пекашине, в тишине деревенского утра, в его ясности и благодати появятся после семилетней разлуки «городские» братья Пряслины — Пётр и Григорий. Такова завязка спектакля.

Как же сохранить прежние идеалы, соединить мир человеческих взаимоотношений, мир верности и любви, преданности общему делу? — размышляет театр. Его волнует тревожный мотив семейного раскола, нравственного отчуждения, разъединения, достаточно серьезный и драматичный для того, чтобы прозвучать со сцены во весь голос.

Возможно ли полноценно, художественно воплотить страницы романа на театральных подмостках? Вопрос острый и закономерный, давно волнующий и театр, и критику, и зрителей. Надо ли доказывать, однако, что современный наш театр стал бы неизмеримо беднее, отказавшись от прозы Василия Белова, Валентина Распутина, Виктора Астафьева, Фёдора Абрамова. Университеты нравственных исканий, «университеты литературы» театру необходимы, ведь речь идет о живой нашей современности, острейших нравственных коллизиях и конфликтах, об активной жизненной позиции человека, о хозяйском отношении к земле, к своему труду, делу. Но и потери неизбежны и, к сожалению, дорогостоящи, особенно, когда инсценируется роман.

В спектакле «Дом» монолог становится ведущей, опорной основой спектакля. Монологи героев, написанные Абрамовым, естественны на широком пространство романа, где Федор Абрамов часто использует приём вставной новеллы, художественного сказа. В постановке В. Соловьева этот авторский приём мог бы найти соответственную форму, аналогичную романной (скажем, «театр в театре»). Однако режиссер не замечает этого, монологи перегружают спектакль. Эпизодичны, а то и вовсе не обязательны некоторые персонажи (исчезни из нашего спектакля Вера, Лариса, Анфиса Петровна, Родион и Таборский — зритель бы и не заметил!).

Где-то живут крылатые люди, богатыри, которые ежедневно и ежечасно совершают подвиги во славу Родины, — думал еще мальчишкой Михаил Пряслин. — А что в Пекашине? Какая жизнь?»

Ни Михаил, ни Лизавета не считают себя ни богатырями, ни крылатыми людьми, а между тем в Пекашине говорят, что на таких, как они, земля держится.

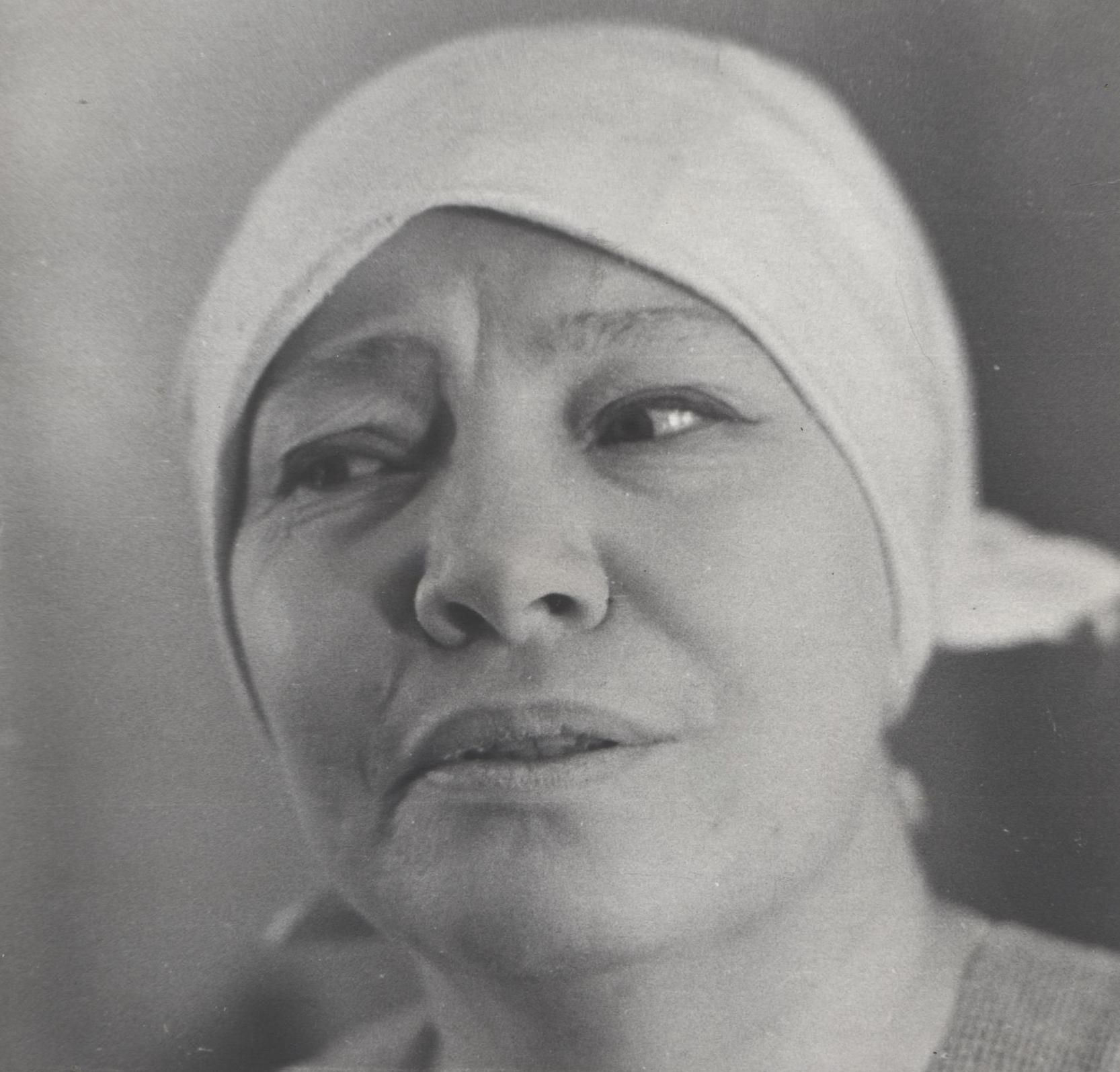

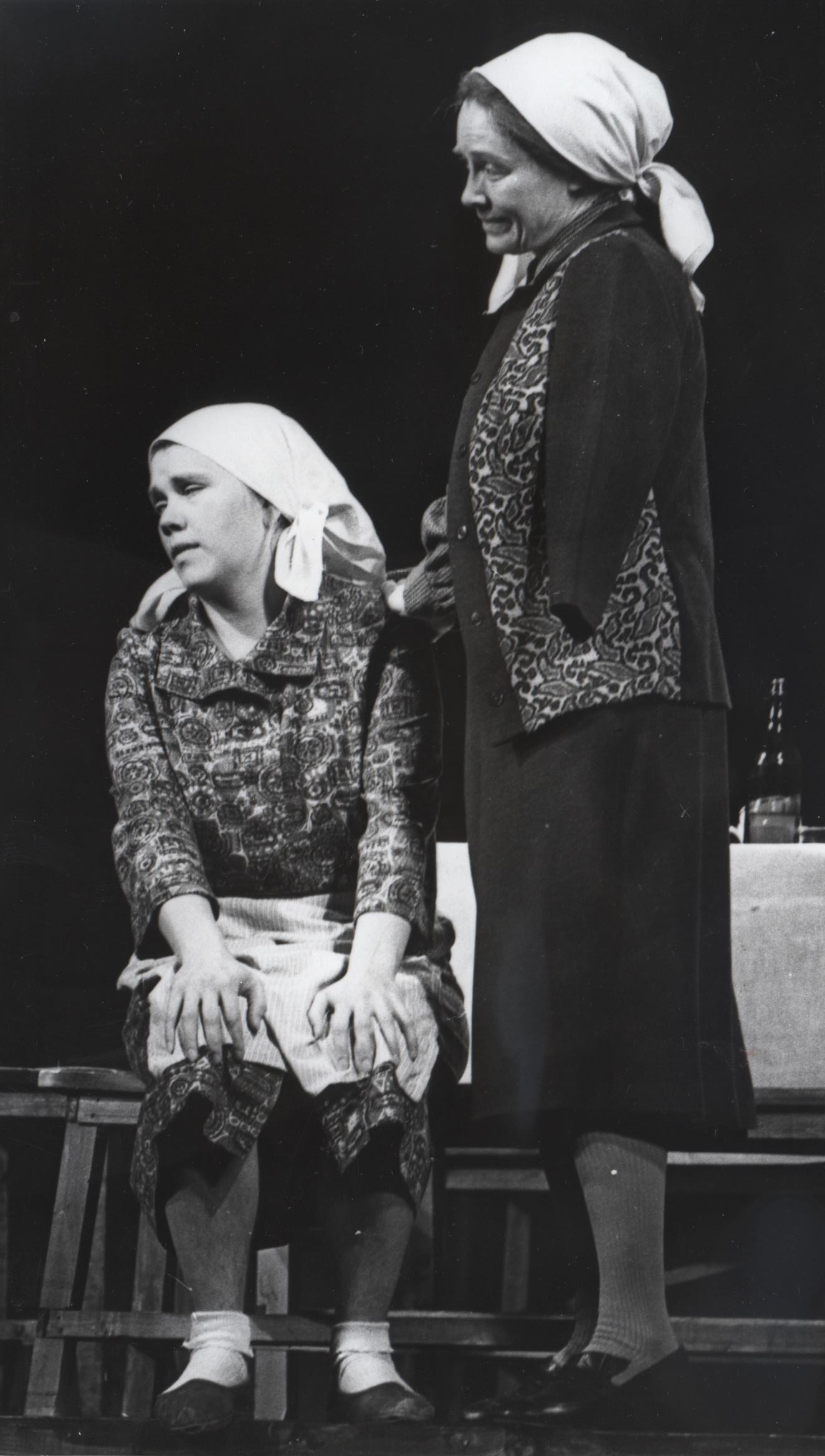

Историю Лизаветы Пряслиной Наталья Сергеева играет страстно, с кровной и личной заинтересованностью в ее судьбе, не случайно поэтому судьба Лизаветы становится центром всего спектакля. Актриса создаёт знакомый тип русской крестьянки — с её откровенностью, приветливостью, добротой, простодушием, — характер глубоко народный, в котором привлекает прежде всего редкостный такт души, не выученный, не затверженный, природный. Она из тех, кто не держит зла за душой, не помнит обиды, с охоткой берётся за любую работу в колхозе.

Рядом с Лизаветой — Н. Сергеевой все оживает, расцветает, освещается светом доброты. Это настоящая актерская удача спектакля. Как психологически насыщенно проводит актриса сцену встречи с бывшим мужем, Егоршей-шатуном, вернувшимся из затяжных блужданий по стране. Здесь и нежданная радость – какой необычный Егорша, — и мелькнувшая надежда на возможность нового счастья, и медленное горькое разочарование в нём (не переменился, всё тот же!), а потом и гнев, и презрение к нему, цинику и отщепенцу.

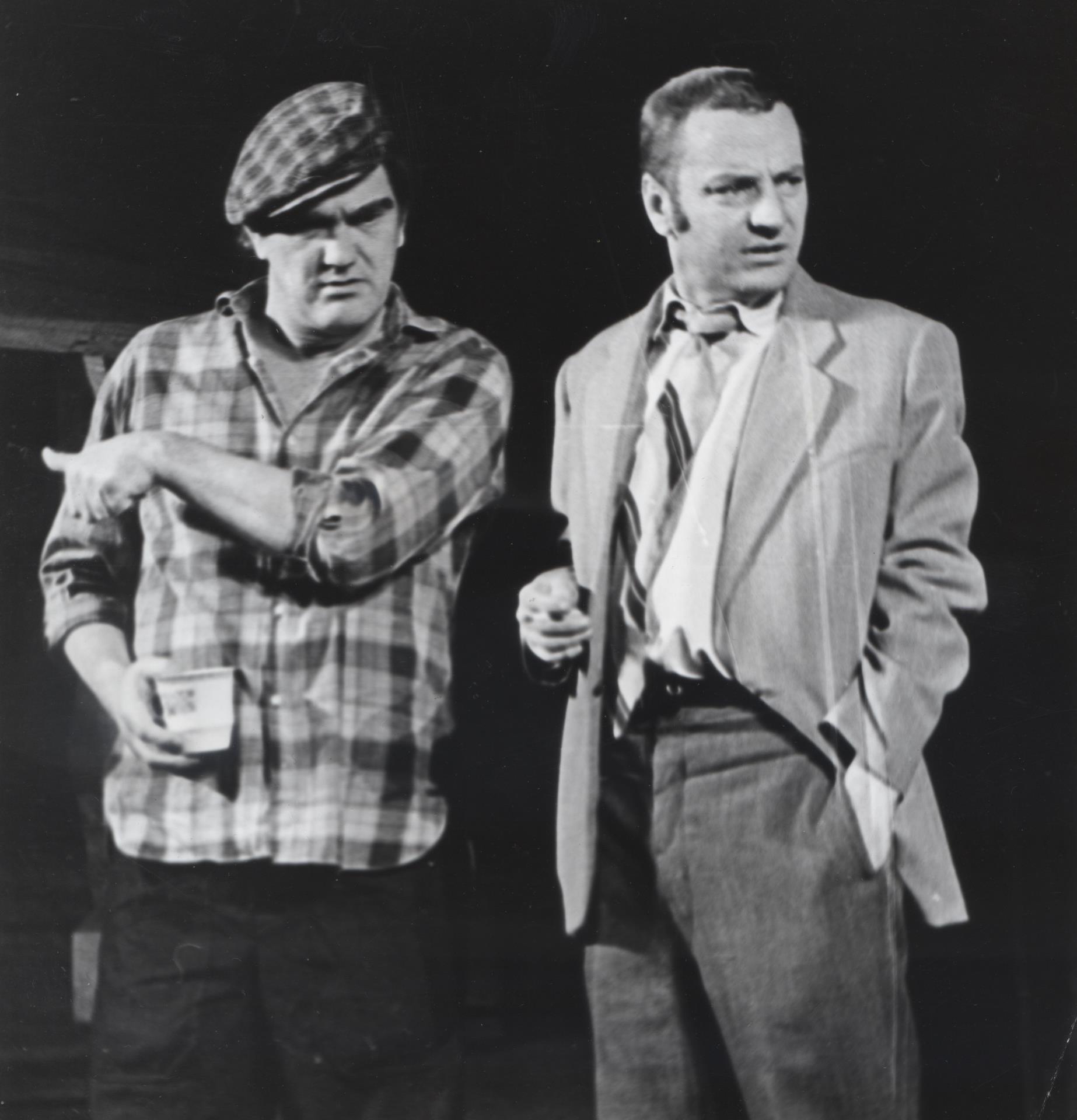

Характеры Лизы, Михаила, Егорши, Калины и Евдокии даются в спектакле параллельно, обособленно — здесь связи, конфликтные начала, ассоциации должен непрестанно отыскивать сам зритель – театр едва наметил эти образные «точки опоры». Егорша и Михаил не встречаются в спектакле в споре, в схватке, но их позиции мы постоянно сопоставляем. Егорша предал Пекашино, родной дом, бросил семью, покатился по стране перекати-полем. Михаил никогда не искал легкого пути, и дорога в герое, каким играет его Геннадий Некрасов, эта верность отчему краю. Бросала с севера на юг и с юга на север жизнь и Калину Дунаева, «вся страна ему домом была», страна, строившая социализм. Он — рядовой этой великой стройки, вложивший душу в жизнь и борьбу. По тем трем-четырем репликам, которые отпущены в спектакле Калине — Владимиру Шибанкову, мы понимаем, почему он заслужил это прозвище— «эпоха». Калина у Шибанкова — и возвышенный мечтатель, и прямолинейный ортодокс, и фантазёр, и философ. Главным нравственным мерилом в жизни Калина сделал девиз: «Моя эпоха – я в ответе».

Личная ответственность за происходящее вокруг от Калины передаётся Пряслиным — Михаилу, Петру, Лизе, тем, кто сидит в зрительном зале.

О Калине Дунаеве и героических его делах мы узнаем из рассказов Евдокии. Элла Сумская рисует характер мягкий и простой, покоряющий любовью к человеку на земле. Ее Евдокия заставляет себя слушать, потому что распахивает настежь сердце.

Следует сказать, что «Дом» Федора Абрамова — не частная семейная хроника или бытовая история.

Россия — «общий дом», мысль эта прочитывается в оформлении спектакля (художник Р. Акопов). Светлые стены Дома призваны, по мысли театра, объединить мир Пряслиных и мир Ставровых, мир Калины и Евдокии, — всё это, размышляет театр, — наш общий дом, наши заботы и тревоги. Дом — понятие ёмкое, это не только изба, но и край родной, и Родина. «Мне вся страна домом была», — слышим мы голос старого Калины, и отблеск далёких костров гражданской ложится на его лицо. «Главный дом человек в душе у себя строит», — перекликается с ним другой герой спектакля, Евсей Мошкин (Дмитрий Бондарев), верша суд над самим собой. «Что останется от нас, от людей? О нас какую будут петь песню?» — мучается Пётр Пряслин (Алексей Шумилов).

Деревянный конь на крыше — единственный на всё Пекашино. Его бережно переносят на крышу старого пряслинского гнезда. Возрождается мир в отцовском доме, в семье. Возвращаются к земле люди. Возводят свой «главный дом» — будущее.

М. ВАНЯШОВА,

кандидат филологических наук.

Актёры

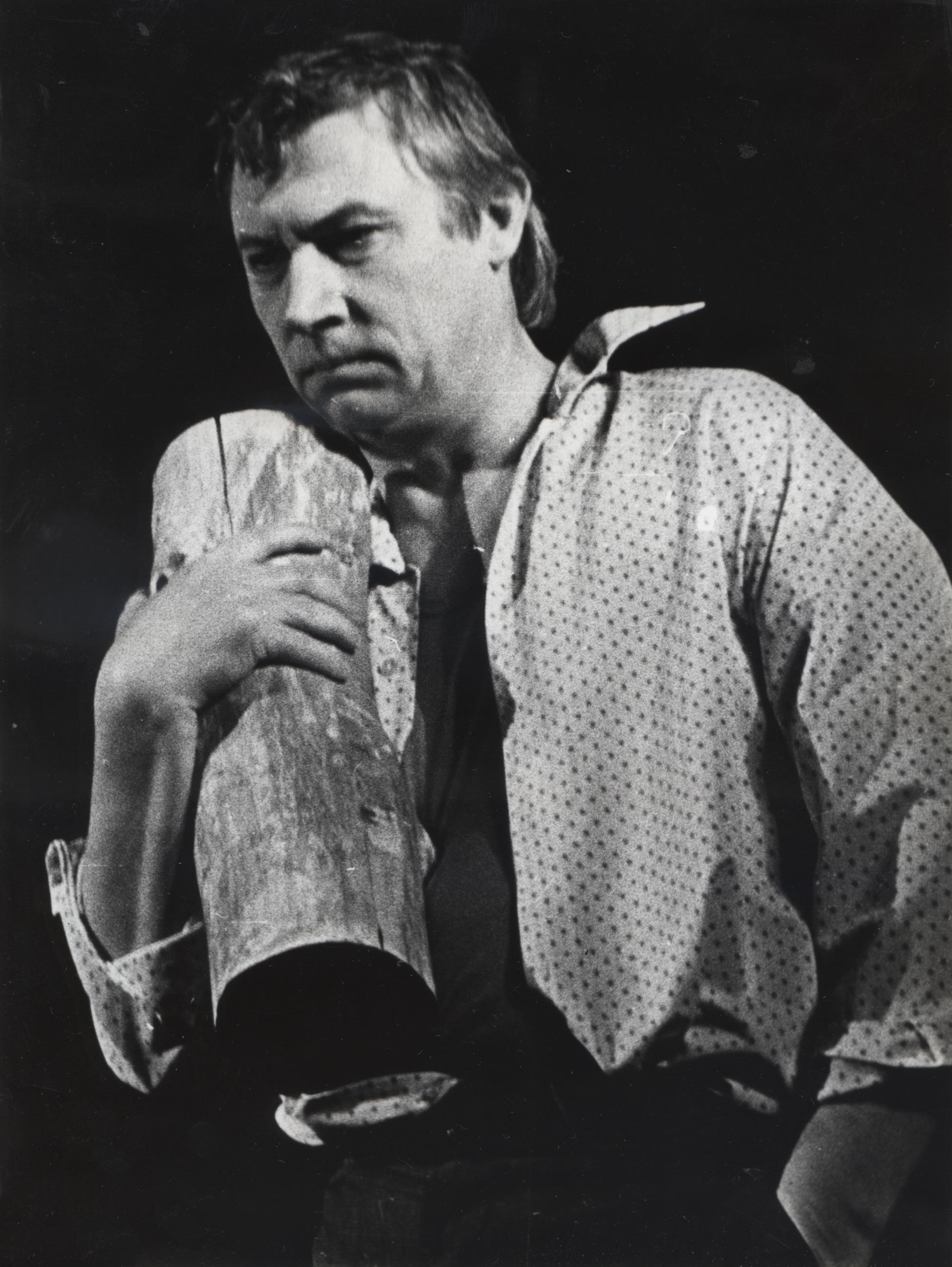

Геннадий Некрасов

Михаил Пряслин

Наталья Сергеева

Лиза Пряслина, его сестра

Алексей Шумилов

Пётр Пряслин, их брат

Вадим Асташин

Григорий Пряслин, их брат

Татьяна Иванова

Раиса Пряслина

Людмила Зотова

Раиса Пряслина

Ирина Папина

Вера Пряслина

Ольга Ксенофонтова

Вера Пряслина

Галина Крылова

Лариса Пряслина

С. Корнева

Лариса Пряслина

Наталья Илатовская

Анка Пряслина

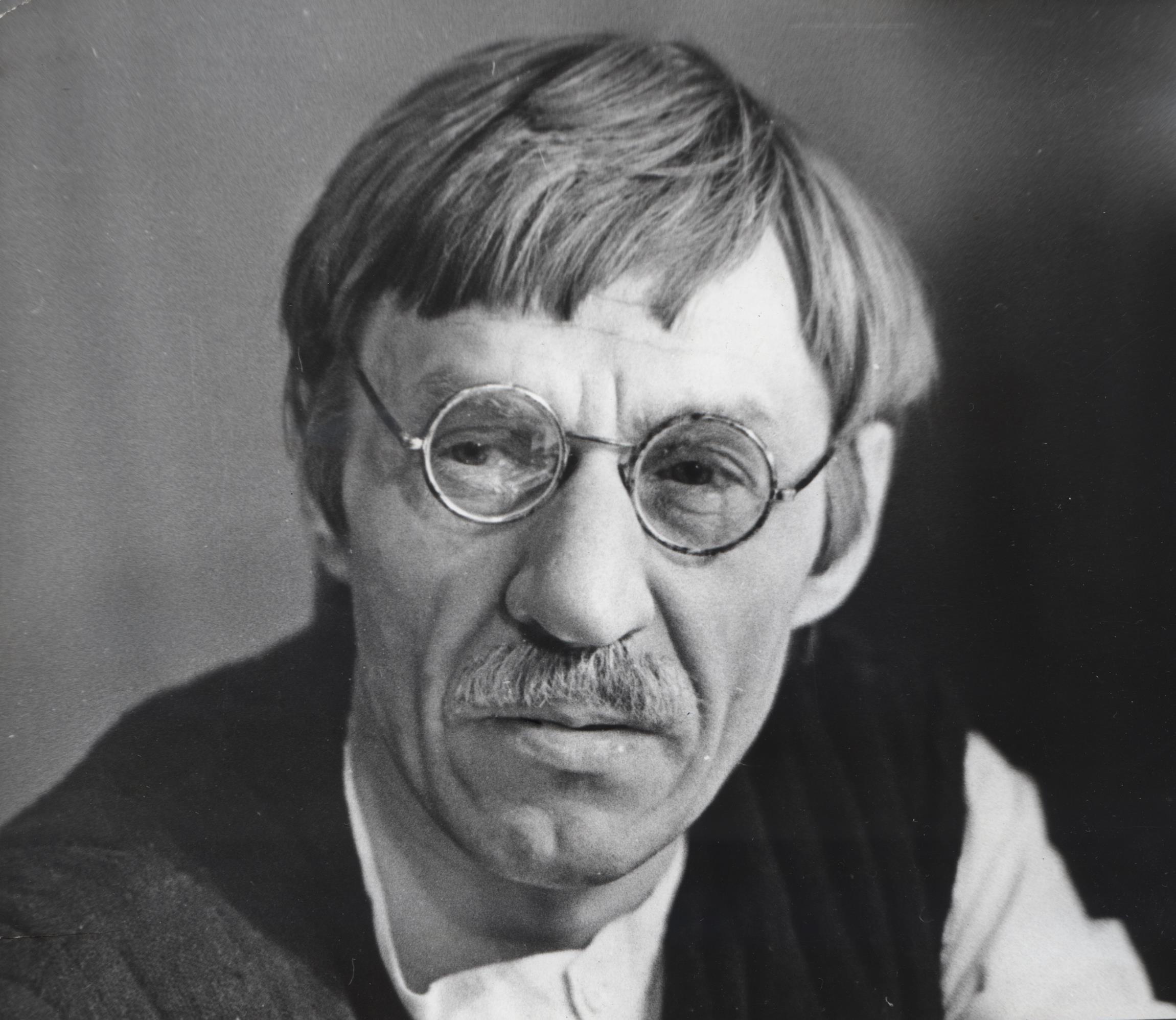

Владимир Шибанков

Дунаев Калина Иванович

Элла Сумская

Анфиса Петровна / Евдокия

Зоя Притула

Евдокия / Анфиса Петровна

Валерий Сергеев

Родион

Ювеналий Каскевич

Родион

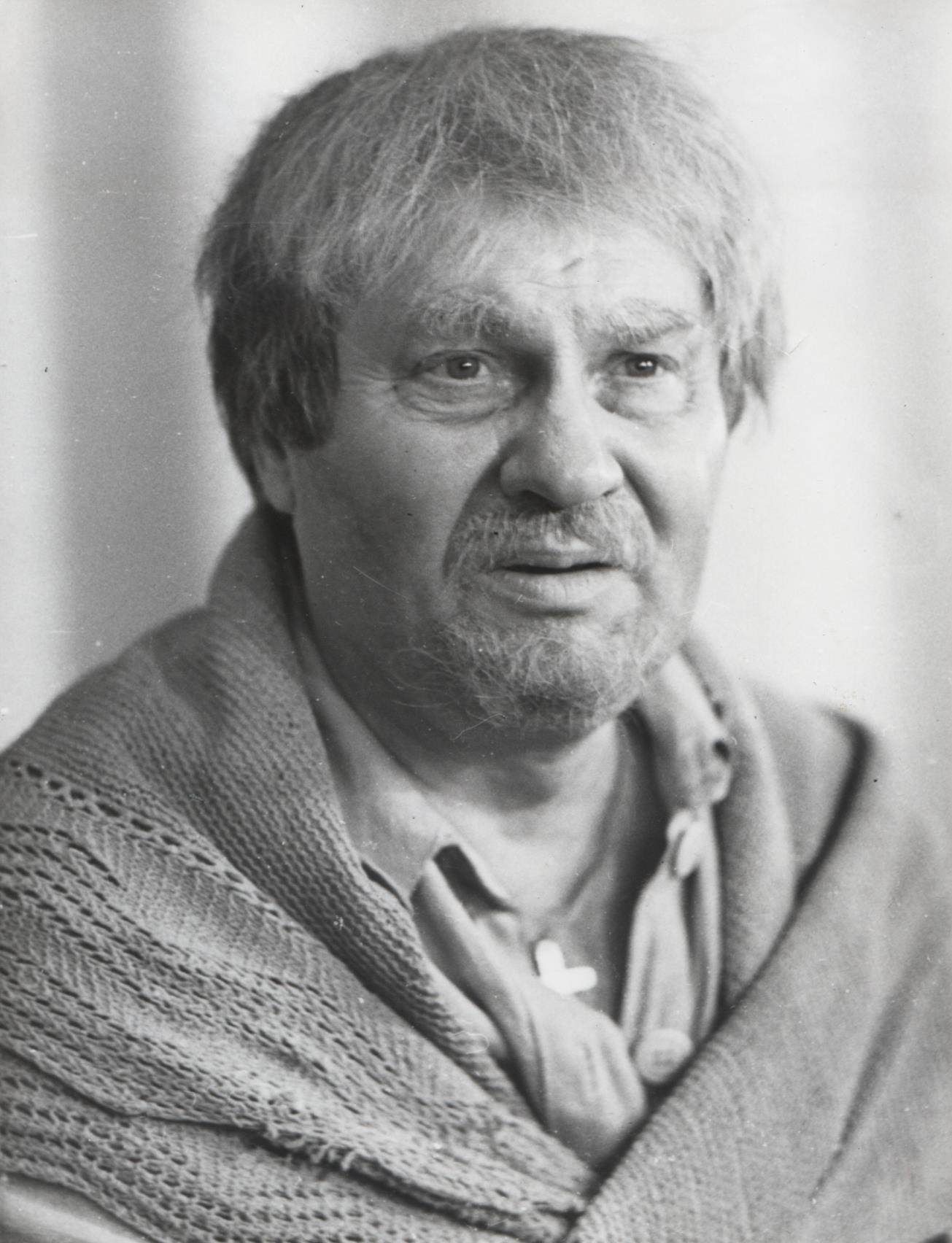

Владимир Карпович

Егорша, бывший муж Лизы

Владимир Аршинов

Житов Пётр

Виктор Яковлев

Таборский

Виктор Дмитриев

Филя Петух

Иосиф Кутянский

Евсей Мошкин

Дмитрий Бондарев

Евсей Мошкин

Вячеслав Фогельман

Вася Тля

Лариса Голубева

Раиса Пряслина (ввод)

Валерий Соколов

Вася Тля / Филя Петух (вводы)

Авторы и создатели

Фёдор Абрамов

автор тетралогии "Братья и сёстры"

Валерий Соловьёв

режиссёр-постановщик и автор инсценировки

Юрий Подсолонко

автор инсценировки

Роберт Акопов

художник

Владимир Селютин

музыкальное оформление

Галина Асташина

свет