Премьера - 22 августа 1960 г.

Основная сцена

3 часа с двумя антрактами

Первый вариант пьесы о Фёдоре Волкове был закончен автором - актёром Николаем Севером - в середине 1959 года. Однако главный режиссёр театра Тихон Кондрашов не спешил принимать её к постановке. В октябре обсуждение пьесы прошло в Ярославском отделении Союза писателей РСФСР. Отметив ряд недостатков, писатели в целом высоко оценили произведение и выразили неудовольствие в адрес руководства театра, "зажимающего" своего автора.

После того, как Тихон Кондрашов оставил пост главного режиссёра, пьеса была принята к постановке. Премьера состоялась 22 августа 1960 года в рамках празднования 950-летия Ярославля. Местная пресса хвалила спектакль.

Но очень скоро стало ясно, что восторги по поводу постановки были явно преувеличенными. Разгромная статья о спектакле появилась в журнале "Театр" (её можно прочесть ниже в разделе "Публикации"). Назначенный в октябре новый главный режиссёр театра Фирс Ефимович Шишигин принял решение закрыть спектакль и коренным образом его переделать, начиная с текста пьесы. В новой редакции "Фёдор Волков" был показан 12 июля 1963 года и сохранялся в репертуаре театра много лет.

Публикации

Театр, 1961, №1

«ФЁДОР ВОЛКОВ»

Центральная площадь Ярославля названа именем Федора Волкова. И драматический театр носит славное имя первого русского актера. Портрет Волкова работы А. Лосенко смотрит с театральных афиш. Город по праву гордится своим земляком, чью деятельность во славу России В. Г. Белинский сравнивал с деятельностью М. В. Ломоносова.

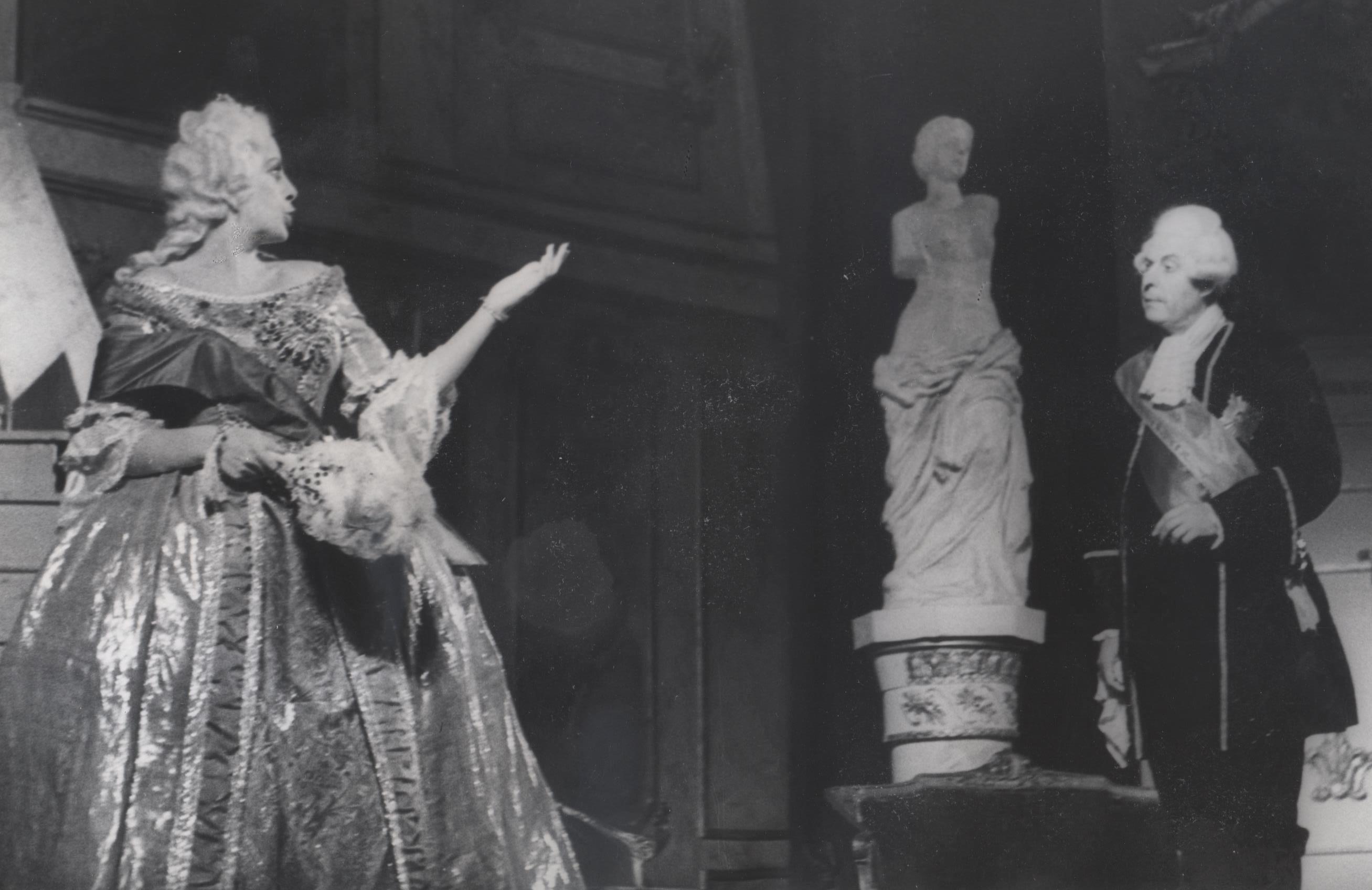

И с тем большим волнением ждали ярославцы спектакля, поставленного в связи с 950-летием города и посвященного Волкову. И вот он, осуществленный режиссером Р. Вартапетовым, наконец появился. Надо ли говорить, что театр был полон и зрители с напряженным вниманием и сочувствием вслушивались в слова великого человека, создавшего первый постоянный, демократический, профессиональный русский театр, вопреки реакции церкви и правящих классов, темноте и невежеству.

Но чем дальше разворачивается действие романтической драмы, как назвал Н. Север свою пьесу, тем большее разочарование охватывает зрительный зал. И дело здесь не только в исторических ошибках, иногда, впрочем, непозволительных. (Так, Волков произносит тираду из «Гамлета» В. Шекспира, в то время как при нем в России был известен только «Гамлет» А. Сумарокова, а там этих слов нет). В конце концов, можно было бы простить даже то, что Волков и тем более Сумароков, человек, как известно, очень заботившийся о дворянских привилегиях, высказывают, да еще в присутствии будущей императрицы Екатерины II, такие идеи, о которых люди XVIII века даже еще и не помышляли.

Можно было бы пройти мимо того, что иные эпизоды и действующие лица никак не связаны с сюжетом пьесы, служат лишь для доказательства тех или иных положений драматурга. Например, автор пьесы хочет доказать, что Волков создавал свой театр, используя народную традицию. И появляется бурлак Власий, в молодости игравший в драме «Царь Максимилиан»; другой бурлак, Щегол, задушевно поет, а у сподвижника Волкова — актера Я. Д. Шумского дед, оказывается, был скоморохом, и от него-то он и воспринял комическую манеру игры. Но так как у всех этих, как и у некоторых других персонажей, нет характеров и они не двигают сюжета, они — только функции автора. Поэтому даже верные мысли, декларативно высказанные этими героями, не кажутся убедительными.

Можно было бы примириться и с тем, что исторические лица излишне прямолинейны, говорят теми же словами, какими о них пишут в учебниках. Но все это можно было бы простить при одном условии: если бы на сцене присутствовал Федор Волков, человек огромного ума и страсти, смело вступающий в конфликт с иностранным засилием, религиозными предрассудками, тупостью и коррупцией чиновников, человек, создавший вместе со своими братьями и товарищами — И. Дмитревским, А. Поповым, Я. Шумским, Григорием и Гавриилом Волковыми — театр, которым мы гордимся и сегодня.

Неужели молодой человек, с форсом выступающий в лаковых сапогах, декламирующий и резонерствующий, — а таким изображает Волкова артист Н. Кузьмин — это и есть великий деятель русского искусства, о котором выдающийся просветитель XVIII века Н. И. Новиков писал: «Сей муж был великого, обымчивого и проницательного разума, основательного и здравого рассуждения и редких дарований, украшенных многим учением и чтением наилучших книг». Неужели это и есть Волков, сценический темперамент которого его современник Якоб Штелин определил как бешеный?

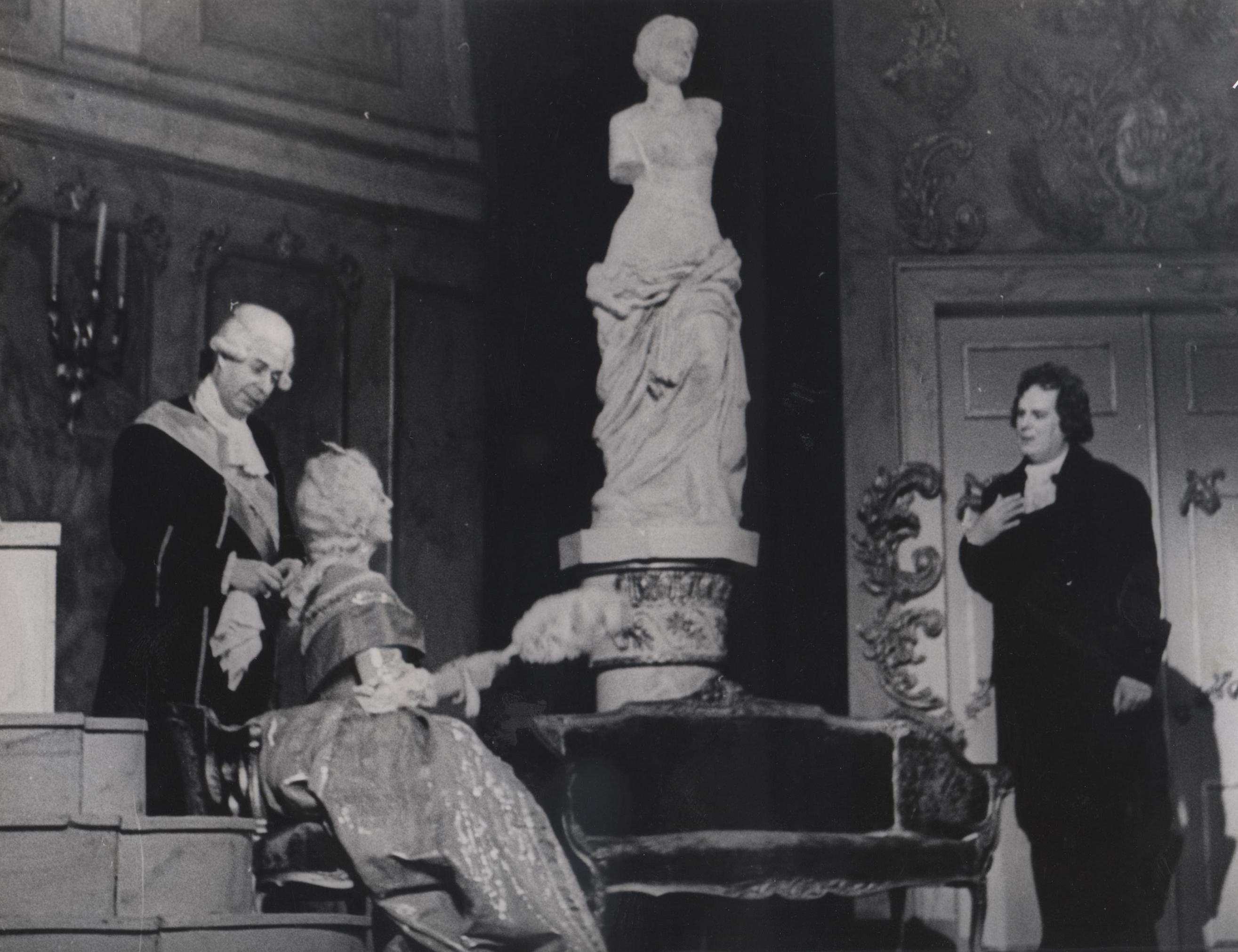

Главный недостаток пьесы и спектакля заключается в том, что Волков как великий актер, как подлинный государственный деятель в нем не показан. То, что мы видим на сцене, даже не хроника, а разрозненные эпизоды из жизни Волкова. Вот он в Ярославле ссорится с воеводой, собирающимся разорить театр, вот разговаривает с будущей царицей, вот беседует с Сумароковым, вот – на смертном одре.

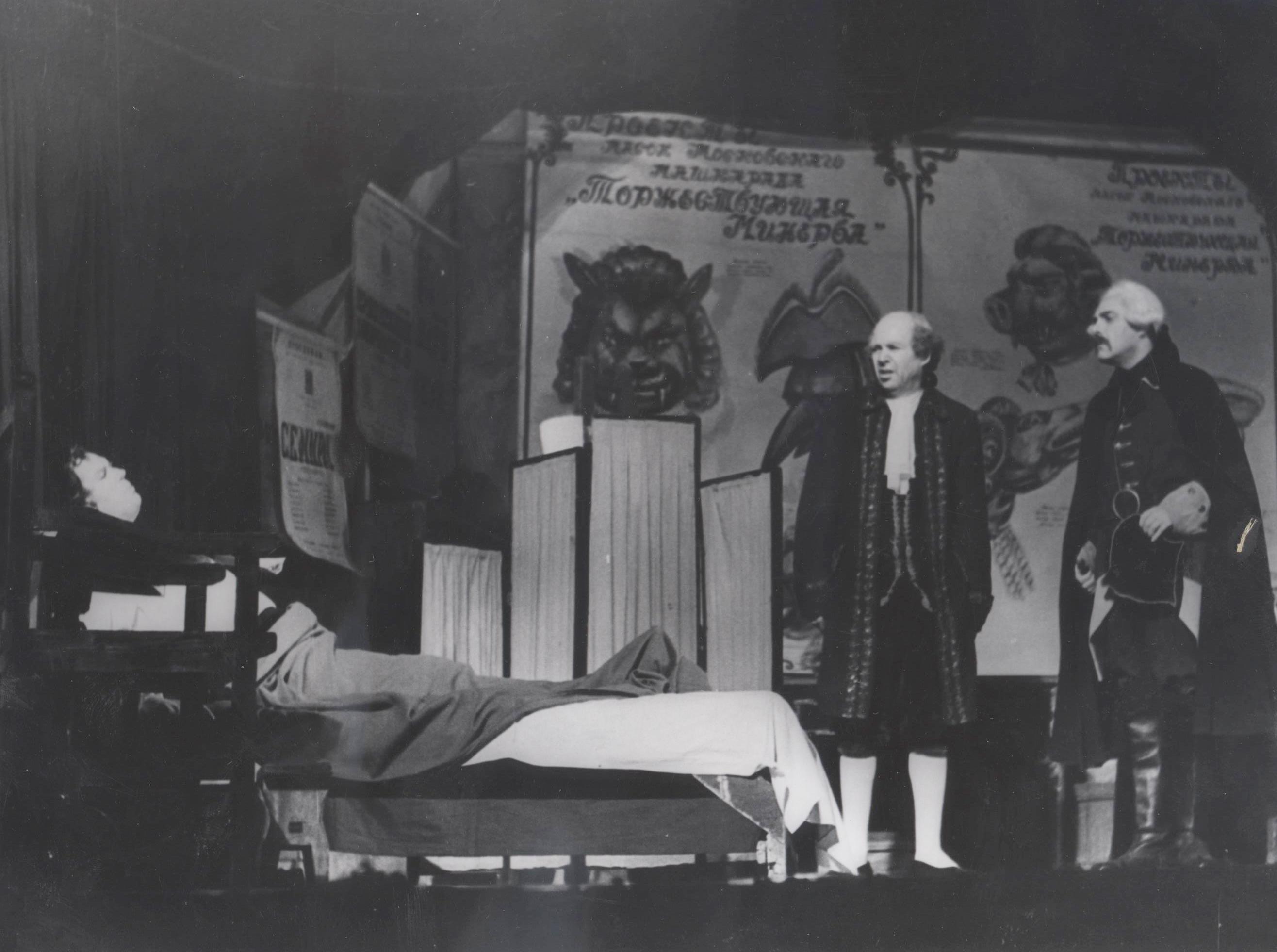

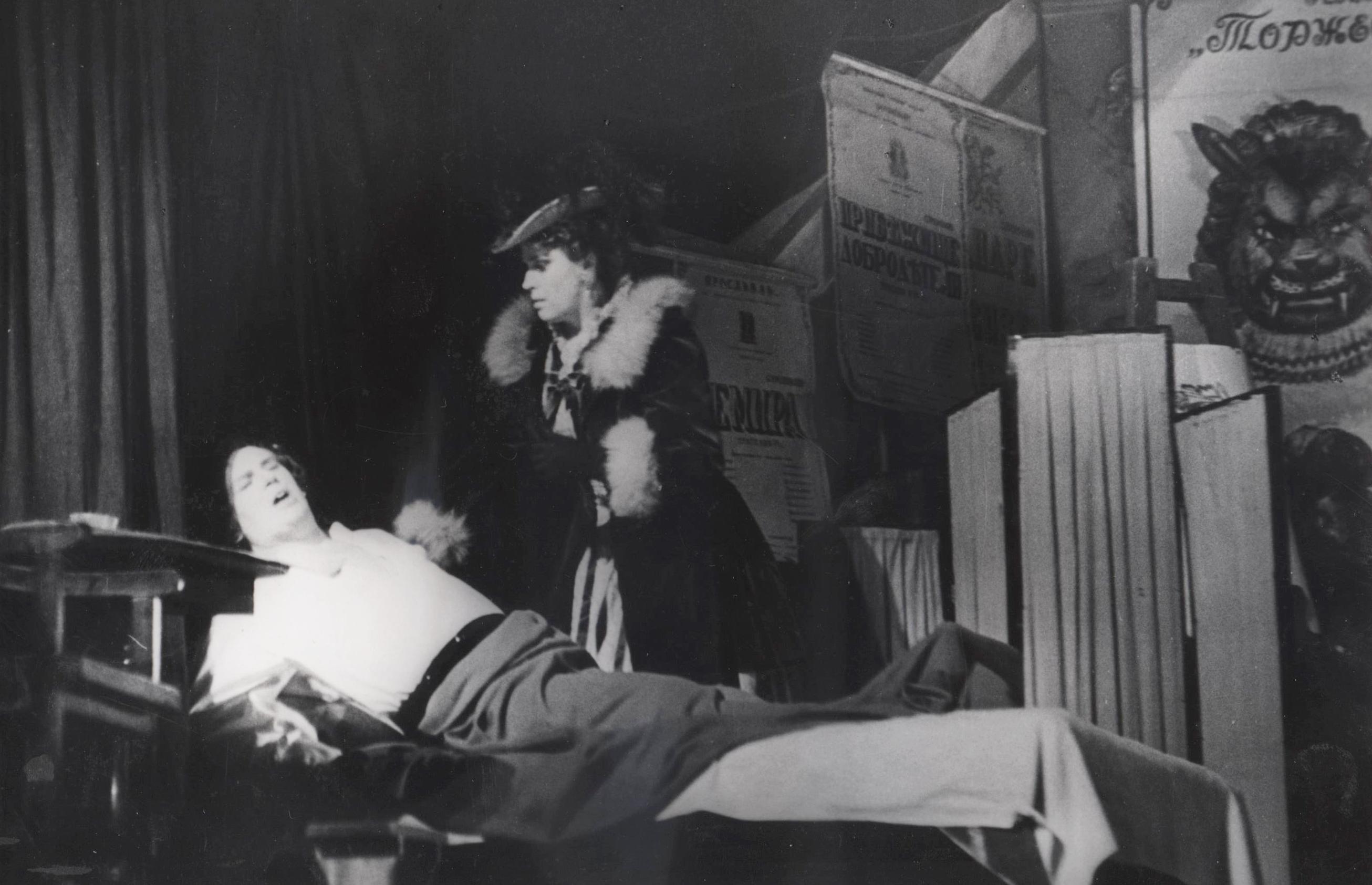

Характер Волкова не развивается, и он точно такой же в Москве, после постановки карнавала «Торжествующая Минерва», как и в Ярославле, в самом начале творческого пути. А ведь за это время он закончил Шляхетный кадетский корпус, сыграл во многих трагедиях и вошел в круг просвещенных людей своего времени. Поэтому и финал становится томительно скучным. И когда, лежа в постели, окруженный какими-то «харями» (большинство из зрителей не догадывается, что это эскизы масок к «Торжествующей Минерве»), Волков снова говорит все об одном и том же, зрители ждут скорейшего конца спектакля.

Есть, впрочем, в пьесе одна удачная картина, в которой актер, играющий Волкова, мог бы показать его дарование, — сцена на постоялом дворе (в яме). Задумавшись, Волков начинает читать монолог из трагедии, и в этот момент появляется Незнакомка – женщина, по-видимому, также увлеченная искусством. И она подает Волкову реплики. Вот здесь можно было бы увидеть хотя бы намек на Волкова-актера, но нет, снова звучит риторика вместо возвышенных чувств.

Так спектакль о Волкове остается без Волкова, а это невосполнимая утрата.

Ну, а другие исторические лица? Иных из них – Григория Орлова, Алексея Орлова, Дашкова, Ломоносова — можно отличить друг от друга главным образом по покрою и цвету кафтанов. Петр III хочет казнить крысу, съевшую воскового солдатика. Екатерина II лицемерит и перестраивается тут же, на глазах. Граф Сиверс ругает все русское. То есть исторические лица, выведенные в пьесе, это опять-таки не характеры, а лишь некие функции, нужные автору для того, чтобы дать возможность Волкову выступить с речами, поносящими тиранию и космополитизм.

Что же сказать об актерах, играющих в таком спектакле? Они выходят, уходят, говорят, улыбаются, сердятся, носят мундиры или цивильные костюмы, но так как нет ни подлинных характеров, ни подлинных конфликтов, то о действующих лицах забываешь, едва только закрывается занавес. Конечно, из программы нетрудно переписать фамилии исполнителей, но этот формальный перечень едва ли кому-нибудь нужен.

В Ярославском театре играют талантливые и квалифицированные мастера сцены. И в этом спектакле нет наигрыша, грубого комикования, страстей, рвущихся в клочья. Но нет здесь и подлинного чувства.

Вероятно, чтобы придать спектаклю большую эмоциональность, в него обильно включается музыка (композитор А. Нестеров). Но так как музыка, обычно заканчивающая картины, подчеркнуто торжественна и никак не сочетается с действием, то она звучит сама по себе.

В свою очередь художник излишне обытовил оформление. Если приказная изба, то здесь прорисованы едва ли не все бревна. В царском дворце все говорит о роскоши. В комнате Сумарокова шкаф, наполненный книгами, поставлен напоказ — так, что все сразу его видят. Все добротно, кондово, все скопировано с подлинного быта.

***

В воскресенье 16 октября 1960 года в кабинете только что назначенного главного режиссера Ярославского театра Ф. Шишигина собрались автор пьесы Н. Север, второй режиссер спектакля В. Нельский, художник спектакля А. Ипполитов, режиссер В. Давыдов, директор театра В. Топтыгин. Пригласили и критика. И все в один голос заявили, что спектакль нуждается в решительной перестройке, и начинать ее следует с пьесы.

В этом единодушии и в убежденности, что театр имени Волкова может и должен иметь талантливый спектакль о своем великом земляке, — залог того, что такой спектакль театр поставит. И по праву будет им гордиться.

Ю. Дмитриев

Актёры

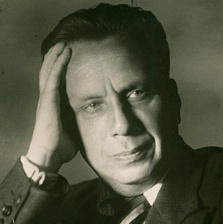

Николай Кузьмин

Фёдор Григорьевич Волков, основатель Первого русского театра

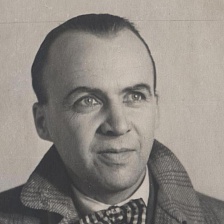

Юрий Караев

Яков Данилович Шумский, актёр ярославского театра

Николай Вакуров

Иван Афанасьевич Нарыков (Дмитревский), актёр ярославского театра

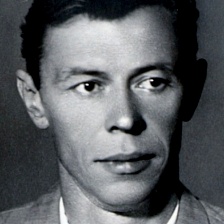

Валерий Нельский

Михаил Васильевич Ломоносов, учёный, основатель Московского университета

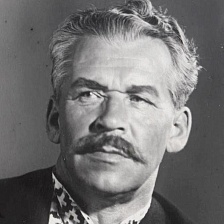

Григорий Белов

Александр Петрович Сумароков, драматург

Павел Поляков

Семён Кузьмич Елозин, переписчик у Сумарокова

Н.В. Пахомов

Сапронов, солдат гвардии

Валентина Нельская

Незнакомка

Елизавета Василевская

Алёнка, крепостная Сумарокова

Елена Кривцова

Алёнка, крепостная Сумарокова

Иван Аристархов

Большой Шубин, ярославский воевода

Лев Дубов

Власий, вожак бурлацкой ватаги

Владимир Аршинов

Щегол, бурлак

Игорь Баранов

Щегол, бурлак

Дмитрий Бондарев

Носов, подканцелярист Ярославской провинциальной канцелярии / Никита Власьич, камер-лакей

Леонтий Полохов

Самсон Иванович Гордеин, ярославский купец

Екатерина Загородникова

Матрёна Кирпичёва, сводная сестра Фёдора Волкова

Мария Беляева

Матрёна Кирпичёва, сводная сестра Фёдора Волкова

Сергей Константинович Тихонов

Пётр, князь – будущий император Пётр III

Наталия Терентьева

Екатерина, его жена – будущая императрица Екатерина II

Пётр Прошин

Алексей Петрович Бестужев, канцлер

Виктор Сидоров

Сиверс, граф

Феликс Раздьяконов

Григорий Орлов, гвардии офицер

Владимир Андрушкевич

Алексей Орлов, гвардии офицер

Владислав Батенин

Дашков, поручик

Константин Лисицын

Майор голштинских войск / Мокроплюев, ярославский торговец

Герман Меньшенин

Майор голштинских войск / Мокроплюев, ярославский торговец

Артисты театра

придворные дамы, гвардейцы, солдаты, волжские бурлаки

Авторы и создатели

Николай Север

автор пьесы

Рубен Вартапетов

режиссёр-постановщик

Валерий Нельский

режиссёр

Александр Ипполитов

художник

Аркадий Нестеров

композитор

Игорь Баранов

ассистент режиссёра