Премьера - 19 февраля 1981 г.

Основная сцена

2 часа 40 минут с антрактом

"Материнское поле" - волнующее повествование о судьбе простой киргизской женщины Толгонай, о её великой силе, поборовшей все несчастья, выпавшие на ее долю. Старая женщина, мать, она потеряла на войне мужа и сыновей, сама была тяжело ранена бандитами, но не пала духом, осталась человеком с большой, широкой душой. Она продолжает бороться с несправедливостью, защищает право на жизнь, счастье своих внуков и чужих детей.

Спектакль награжден Дипломом участника Всероссийского смотра драматургии и театрального искусства народов СССР (1982); удостоен 1-й премии Министерства культуры СССР во всесоюзном фестивале, посвященном XXVI съезду КПСС.

Публикации

"Северный рабочий", 17 марта 1981 года

"МАТЕРИНСКОЕ ПОЛЕ"

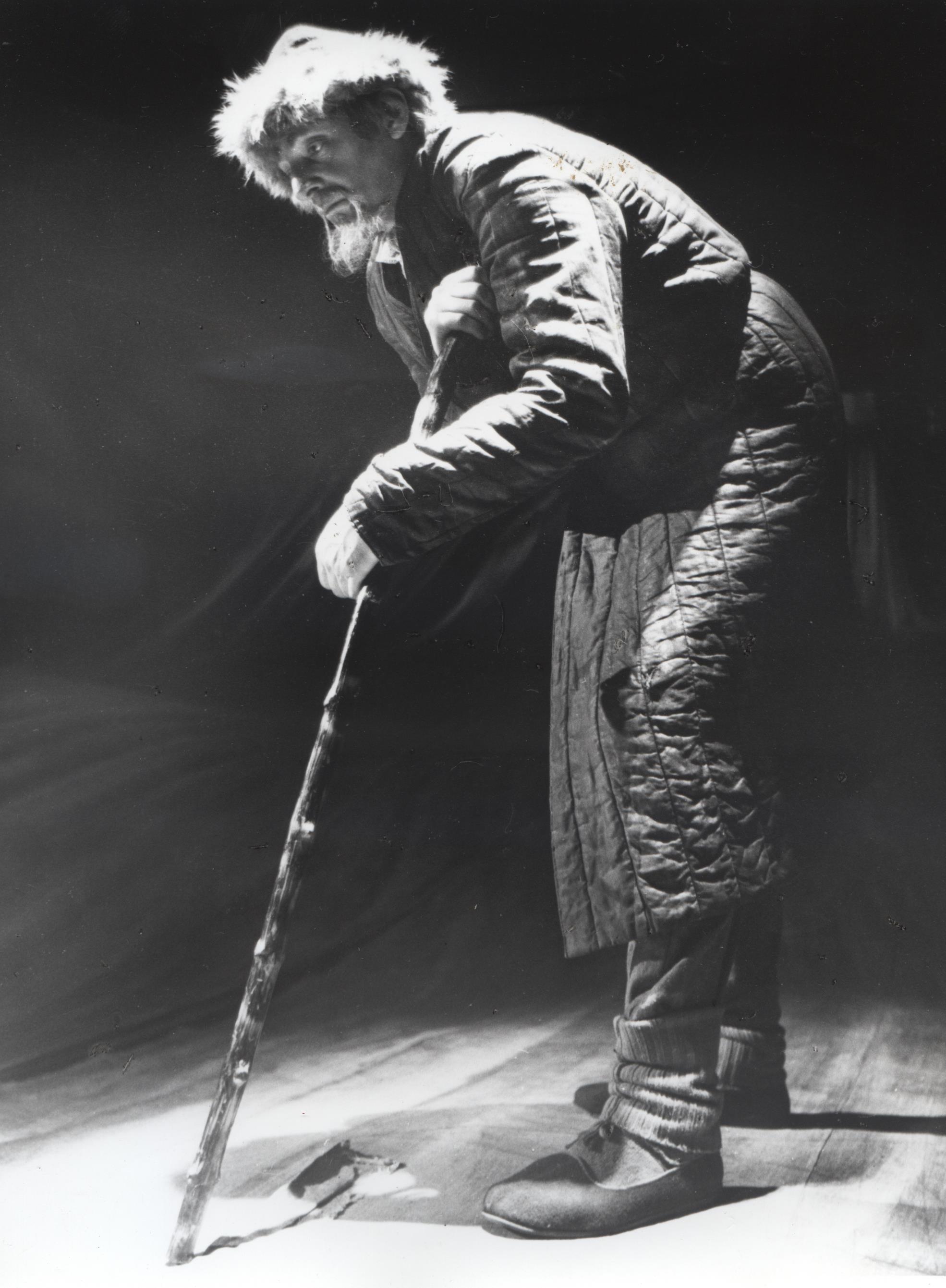

НА ОСЕННЕМ опустевшем поле появляется одинокая фигура женщины. В темном стеганом бешмете, повязанная белым платком, медленно идет она. Своим одиночеством, затаенной, невысказанной болью старая Толгонай, главная героиня спектакля «Материнское попе», поставленного по одноименной повести лауреата Ленинской премии Чингиза Айтматова, уже с самого начала вызывает чувство сострадания. Она одинока, и живет с ней двенадцатилетний мальчик, ему-то Толгонай должна рассказать нечто важное. «Чтобы он правильно рассудил то, что было, чтобы он правильно понял жизнь, я должна рассказать ему не только о нем самом, не только о его судьбе, но и о многих других людях и судьбах, и о себе, и о времени своем, и о тебе, мое поле, и о всей нашей жизни...»

Таков чисто этический зачин спектакля.

Исповедь матери, повесть о пережитом... Что вместила она в себя? Рассказ о трагической и вместе с тем героической судьбе киргизской крестьянки. О том, как она испытала любовь, радость труда и счастье материнства. О том, как минувшая война лишила ее почти всего, что у нее было: погибли муж и трое сыновей. О том, как встретила Толгонай эту страшную беду и как не сломилась. Как помогли ей, разделили ее беду люди — жители киргизского аила.

Однако и автор, и создатели спектакля меньше всего хотели придать повествованию чисто ретроспективный характер. Жизнь прожитая слита с жизнью настоящей, ибо Толгонай не замкнулась в своей скорби: она по-прежнему среди людей, воспитывает внука (именно так решена финальная сцена спектакля). В нем, в Жанболоте, сыне умершей Алиман, — и прошлое ее, и будущее.

Эту особенность «Материнского поля» постановщики спектакля воплотили на сцене выразительными средствами. Прежде всего следует отметить, что режиссер-постановщик, народный артист РСФСР В. Кузьмин взял за основу удачную сценическую композицию Л. Белова. Эта композиция, вобравшая в себя основное содержательное богатство повести, дала возможность создать емкое театральное зрелище. В целом спектакль сохранил композиционный принцип повести. Сценическое действие обрамляется и в то же время дробится на относительно самостоятельные фрагменты — диалоги Толгонай и Матери-Земли, в которых резюмируется философско-идейная позиция автора. Режиссер-постановщик, художник Ю. Суракевич, композитор Г. Габерник, исполнители сумели отойти от прямолинейного бытописательства: рассказ о судьбе Толгонай, ее семье, о жизни жителей аила на протяжении нескольких десятилетий при всей своей реалистичности эпически обобщен, эмоционально ярок, романтически приподнят, а тогда, когда этого требует содержание, — пронзительно трагичен.

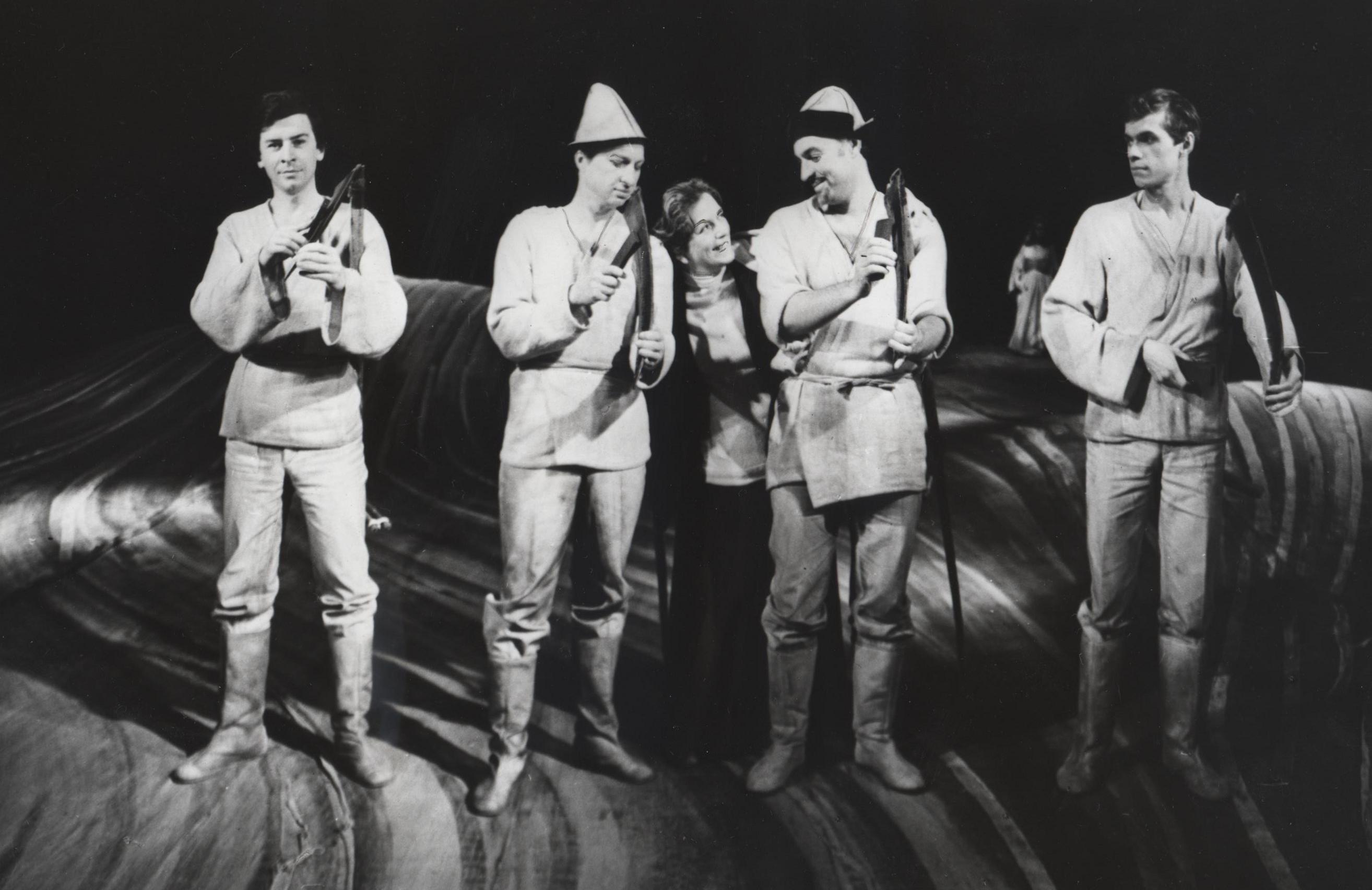

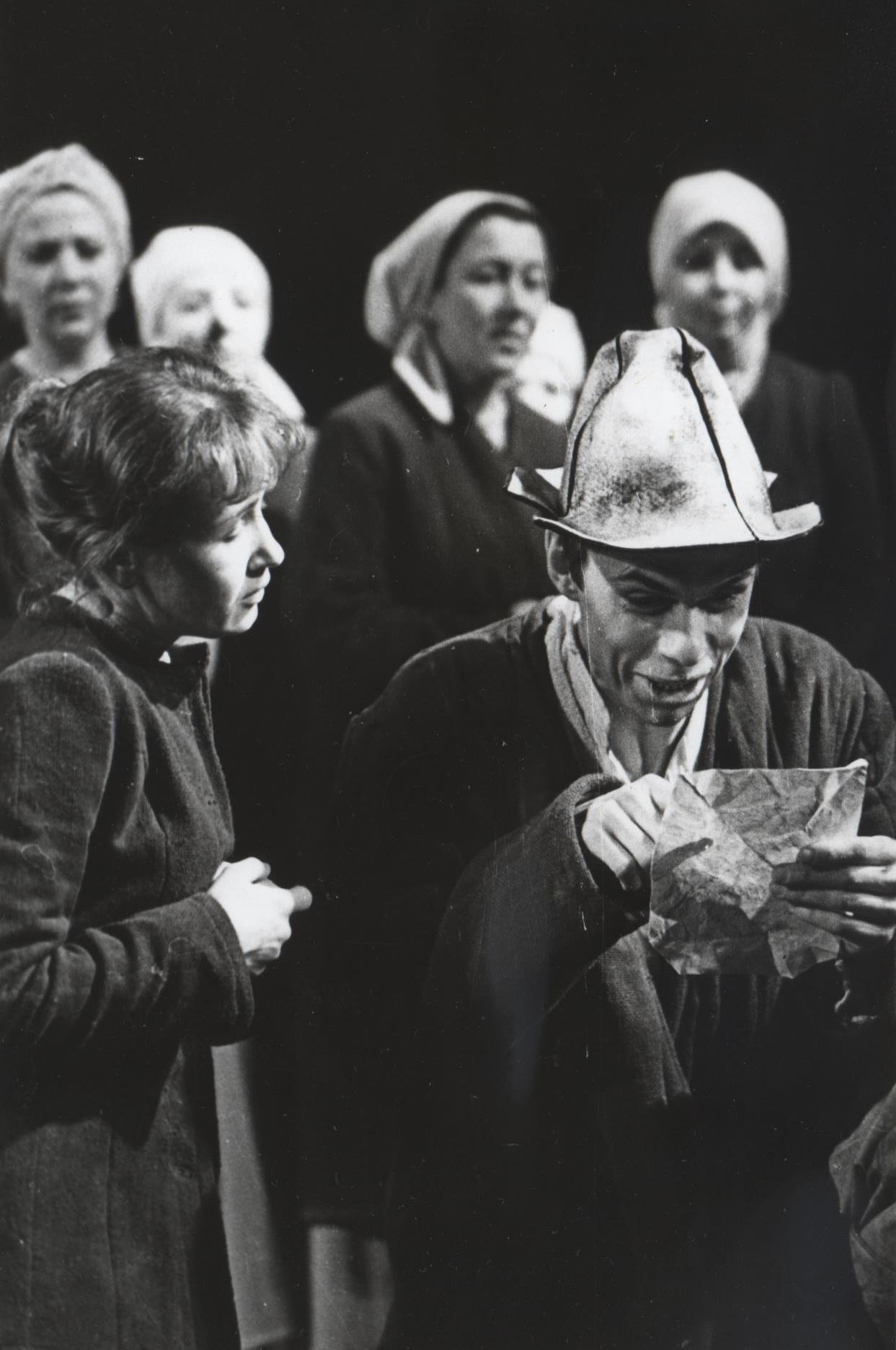

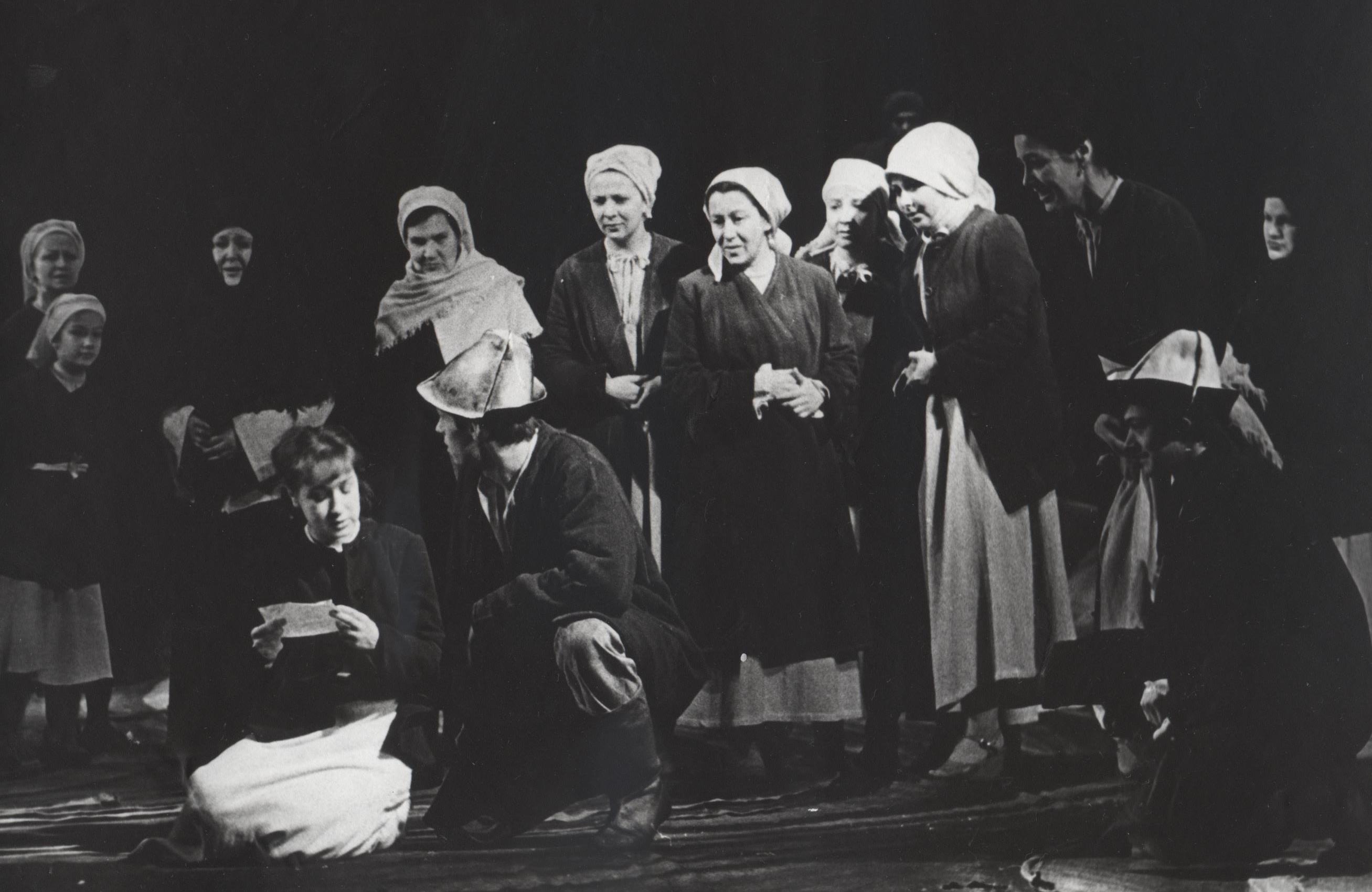

Конечно же, без ярких, запоминающихся мизансцен («весть о войне», «сообщение Толгонай и Алиман о гибели Суванкула и Касыма», «сбор семенной пшеницы», «суд над Дженшенкулом»), без введения хора, хореографических вставок, нисколько не выпадающих из «ткани» спектакля (балетмейстер С. Варзанова, сценическое движение Н. Редькин), — без всех этих находок постановщику трудно было бы выполнить свою задачу. И спектакль был бы без всего этого, безусловно, обеднен, а образ Толгонай, вырванный из живого народного «контекста», потускнел бы, потерял бы свою историческую конкретность и жизненность.

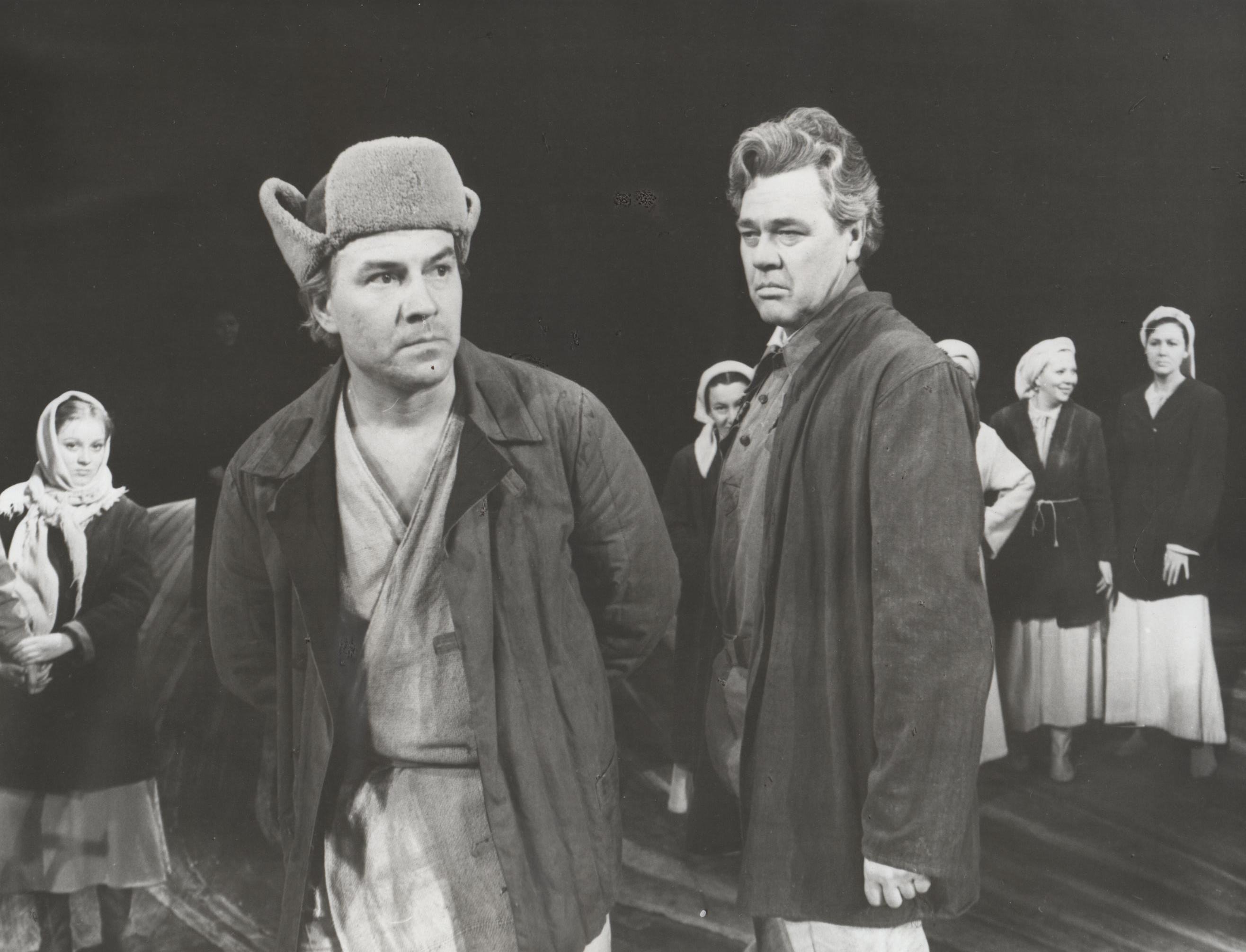

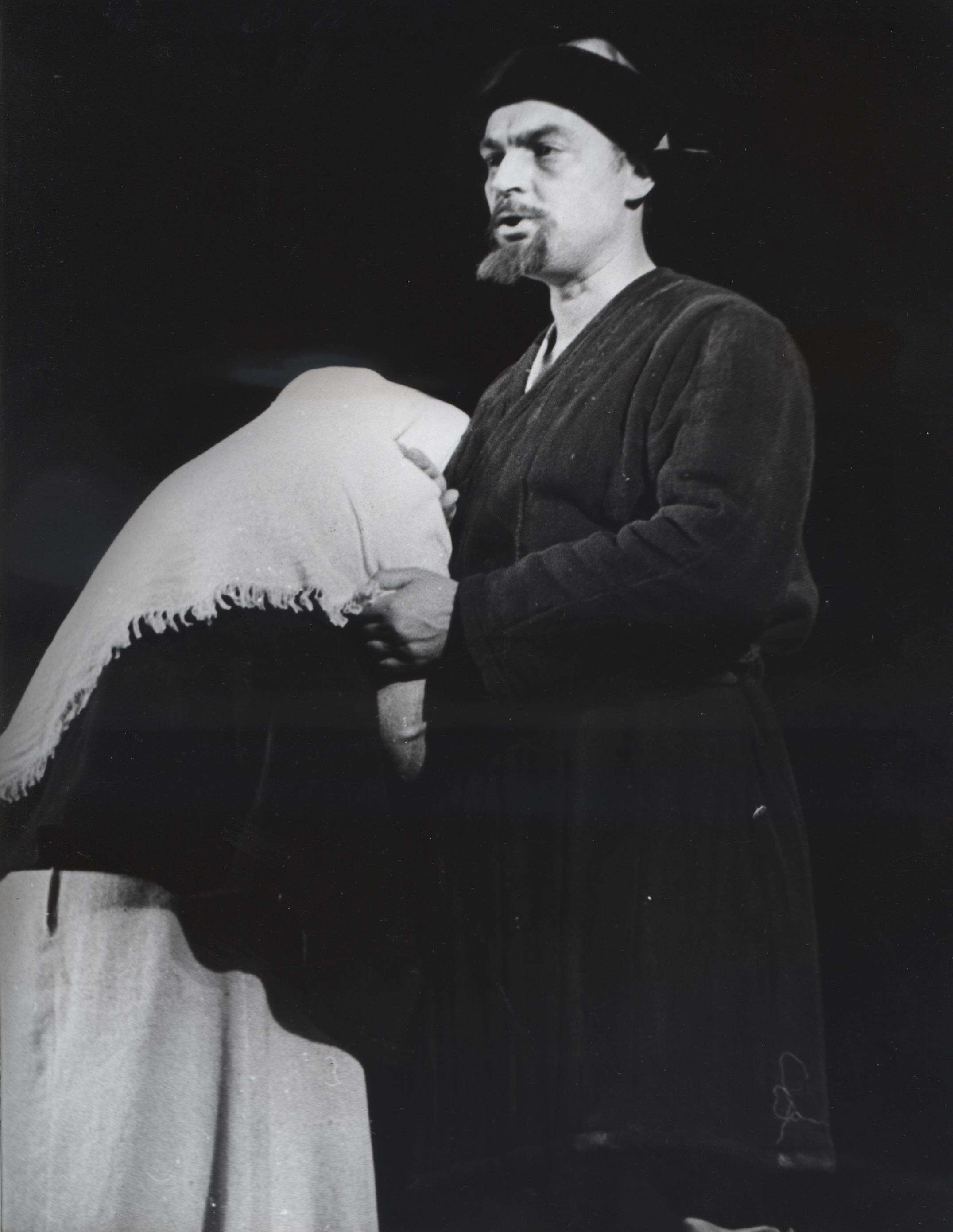

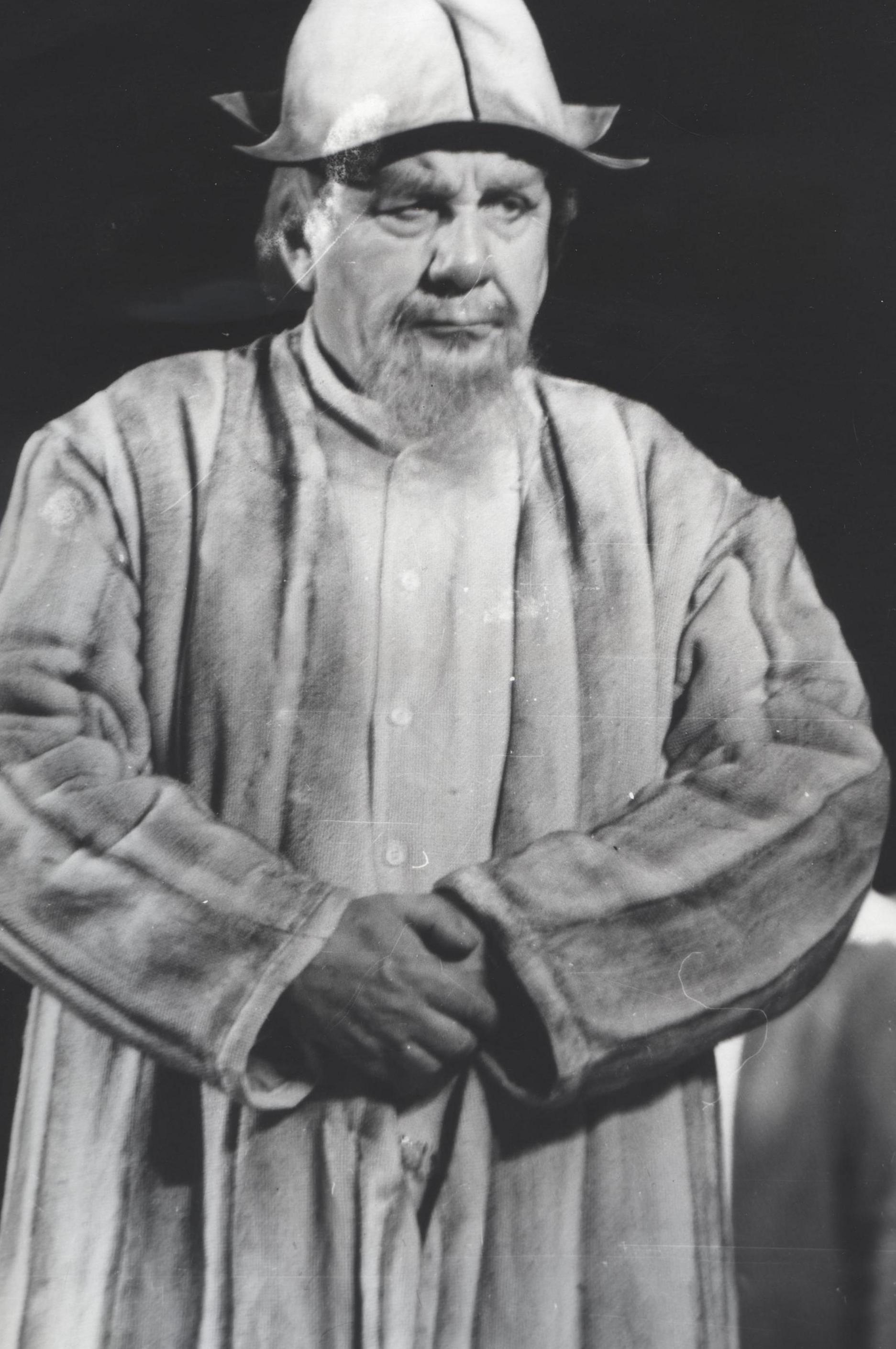

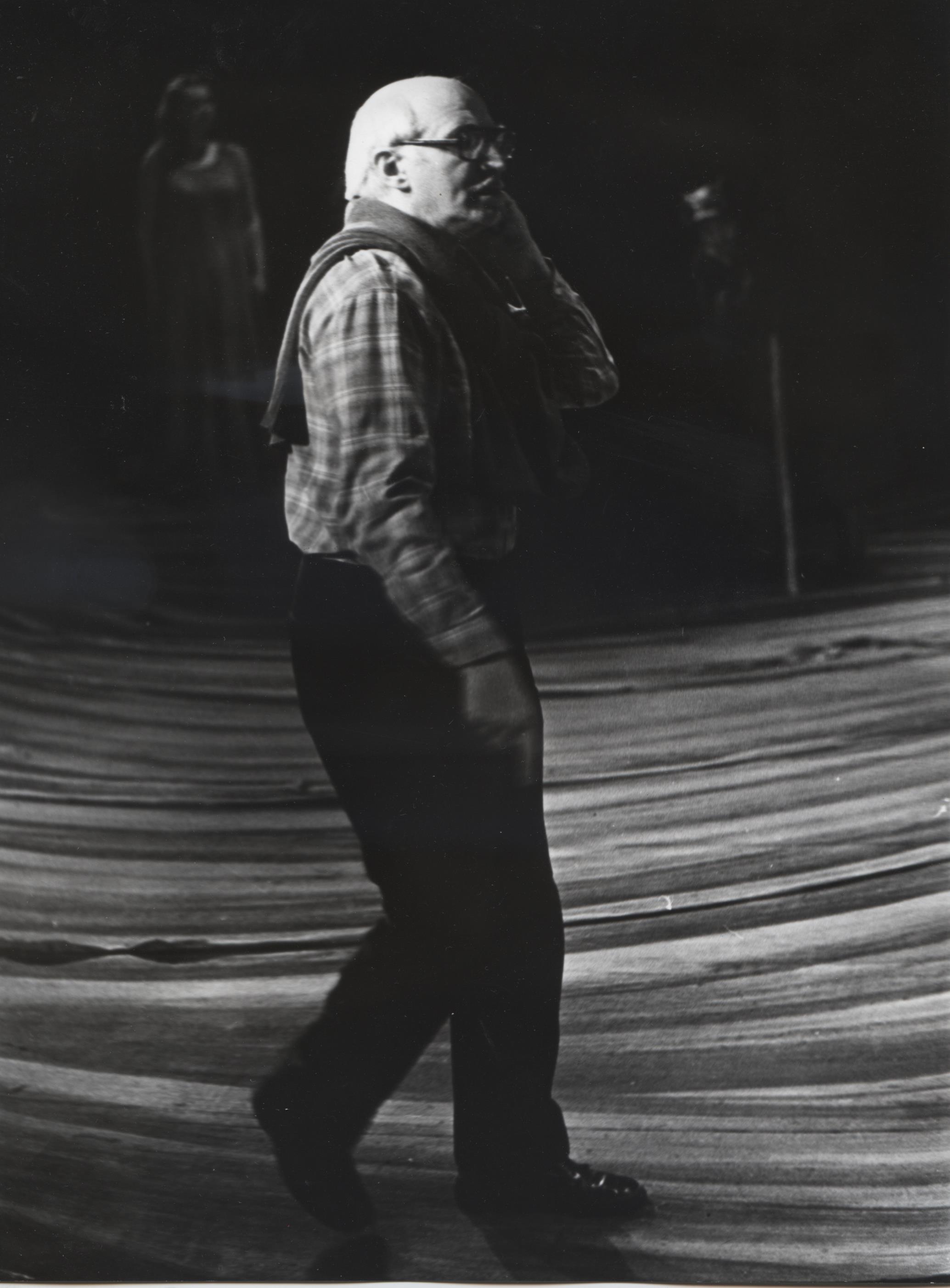

В подобных спектаклях, с точки зрения идейно-смысловой значимости, нет больших и малых ролей. Общий успех новой работы волковцев, а в том, что работа успешна, сомневаться не приходится, — это и успех исполнительницы главной роли Толгонай — народной артистки РСФСР Н. Терентьевой, и успех артиста В. Соколова, нашедшего оригинальное решение абсолютно «бессловесного» образа — старика аила. Останутся в памяти зрителей и другие интересные актерские работы: сильный, красивый и любящий Суванкул (артист В. Квитка), быстрый, порывистый любимец матери Джайнак (артист В. Воронин), заботливая и участливая соседка Толгонай — Айша (заслуженная артистка РСФСР А. Козельская и артистка Л. Охотникова), председатель колхоза, бывший фронтовик Усенбай (народный артист РСФСР Ф. Раздьяконов и артист И. Колесников).

Что касается актеров, исполняющих роль дезертира и бандита Дженшенкула (Е. Князев и В. Курышев), то, право же, не стоит в весьма выразительный, экспрессивный рисунок игры вносить грубые, натуралистические штрихи, никак не совместимые с эстетическими принципами исполнения на академической сцене.

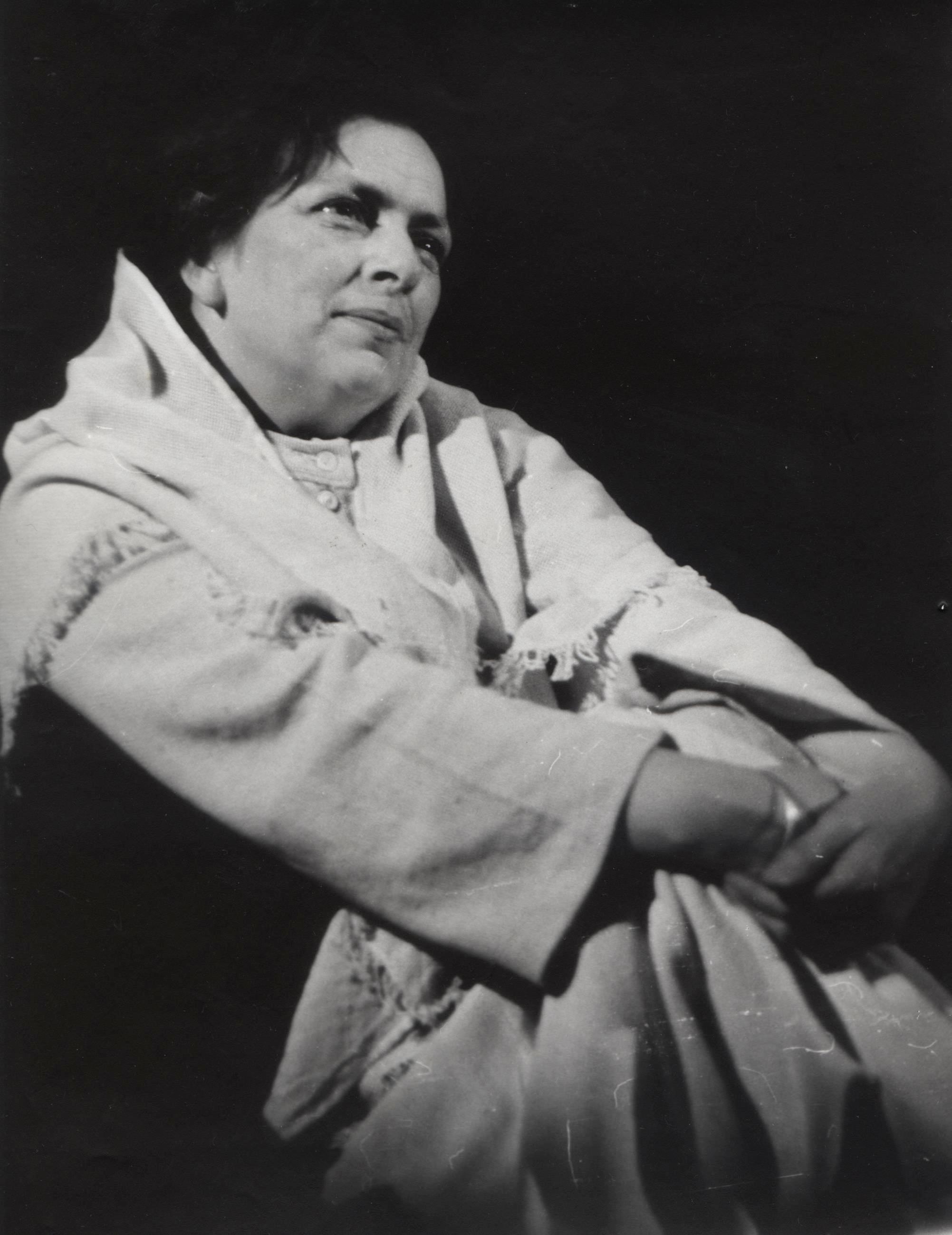

Особо хочется отметить работу Н. Терентьевой по воплощению центрального образа — Толгонай. Какие разнообразные оттенки психологических состояний нужно было актрисе воплотить в образе, не разбив при этом его целостности, эпичности на отдельные, пусть яркие, калейдоскопичные кусочки!

Одна из опытнейших актрис нашего театра, за плечами которой большой и яркий путь в искусстве, Наталия Ивановна Терентьева сумела найти некий «общий знаменатель» образа Толгонай. Обратилась, вероятно, она и к благодарному опыту своей собственной актерской памяти: не впервые прикасается она к великому образу матери. Ярославцы, возможно, помнят одну из лучших работ театра в шестидесятые годы — «Остров Афродиты» и замечательный образ Матери, созданный там Н. Терентьевой.

Трудно представить более тяжкие испытания, чем те, через которые прошла Толгонай. И все же ни спектакль в целом, ни судьба Толгонай не превратились в вереницу давящих кошмаров и ужасов, сминающих человека. Исполнительница главной роли сумела показать зрителю единственно возможную в этом случае меру страданий и борьбы — народную меру. Горе и невзгоды не сломили Толгонай, не поколебали ее веру в народ, в жизнь. Она живет среди людей и хозяйкой ходит по своему полю, ибо это — поле ее жизни.

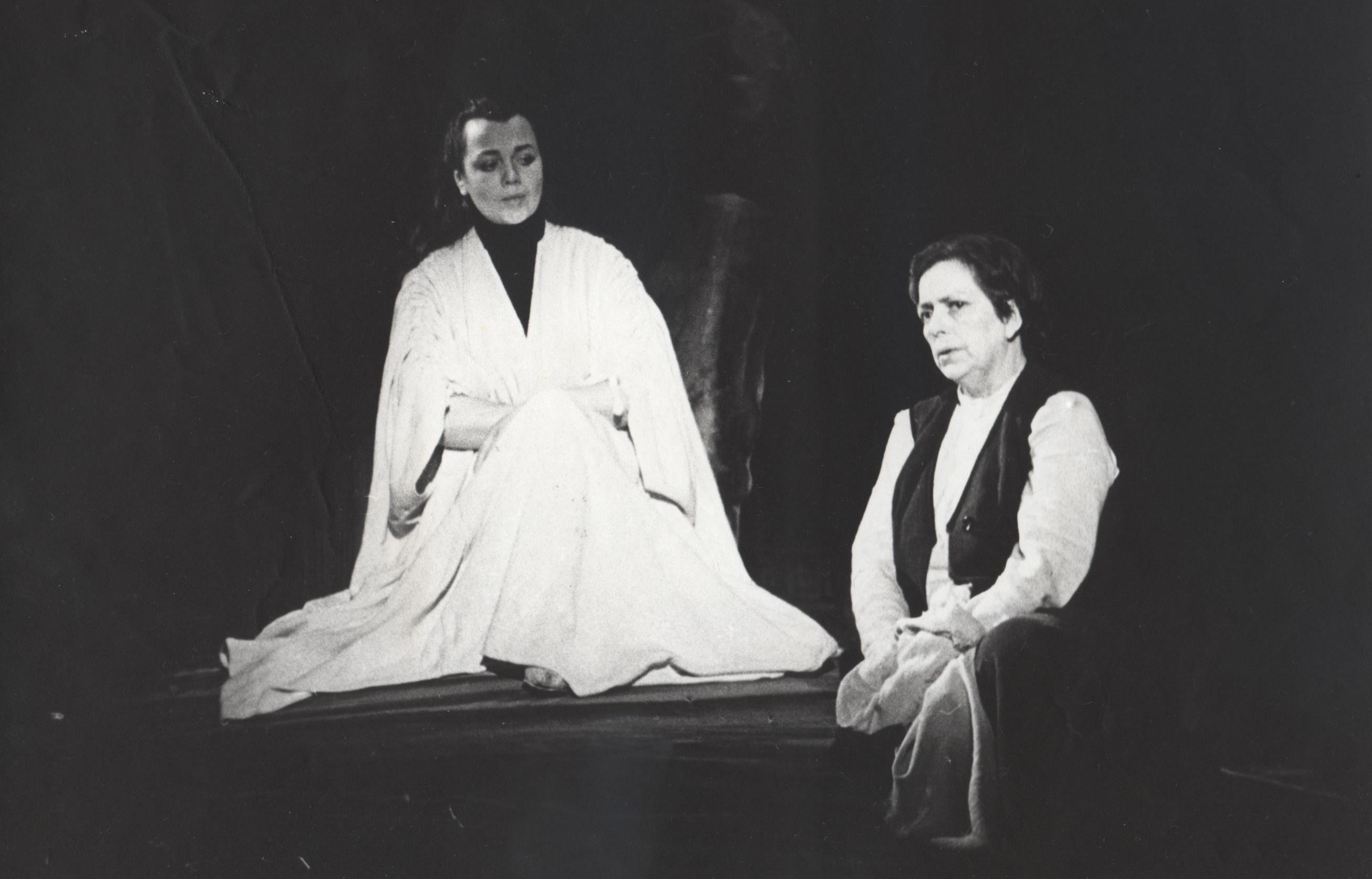

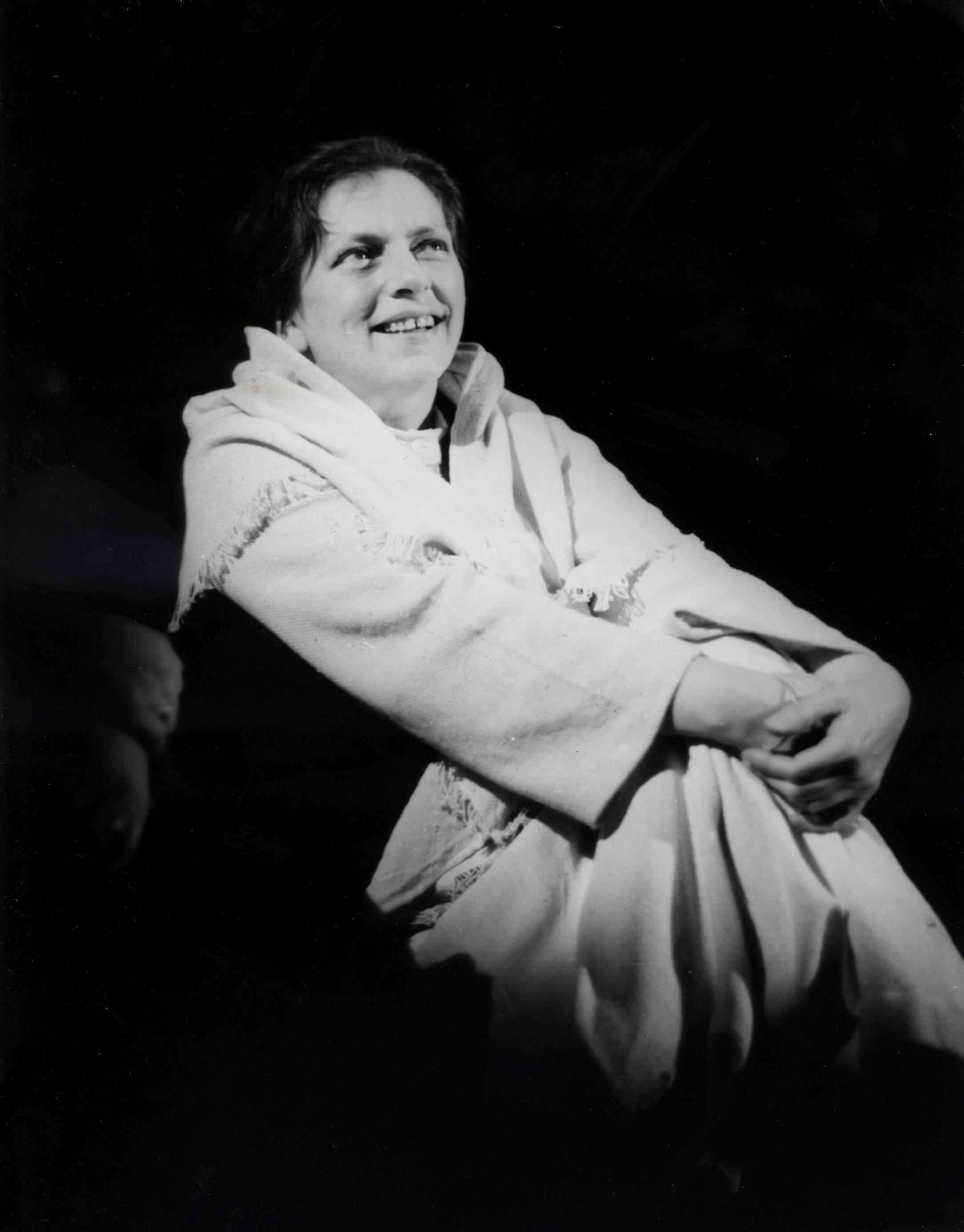

Мы уже отмечали, что для спектакля характерна гармония диалогов Толгонай с полем и основного действия. Разговор с полем по существу ведет все повествование, эмоционально подготавливая зрителя к предстоящим фрагментам воспоминаний, иногда упреждая события. Мать-Земля в сильном по чувству и выразительном по форме решении артистки Т. Ивановой сочувствует Толгонай, поддерживает ее в трудные дни. Земля, а через общение с ней — и Толгонай предстают как вместилища народной памяти, мудрости, житейского опыта. От земли идет сила Толгонай, ее мудрость. «Как дойти до сердца каждого человека? — спрашивает старая женщина, и земля отвечает ей: «Ты выше всех, ты мудрее всех, ты — Человек!»

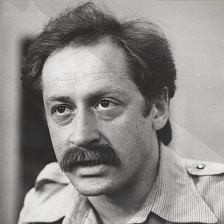

Идейное богатство «Материнского поля» нельзя ограничивать раскрытием самоотверженности характера главной героини. Замысел автора сложнее: параллельно судьбе Толгонай на протяжении всего повествования исследуется трагическая судьба молодой женщины Алиман, снохи Толгонай, которая тоже является судьбой матери, судьбой изломанной, изуродованной жестокими последствиями войны. Заслуженная артистка РСФСР Т. Позднякова нашла выразительные краски, раскрывающие особенности характера Алиман. В ней много порывистости, нескрытой эмоциональности, непосредственности. Велика сила ее чувств и переживании. Вместе с тем нам кажется, что образ мог быть решен глубже. Это относится прежде всего ко второму действию спектакля. Именно здесь образ как бы «разламывается»: актриса избирает слишком бытовой, «непосредственный» характер игры. Прямолинейная характерность, излишняя резкость и огрубленность, присутствие элементов натуралистичности снижают идейную ценность образа Алиман. Своеобразие характера Алиман обусловило глубину страданий молодой женщины, в неполные двадцать лет оставшейся вдовой. В решении этой роли актрисой есть яркие фрагменты. Это и полные изящества и лиризма сцены любви Алиман и Касыма (артист А. Пешков), и бьющее по сердцу восприятие Алиман известия о гибели мужа, и сцена с цветами, в которой выразились сердечная боль и страдания Алиман-вдовы. Было это уже после гибели Касыма. Толгонай видит, как после работы, при свете заходящего солнца, Алиман в черной косынке нарвала красные тюльпаны, как «подняла голову, огляделась по сторонам. И вдруг встрепенулась вся, упала лицом вниз и стала рвать свои цветы в клочья, хлестала ими землю, потом утихла, уткнулась в руки и лежала так, передергивая плечами»... Хотелось бы пожелать Т. Поздняковой всю роль вести на таком же уровне глубокого чувства, эмоциональной выразительности и достоверности, как этот эпизод.

На первый взгляд это может показаться странным, но именно трагедийность родила и в повести, и в спектакле высокий оптимизм звучания. Именно поэтому так ярко выражена в «Материнском поле» вера в человека, в его силу. В прекрасной сцене пробы первого хлеба, пахнущего солнцем, молодой соломой и дымом, Толгонай высказывает главную мысль спектакля: «И я подумала в ту минуту о том, что материнское счастье идет от народного счастья, как стебель от корней. Нет материнской судьбы без народной судьбы. И я сейчас не отрекусь от этой своей веры, что бы ни переживала, как бы круто жизнь ни обошлась со мной. Народ жив, потому и я жива».

В этом все дело. Принадлежность Толгонай к народу помогла ей сохранить душу, высокую и благородную.

В. ТОМАШОВ,

кандидат философских наук.

Актёры

Наталия Терентьева

Толгонай

Нина Какурина

Толгонай в молодости

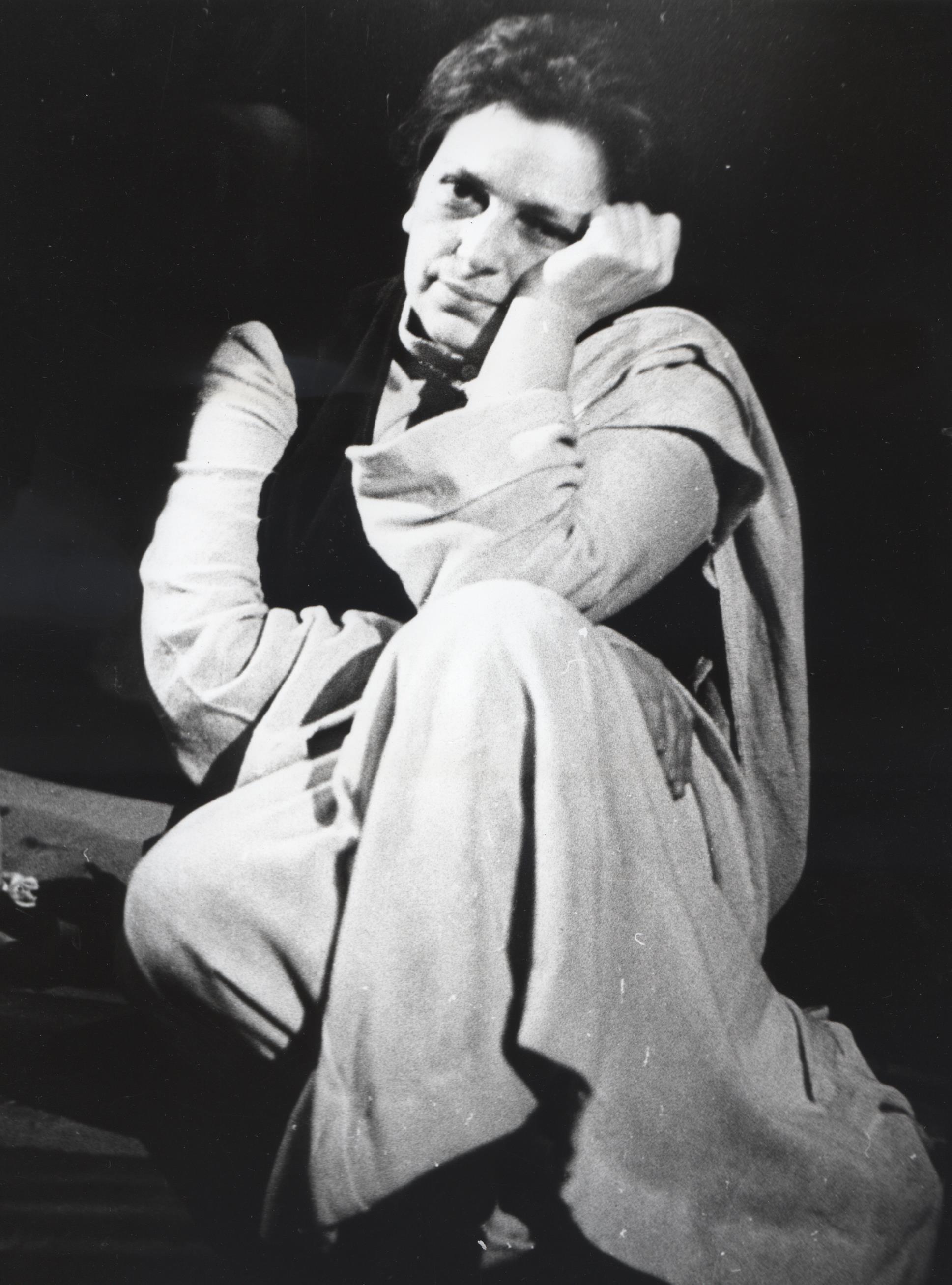

Валерий Квитка

Суванкул, муж Толгонай

Анатолий Пешков

Касым, старший сын Толгонай

Вадим Асташин

Маселбек, средний сын Толгонай

Владимир Воронин

Джайнак, младший сын Толгонай

Татьяна Позднякова

Алиман, жена Касыма

Валерий Соколов

Старик аила

Алла Козельская

Айша, соседка

Людмила Охотникова

Айша, соседка

Валерий Нельский

Аксакал

Сергей Константинович Тихонов

Аксакал

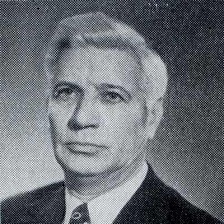

Феликс Раздьяконов

Усенбай

Иван Колесников

Усенбай

Геннадий Кузнецов

Бекташ

Михаил Левченко

Солдат

Лев Дубов

Железнодорожник

Владимир Аршинов

Железнодорожник

Владимир Шибанков

Темирчал

Олег Финский

Темирчал

Александр Рындин

Вестник

Юрий Бабурин

Вестник

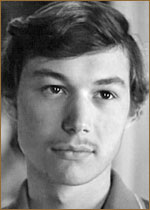

Евгений Князев

Дженшенкул

Виктор Курышев

Дженшенкул

Лариса Голубева

Жена Дженшенкула

Елена Сусанина

Жена Дженшенкула

Алексей Шумилов

Чабан

Виктор Дмитриев

Аширалы

Софья Аверичева

Тётушка Зейнаш

Валентина Шпагина

Тётушка Зейнаш

Ирина Ахматенко

девушка аила

Людмила Зотова

девушка аила

Галина Крылова

девушка аила

Наталья Кучеренко

девушка аила

Наталья Сергеева

девушка аила

Ирина Дериенко

девочка

Татьяна Иванова

Мать-Земля

Авторы и создатели

Чингиз Айтматов

автор повести

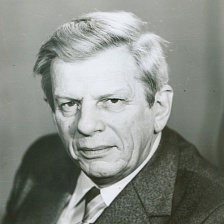

Владимир Кузьмин

режиссёр-постановщик

Юрий Суракевич

художник

Григорий Гоберник

композитор

Нинель Шибанкова

костюмы

Николай Редькин

сценическое движение

Светлана Варзанова

балетмейстер

Галина Асташина

свет

Людмила Селютина

помощник режиссёра