Премьера - 26 июня 1974 г.

Основная сцена

2 часа 30 минут с антрактом

Производственную драму «Погода на завтра», посвящённую только что запущенному Волжскому автозаводу в Тольятти, Михаил Шатров написал в 1973 году по заказу московского театра «Современник». О том, как тогда воспринималась эта пьеса и спектакль по ней, читайте ниже в разделе "Публикации".

А предысторию её появления уже в наши дни с сарказмом рассказал известный актёр Станислав Садальский, который дебютировал на сцене «Современника» в спектакле по этой пьесе:

«В Москве тогда был страшный дефицит машин "Жигули", их продавали за две-три цены. И парторг театра Пётр Щербаков, директор Олег Табаков и главреж Галина Волчек решили поставить спектакль, где главную роль будет исполнять эта самая дефицитная машина.

Пригласили знаменитейшего драматурга Шатрова (в то время на сцене шел его бестселлер, спектакль "Большевики"), и он быстренько сварганил пьесу, а чтобы окунуться в мир создания машин, наш театр в полном составе поехал в Тольятти посмотреть производство в действии. Во время работы над спектаклем практически вся труппа "Современника" стажировалась в достраивающихся цехах ВАЗа. Вживалась в образ. Огромный конвейер производил неизгладимое впечатление – такого в СССР не было. Начинался он с голого кузова машины и, по мере продвижения, «Жигули» наполнялась начинкой, колесами, фарами и всякой требухой, а в конце конвейера водитель садился в только что родившийся автомобиль, и начиналась обкатка. Это было грандиозно!

После окунания в процесс руководители театра получили по две машины и запчасти. Естественно, по закупочной цене. Несмотря на то, что Табаков тогда ездил на крутейшей Волге, он тоже приобрел автомобиль для своей жены Люси Крыловой, сказав: "Пусть будет!"»…

Публикации

М. ВАНЯШОВА,

преподаватель Ярославского педагогического института

имени К. Д. Ушинского, кандидат филологических наук.

«СЕВЕРНЫЙ РАБОЧИЙ», 1974, 19 октября.

ОБ ЭТОМ ПРАЗДНИЧНОМ событии говорят и на заводе, и в городе. На главный конвейер вот-вот выйдет 500-тысячный автомобиль. Однако этот день таит в себе множество скрытых и, казалось бы, непредвиденных ЧП. Нелётная погода задерживает самолеты с необходимыми шинами. Где-то далеко, в Ереване, самолет, пришедший за автомобильными ковриками, уходит пустой, потому что девушка, выписывающая пропуска, ушла в отпуск и никого не предупредила. По вине молодого инженера Астахова останавливается главный конвейер. Простаивает с утра и бригада Риммы Соболевой: нет уплотнителей.

Казалось бы, новый спектакль волковцев «Погода на завтра» (режиссер Г. Меньшенин) поднимает производственные, чисто технические проблемы. Главный конвейер в этом спектакле движется как незримое гигантское существо. Замер конвейер: вместе с ним в напряженном ожидании замирают сердца тысяч людей.

Безостановочный бег времени... Мы очень часто говорим сегодня о научно-технической революций. Об НТР спорят не только ученые и инженеры. О ней пишут поэты. НТР увлекает художников. Мелькают привычные понятия: космос, электроника, ядерная энергетика, «кибернетический» переворот.

В «Погоде на завтра» драматурга увлекают отношения людей. Шатров предлагает «пьecy-репортаж с места событий в диалогах, письмах, телеграммах и других документах». В этой отчетливо заявленной документальности есть и свои достоинства, и свои издержки. Но об этом скажем позднее.

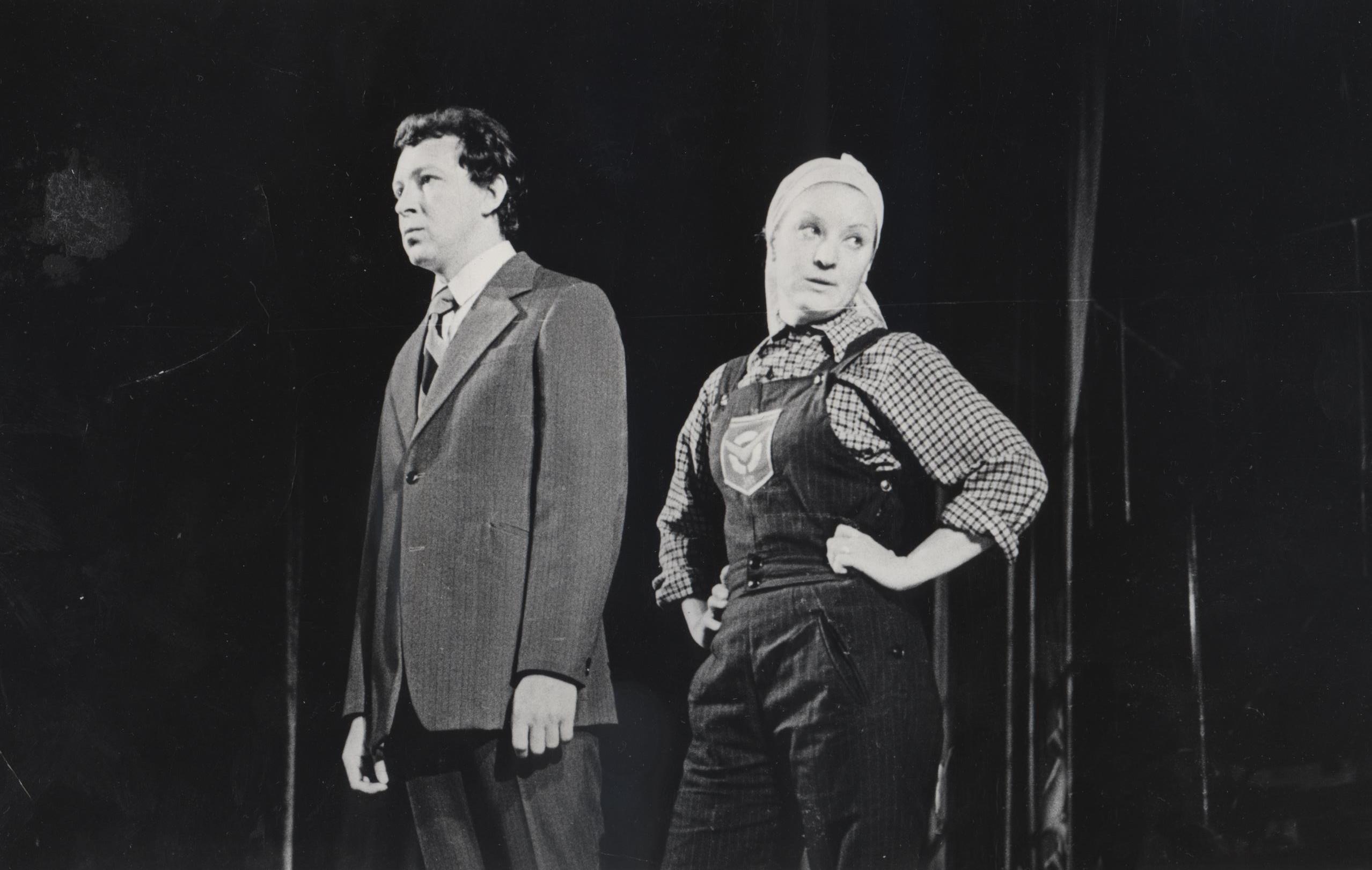

Бригадир Римма Соболева (Г. Ефанова) знает, зачем вызывает её директор производства Архангельский: в ночную идти, исправлять недоделки сегодняшнего простоя. Она грубовата и нелицеприятна в оценках. Но вот не может отказать Архангельскому, уступает его человеческому обаянию. В Архангельском (заслуженный артист РСФСР Ю. Караев) действительно многое подкупает. Есть в нем редкое качество — «удивительное умение жить с людьми». Но не создает ли Архангельский на своем участке, среди своих подчиненных так называемый «мертвый климат» — отсутствие творчества, инициативы, самостоятельного поиска? Стоит посмотреть, как мечется он у телефона, испытывая жгучее желание ринуться в цех, вмешаться, сделать всё самому, предотвратить ошибки, стоит послушать его полудобродушный-полуначальнический «рык»: «Почему своевременно не приняли мер?». — «Ждали вашего приказания», — ответят ему на другом конце провода.

Время требует сегодня от искусства внимательного исследования того, как научно-техническая революция в наших социальных условиях сказывается на облике людей, отзывается в их душах. Научно-техническая революция резко увеличивает роль личности в производстве. Ускорение научно-технического прогресса во многом зависит от полноты выявления личностных начал — инициативы, ума, знания,дисциплины, энергий.

И вот, оказывается, что в эту систему отношений, где каждый, по словам директора завода Волошина (заслуженный артист РСФСР С. Тихонов), «несет свой чемодан», свое бремя ответственности, Архангельский попросту не вписывается. Об этом прямо скажет генеральный директор своему подчиненному. Этот разговор двух командиров производства идет на очень спокойных тонах, за ним следишь с огромным внутренним напряжением. Актерский дуэт Тихонова и Караева безупречен. Тихонов может заставить своего Волошина рассказывать об управлении и его проблемах поэтически устремленно. Его Волошин размышляет об архангельских, которые порой создают «мертвый климат» на производстве. Цена демократизма Архангельского резко падает.

Волошин окружает себя другими людьми. Посмотрите, какие он им дает характеристики! «Главный инженер — на три головы выше меня... Макаров — экономический бог. Драгунов — одной ногой в сегодняшнем дне, другой — в послезавтрашнем. Талант строителя. Тихомиров — бог организации». «Количество богов на метр площади явно ненормально», — шутит собеседник Волошина.

А ведь это тоже проблема, выдвинутая драматургом. «Стремление окружить себя не посредственностями, а талантами. Сколько людей страдает обратной слабостью».

Глядя, как живет и действует Волошин, как проходит один заводской день, вспоминаешь спектакль «Человек со стороны» по пьесе И. Дворецкого, тоже посвященный проблемам НТР и человека. В «Человеке со стороны» инженер Чешков, отчаянно сражающийся с косностью и рутиной, пытался в одиночку решить все проблемы производства. Он врывался в жизнь завода настолько стремительно и непривычно, яростным и неистовым подстегиванием так подавлял всех своих помощников, что его подчиненные демонстративно разбегались с производственной летучки. Да, он так же, как и Волошин, боролся с очковтирательством и показухой. Максимум ответственности — вот его девиз! Тот же, что и у Волошина. Как бы поступил Чешков на месте Волошина с Архангельским? «Не вписываетесь в систему», — сказал бы он и поставил точку. Но все дело в том, что Волошин куда сложнее, интереснее, богаче, многограннее Чешкова. Волошин всякий раз находит в своих собеседниках немало удивительных, ценных качеств, он бережет личность!

В «Погоде на завтра» мы встретимся с еще одним героем, более похожим на Чешкова, это — директор механосборочного производства Лавров (Н. Гаевский). Он интеллигентен, талантлив, деловит и напоминает некую вычислительную машину, обрабатывающую заданную программу. Он не видит перед собой собеседника. Входит наладчик Козырь (Ю. Подсолонко), он говорит с ним, просматривает бумаги, подымает на вошедшего глаза, даже не выслушал, механически пропустил всю душевную боль и растерянность собеседника. «Я уйду с производства», — горько говорит Козырь. «А мы никого не держим», — хладнокровно бросает директор. Актер и режиссер находят точную деталь. Когда через несколько минут Козырь станет нужен производству, чтобы вывести конвейер из аварийного положения, Лавров отчеканит по селектору: «Наладчика Козыря...» И сделает беспомощную паузу. Он не знает, как зовут Козыря. Живые характеры не входят в его компетенцию.

ИЗ КАЛЕЙДОСКОПИЧНОСТИ лиц, дел и событий спектакля театр проводит свои главные мысли: причастность человека к большому государственному делу, к строительству не только фундамента здания, но и души человека. Тихонов рисует своего Волошина человеком практической складки. Но такие, как его Волошин, умеют создать в своем хозяйстве — на заводе ли, в колхозе или в учреждении - тот микроклимат, который сегодня становится необходимым для всех. Спектакль говорит о «погоде на завтра», об атмосфере завтрашнего дня.

«Я человек сухой», — скупо сообщит о себе Волошин. Но это не так. Он лирик и поэт, Волошин—Тихонов, недаром из его уст вдруг вырвется признание: «Я и через сто лет приду сюда, как на свидание с любимой девушкой». Это о своем заводе. Он умеет войти в дело, умеет говорить, умеет слушать, умеет похвалить и покритиковать. Он не боится, наконец, что его подчиненные окажутся опытнее и способнее его. Должность директора для Волошина — призвание, искусство. Сложнейший род деятельности! И Тихонов убеждает нас в красоте этого труднейшего искусства, а лежит оно на стыке экономики, техники, психологии, социальной педагогики, этики. И совершенно необычно проводит прием. Вдохнет новую жизнь в работницу Надю Полянову (очень тонко играет этот эпизод Т. Позднякова), уловив в ней верное понимание правоты коллективизма в нашей жизни. Взвалит на свои плечи беду Елены Ураловой (В. Долматова и Т. Канунникова каждая в своем ключе решают драму своей героини, психологически убеждая нас в тяжести происходившего). Помолчит. Поймет. И попробует заставить поверить в себя. А для вечного изобретателя Юры Красикова (В. Сергеев) найдет великолепное поле деятельности.

Два директора производства Архангельский и Лавров. Два стиля руководства. И Волошин требует от одного деловитости, от другого — человечности, душевности. Но с душевностью не так просто. Потребовать ее нельзя, и Волошин это тоже понимает. Завод его находится в походе, на марше пятилетки, и поход этот — с полной выкладкой.

Режиссер Г. Меньшенин решает спектакль как публицистический диспут. Вслед за драматургом театр говорит об острейших проблемах дня. Дело не в отдельных архангельских, которые еще не освоили требований научно-технической революции. Большой день главного конвейера — это своеобразный эксперимент, который обнажает целый комплекс проблем. «Я знаю одно: как сработаем сегодня, так будем жить завтра», — уверенно скажет Волошин.

Как часто сегодня говорят о психологическом климате в коллективе, об общей заинтересованности в труде! «И если не я, то кто тогда?» — этими словами живет Юрий Красиков, существующий в своем волшебном мире фантазии и постоянных изобретений. Герой В. Сергеева молодой инженер — из тех традиционных «чудаков», что украшают мир, и украшают его легко и радостно. Его пританцовывающая походка привносит в спектакль легкую, акварельно-комедийную окраску, а ее порой так недостает в этом осложненном научными и техническими проблемами, с терминами, спорами спектакле. «Если не я, то кто тогда?» — этой мыслью должны жить и молодые рабочие из бригады Риммы Соболевой. Но если самой Римме порой не хватает теплоты сердца, человеческого участия, то о бригаде молодых рабочих у зрителя складываются совсем странные представления. Кто они — боевая комсомолия или балаганная самодеятельность? Режиссеру и учащимся театрального училища здесь явно изменил вкус. В молодежных сценах — привкус мещанства. Принципиально иначе могла бы быть решена и сцена комсомольского собрания. Скепсис, ирония здесь явно ни при чем.

В ремарках Шатров пишет о буйстве красок, о линиях современного производства, но сценическое пространство в спектакле развернуто плохо, нет простора, и часто кажется, что створки громадных дверей захлопывают, как створки раковин, директоров в их кабинетах. Поверхностно-иллюстративно и музыкальное решение спектакля.

КОГДА-ТО Николай Погодин писал свои знаменитые «Темп», «Поэму о топоре», «Мой друг» как пьесы-репортажи. В конце двадцатых годов они тоже шли на сцену с газетного листа. Накал времени Погодин чувствовал необычайно остро. Драматург давал театру в своих сценических очерках оперативность и актуальность газеты. И сегодня, ставя репортаж Шатрова, театр имени Ф. Г. Волкова формирует общественное мнение вокруг актуальных проблем. «Завтрашний день начинается сегодня» — эта главная мысль Волошина становится лейтмотивом спектакля. И когда начнется, наконец, праздничный митинг, когда 500-тысячный автомобиль сойдет с конвейера, то все, что сделано за один год и один день большой заводской жизни, и явится для Волошина и рабочих завода праздником. Самым главным праздником жизни.

Актёры

Сергей Константинович Тихонов

Волошин Юрий Николаевич, директор автозавода

Юрий Караев

Архангельский Михаил Александрович, директор производства

Николай Гаевский

Лавров Леонид Семёнович, директор механосборочного производства

Николай Кузьмин

Руководящее лицо

Иосиф Кутянский

Артёмов

Олег Финский

Семенчук

Валентина Долматова

Уралова Елена Алексеевна

Татьяна Канунникова

Уралова Елена Алексеевна

Евгений Князев

Астахов

Валерий Сергеев

Красиков Юра, молодой инженер

Лариса Голубева

Соболева Римма, бригадир

Галина Ефанова

Соболева Римма, бригадир

Алла Козельская

Проскурина

Елена Сусанина

Амосова ("Буратинка")

Нина Какурина

Селезнёва ("Мышка")

Александр Рындин

Романов

Алексей Шумилов

Русаков

Феликс Раздьяконов

Жгенти

Юрий Подсолонко

Козырь, наладчик

Вячеслав Фогельман

Козырь, наладчик

Людмила Охотникова

Надя Полянова, работница завода

Татьяна Позднякова

Надя Полянова, работница завода

Владимир Аршинов

Репин

Евгений Соболев

Комсорг

Виктор Яковлев

Инженер

Владимир Карпович

Солдат

Людмила Зотова

Соня Гутник

Татьяна Кулиш

Соня Гутник

Валерий Соколов

Молодой грузин