Премьера - 24 апреля 2021 г.

Основная сцена

3 часа с антрактом

Участвует в программе "Пушкинская карта"

В 2021 году спектакль стал победителем в премии "Звезда Театрала" в номинации "Лучшая постановка иностранного режиссера в России".

Роман «Отцы и дети» был написан Иваном Сергеевичем Тургеневым более 150 лет назад и уже давно вошёл в культурный контекст практически любого человека, говорящего на русском языке. Но каждое поколение по-своему прочитывает этот роман, находит в нём своих героев и свои смыслы.

Новое прочтение «Отцов и детей» зрителям Волковского театра предлагает известный польский режиссёр Анджей Бубень. Он много лет работает в России, окончил театральную академию в Санкт-Петербурге, отлично знает русскую культуру. И инсценировку романа он создал сам, в чём также неповторимость этого спектакля.

Вот как режиссёр говорит о своей работе над спектаклем: «Тургенев — очень тонкий писатель, у которого очень важно всё, что остается за словами. В его романе есть темы, вопросы, которые, как мне кажется, и сегодня будоражат не меньше, чем когда он писал „Отцов и детей“. Один из таких вопросов есть вопрос примирения или не-примирения поколений. Кто-то сказал, что свойство русской культуры в том, что в ней „дети“ постоянно заявляют „отцам“: „Мы пойдем другим путем!“. У европейцев нет такого конфликта поколений, а для русских людей он во многом стал штампом. И поэтому возникает вопрос, как сделать так, чтобы сохранить наше прошлое, наши корни, но при этом двигаться дальше. Как не застывать на одном месте, но при этом не сжигать всё, что было прежде нас…».

Ярославским театралам Анджей Бубень знаком по спектаклю «Шесть персонажей в поисках автора» по пьесе Луиджи Пиранделло, который он ставил на Волковской сцене три года назад. Спектакль стал событием театральной жизни и активно обсуждался в соцсетях.

Публикации

В.Н. СТЕПАНОВ,

заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, доктор филологических наук, профессор, член Союза журналистов Российской Федерации

ОМУТ ПАМЯТИ

В Волковском театре 24 апреля 2021 года прошла премьера авторского спектакля Анджея Бубеня по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети». Поначалу интерес польского режиссёра к «школьному» роману вызвал настороженность, потом заинтриговал, постепенно пришло осознание того, что пора поменять ракурс и посмотреть на роман глазами не подростка, а мужа и отца – и тогда всё встало на свои места.

В своё время на меня сильное впечатление произвела книга Марии Степановой «Памяти памяти. Романс». В ней всё повествование вращается вокруг фотографий, рассказывающих о жизни семьи – правду и вымыслы, воспоминания и домыслы. Вот и новая постановка в Волковском – память памяти.

СПЕКТАКЛЬ-ФОТОАЛЬБОМ

Новая постановка Анджея Бубеня, кажется, о том же – об истории рассказанной и видимой и истории забытой. Смотришь спектакль – и словно альбом с фотографиями листаешь. Фотографиями пронизано всё сценическое пространство – они висят на прозрачных стенах комнат-кубов, их показывают на заднике сцены, даже в проёмах декораций угадываются фотографические рамки, и каждый кадр умело и тщательно выстроен.

Постановочная группа мастерски выстраивает мизансцены так, чтобы публика рассматривала… ФОТОГРАФИИ, и даже с перспективой играет – высветляет дальний план (художник по свету Денис Солнцев, видеохудожник Илона Бородина, художник-постановщик Светлана Тужикова).

А персонажи, получается, действуют в заданных рамках. Работники сцены, постоянно менявшие декорации и передвигавшие громоздкие стеклянные и деревянные конструкции, с полным правом вышли на финальный поклон – в новой постановке они зримые участники сценического действия.

ПАМЯТЬ ПАМЯТИ

Память – главный внесценический персонаж в постановке Анджея Бубеня, о ней, правда, даже не упоминают, но она подразумевается.

Режиссер (интуитивно или осознанно) показывает нам её семантическую сеть. Инсценирует её механизмы, то, что «запечатлевает» память, на чём лежит её печать – наши ощущения, короткие и сильные эмоции, глубокие и долгоиграющие чувства и высшая концентрация внимания – наши мысли. Он «препарирует» память и показывает её уровни: память телесная, память эмоциональная, память энциклопедическая.

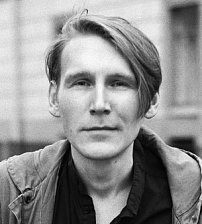

В первой же декорации на задней стене стеклянного куба среди фотографий висит пустая рамка (её невозможно не заметить). Когда умирающий Базаров (актёр Илья Коврижных) в последней сцене задаёт вопрос Анне Сергеевне Одинцовой (актриса Яна Иващенко): «Ну что скажете, я нужен России?», вот тогда приходит осознание: пустая рамка как пустое место и символ «пустой» (или забытой) жизни. А в вопросе Базарова скрывается простой смысл: будут ли его помнить?

Невольно вспоминается горьковская сентенция из «Клима Самгина»: «А был ли мальчик?» И это уже второй спектакль о причудах, перипетиях и притягательности памяти в Волковском театре (первый – «…Забыть Герострата!» в постановке Сергея Пускепалиса). Примечательно, что в обоих постановках Илья Коврижных в главной роли, видно, есть что-то в этом актёре философски-типологическое. Уж не герой ли нашего времени!

«ВОСПОМИНАНИЙ МНОГО – ВСПОМНИТЬ НЕЧЕГО»

Два раза автор спектакля вкладывает ключевые смыслы в уста Анны Сергеевны Одинцовой (актриса Яна Иващенко). Первый раз – когда она признаётся Базарову: «Воспоминаний много – вспомнить нечего». В этой фразе чувствуется глубина эмоциональной памяти, когда до́роги те воспоминания, которые окрашены позитивно. А когда нет желания жить вообще, что уж тут говорить – и вспомнить нечего.

Яна Иващенко отчетливо рисует эту механическую и апатичную красоту своего персонажа – в каждой мизансцене, в каждом выражении лица, в каждом слове. Даже в «страстной» сцене с Базаровым на пледе растрепались только её волосы, а рисунок и выражение лица остались как были. И в финальной сцене, в прощании с Базаровым, её рука даже не касается его лица – так и гладит ПО-НАД.

«Преступления» Базарова против памяти (когда он срывает фотографии со стен в родительском доме) той же природы: он срывает их и комкает – чтобы забыть, отгородиться. Он высмеивает воспоминания «отцов» – чтобы защититься. И память ему отплатила – напала. Да и было ли что защищать нигилисту…

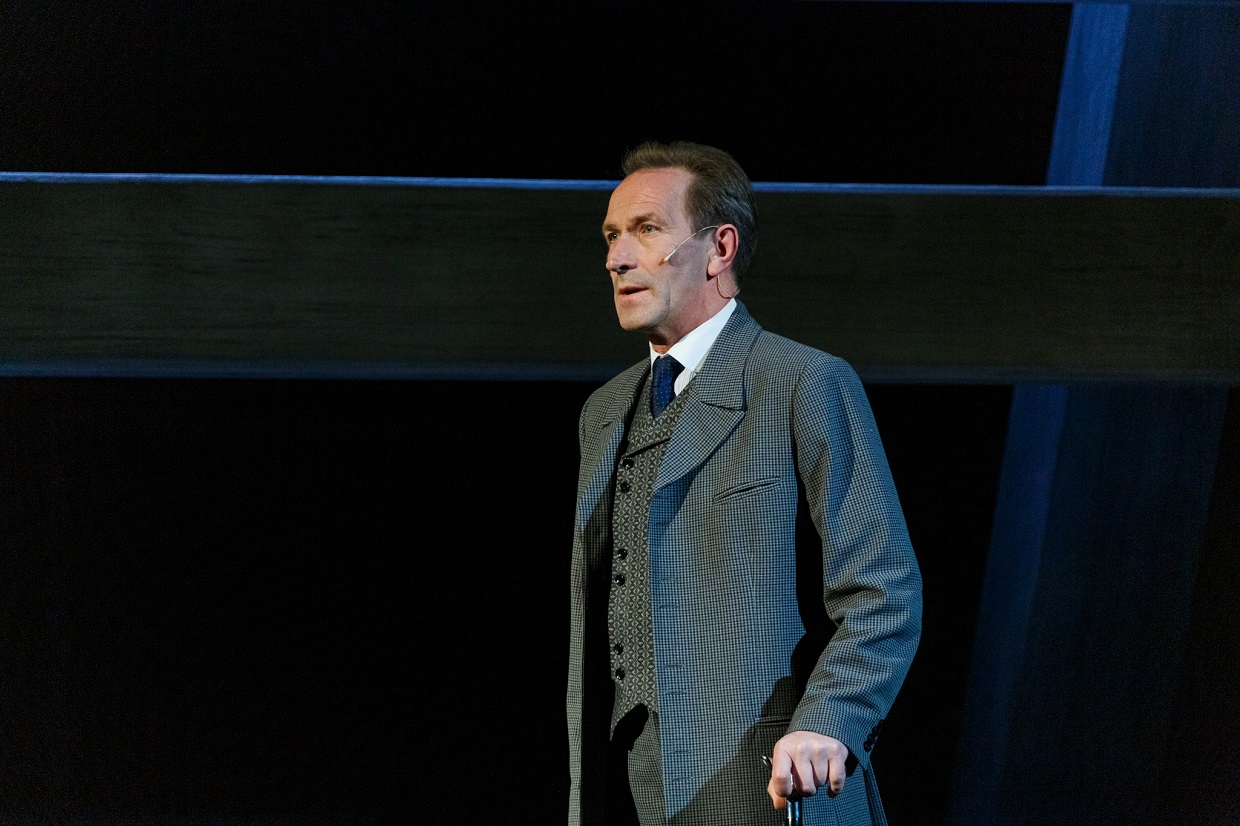

Да, память может наказывать. Её наказание объединяет Евгения Базарова и Павла Кирсанова. В этом они не антагонисты, они собратья. Павел Петрович Кирсанов в исполнении народного артиста Российской Федерации Валерия Кириллова играет «заключённого» памяти, добровольно заточившего себя в тягостных воспоминаниях о несостоявшейся любви. Его княгиня мерещится ему даже в Фенечке, оттого он и смотрит на неё так странно. Верность княгине сковывает его не хуже аристократических «принси́пов». Его «обмундирование» выполняет свою основную функцию – защитную. Символом его освобождения становится развязанный и брошенный галстух.

И сразу же освобождённый Павел Петрович «разрешает» брату жениться на Фенечке: оковы мрачные пали. Но наложил-то он их на себя сам (хотя кто его знает, нас ведь там не было). Кириллов даёт это понять превосходно – каждым жестом, каждым мускулом, каждым взглядом, каждой позой, каждым звуком. Вот уж у кого вес и бремя чувствуются во всём.

ЖИВЫЕ КАРТИНКИ

Контрапунктом к сценическому действию идёт видеоряд. В каждой мизансцене персонажей снимают с двух камер (камерамены тоже полноправные участники спектакля – и вышли в финале на поклон). А изображение идёт синхронно на экран над сценой, поэтому смотришь сразу несколько планов – действие на сцене и видеоряд над сценой, и это не отвлекает.

Боже, как любит камера лица актёров! На крупных планах у них живые, эмоциональные лица, точёные черты, выразительные глаза, чувственные губы – хочется вглядываться и разглядывать. Когда смотришь на сцену из зала, лица и позы актёров кажутся скованными, замершими, а поднимаешь глаза – так вот же они, те же самые лица, только живые. Именно так раскрываются персонажи Евгении Родиной (Фенечка) и Руслана Халюзова (Пётр, дворовый) – они механистичны на сцене, но рельефны и фактурны на экране, просто каждой чёрточкой (хотя нет, эта пара прекрасна и выразительна и в статике – загляденье!).

Актёры виртуозно работают С публикой и На камеру одновременно, от этого образы и целые мизансцены получаются голографичными, многомерными. У Алёны Тертовой в образе Екатерины Одинцовой в сцене с Аркадием Кирсановым это стало выразительным приёмом, раскрывающим характер персонажа, живущего под пристальным «присмотром» старшей сестры.

Ну так вот, в сцене разговора Базарова с Одинцовой, их несостоявшегося признания в любви, когда актёры сидят на авансцене с застывшими лицами и почти механически произносят текст, над сценой висят их портреты, которые с каждой минутой… стареют.

Режиссёр очень тонко подметил. Встречаются люди, которым жизнь и проживать не надо, достаточно просто представить, как это могло бы быть – и можно не пытаться в реальности. Воистину, горе – от ума и игры воображения. (Интересная получается перекличка с щедринской сказкой: этакие премудрые пескари от любви…)

Вот и Одинцова с Базаровым «прожили» свою любовь в воображении, состарились вместе – и разошлись в жизни. А счастье было так возможно… (Но это – из другой оперы.)

А вот в сцене Базарова с Фенечкой (актриса Евгения Родина) в фокусе камер оказались босые ноги персонажей. Ноги Фенечки при этом плывут над землёй, её не касаясь, словно в полёте. Сильный образ – что тут скажешь. И сразу понятна «расстановка сил» и намерения персонажей.

ВСЯ ЖИЗНЬ КАК СОН

Ещё одна фраза (правда, произнесённая вскользь) вложена автором в уста Анны Сергеевны Одинцовой – о сне. Так она описала их с Базаровым роман постфактум.

Эта метафора сна тоже реализуется в видеоряде – контрапунктом.

Когда изображение идёт с двух камер, естественно, образы наслаиваются друг на друга – и возникает замысловатый микс, коллаж, игра планов, ракурсов, деталей: «скрещенье рук, скрещенье ног, судьбы скрещенья» (Борис Пастернак). Словно камеры ловят сны персонажей, их полузабытьё и показывают нам то, как персонажи видят сами себя, но не могут выразить на сцене.

Это зыбкое, текучее изображение помогает открыть ещё один механизм памяти: она ловит и хранит впечатления – мимолетные, полусознаваемые, пойманные боковым зрением и сразу отправленные в «помойное ведро» подсознания – за ненадобностью, или из стыда, или под спудом других забот.

Именно изображение с камер соединяет персонажей, беседующих в реальном времени спиной друг к другу (Евгений Базаров и Аркадий Кирсанов) или стоящих на расстоянии друг от друга (они же, а еще – Аркадий Кирсанов и Екатерина Одинцова в сцене первой встречи, когда на сцене «в рамке» сидят Базаров и Одинцова старшая, а на видеоряде – Аркадий Кирсанов и Одинцова младшая).

Именно камеры ловят крупные планы обедающих Кирсановых и их гостя, а потом – обедающих (или пытающихся обедать) Евгения Базарова и его отца.

Именно камеры – подглядывают, заглядывают, проникают и раскрывают тайное, сокровенное, потаённое.

Именно камеры обогащают визуальный ряд спектакля тактильными ощущениями, когда кажется, что это ты сам вот-вот коснёшься, прильнёшь, сольёшься.

Метафора сна, зыбь воспоминаний чувствуется и в метафизической музыке Глеба Колядина, в его музыкальных композициях она материализуется и обретает физику и плоть – в звуке и гармонии. Музыка Колядина словно нейронная стимуляция – в данном случае памяти, она определяет её биоритмы и биоритмы каждого персонажа, а с ними – и всей публики.

Глубоко материален и тягуч голос Александры Чилин-Гири в роли Авдотьи Никитишны Кукшиной. Его – голоса – густой тембр подчеркивается вороными кудрями и сочетанием черного и бордового цвета в костюме персонажа. Но именно Чилин-Гири преодолела хрестоматийный и стереотипный образ своего легкомысленного персонажа, именно ей в уста вложили плач по всем «жертвам» памяти – в финале спектакля: «И такая могучая сила / Зачарованный голос влечет, / Будто там впереди не могила, / А таинственный лестницы взлет» (Анна Ахматова о Галине Вишневской).

ЛЕКАРСТВО ДЛЯ ПАМЯТИ

Режиссёр ненавязчиво подготовил несколько подсказок, что от проблем с памятью лекарство всё-таки известно (правда, некоторые к нему скептически относятся).

Лекарство 1. Николай Петрович Кирсанов (заслуженный артист Российской Федерации Николай Зуборенко), в отличие от своего брата, избежал заточения «в памяти», не стал её рабом, после смерти жены нашёл в себе силы жить дальше и дать новую жизнь. Что ему помогло, спросите вы. Наверное, любовь к сыну. Или к Фенечке. Или к брату (в этом он тоже признаётся сам). Или – к музыке. Недаром звуки его виолончели упоминает и сам Тургенев, и автор постановки Анджей Бубень. Каждое слово, каждый поступок Николая Петровича осознанны. Он, как и его брат, руководствуется принципами, но они оказываются не такими разрушительными – как у брата. И не такими громкими, что ли. Его оружие – тихое слово, гармония музыки, вдохновение любви. И не женился он на Фенечке исключительно из уважения (и любви) к брату. А свобода, которую он даёт сыну, платит ему сторицей, вознаграждает миром и благоденствием в его «отечестве». А может быть, его спасает «энциклопедическая» память – «воспоминания» о выученном и усвоенном, его образование и воспитание.

Лекарство 2. Аркадий Николаевич Кирсанов (актёр Михаил Емельянов) – статный красавец, с полудетским румянцем на щеках (так рисуется в воображении), открытым взглядом и непослушными вихрами. С первого появления на сцене в нём чувствуются витальная сила и ценностный стержень, и он недоумевает, почему отец не предупредил его о том, что теперь у него есть младший брат. Он пытается сохранить «статус кво» между нигилистами («детьми») и «отцами», и в этом чувствуется вера – не в отрицание одного другим, а в их сосуществование. В каждом «испытании», которое он проходит вместе с Базаровым, он раскрывается по-своему и заслуживает «высокой» оценки от Екатерины Одинцовой: «А вы освободились от своего приятеля». Да, освободился – это видно по всему. Освободился от невидимых «оков» – нет, не нигилизма, а узости и ограниченности мировоззрения (и снова – виват «энциклопедической» памяти!). Стал собой.

Лекарство 3. Фенечка, Федосья Николаевна (актриса Евгения Родина), всё -таки она – та связующая нить между сценами, между «поколениями», между памятью и беспамятством. Нить Ариадны – её мифологический прототип – помогает понять смысл этого персонажа: он – в любви, в любви-уважении. Она прислуживает «баринам» за столом, качает младенца у себя в комнате, перед завтраком собирает цветы для Николая Петровича, приносит какао Павлу Петровичу, разговаривает с ним и с Базаровым – чисто механические, кажется, действия, рутинные, скучные, но в них чувствуется сосредоточенность, эта сосредоточенность полна самыми глубокими чувствами – уважением и любовью. Они придают смысл ей и всему, что она делает. Этот смысл Евгения Родина передала продуманно низким тембром голоса – она «басит». И в этом чувствуется её основательность и… достоинство. Оттого и экранные образы Фенечки словно застыли – как на портретах верной супруги и матери. Она – «соль земли» и «услада для сердца». Comme il faut.

Лекарство 4. Дворовый Пётр (артист Руслан Халюзов) – статный и немного, как оказывается, своенравный, в ярком, не по статусу, наряде. Казалось бы, что тут такого: принёс, унёс, объявил, доложил. Но вот не захотел отнести чемодан хозяйского «гостя» Базарова – и не понес. А в сцене дуэли Павла Петровича Кирсанова и Евгения Базарова картинно истерит. Зато потом на руках уносит своего барина, и они вместе поют за сценой романс.

Лекарство для памяти простое, с одной стороны, но неоднозначно воспринимается публикой – с другой. Так называемое ассертивное поведение. А если упростить, тогда, вслед за Эльдаром Рязановым, вот какая формула получается: «надо благодарно принимать», ну или: «надо не скорбя благословить».

БЫЛЬЁМ ПОРОСЛО

В сценах с Базаровым на заднике контрапунктом появляется с углов и крадучись заполняет всё пространство «плесень». Она растёт от сцены к сцене, пока не захватывает всё пространство. Эта плесень – символ нерадения и запустения, нежелания и неумения жить и жить в согласии, мифологическое «быльё». А в сцене дуэли Базарова с Павлом Петровичем Кирсановым по ней стекают кроваво-красные струйки. Плотоядная получилась плесень, всё и вся пожирающая.

А вот контрапунктом к мизансценам с участием старшего Базарова с супругой на заднике всегда Богоматерь и Ангел-Хранитель – это их лейтмотив. Они – охранная грамота для сына. Они его родили, воспитали и… проводили в последний путь.

Мы смотрим на голубку в руках матери (заслуженная артистка России Ирина Сидорова), на ботинки в руках отца (артист Юрий Круглов) – и отчетливо это понимаем. Напрасно Арина Власьевна несколько раз пыталась «выпустить» голубку – та не летит.

Пронзительно в устах Ирины Сидоровой звучит её символический плач-кликушество на фоне рассказа сына о собаках во сне-бреду. Она словно срок отсчитывает сыну, сколько ему осталось – его беспамятства.

Ансамбль Юрия Круглова и Ирины Сидоровой – плач по поколению «отцов», плач по нереализованной и оттого неистовой отеческой и материнской любви – любви до беспамятства. Актёры проникновенно (проникновеннее некуда) сыграли раздирающую это поколение надрывную любовь к детям и такую же надрывную боязнь их обидеть, их коснуться. Так и любят – на расстоянии. Так и проводили – в последний путь. «Телесная» память – самая сильная.

ПРОВАЛЫ ПАМЯТИ

У памяти они, действительно, есть. Инсценированы они и в постановке Анджея Бубеня.

Негэнтропия (частичная потеря информации) проявляется уже в музыке. Глеб Колядин так аранжировал шубертовскую серенаду, словно персонажи силятся, но так и не могут допеть её полностью и до конца, обрывают на полуслове, комкают окончания. Словно разбегаются – и не могут взлететь. Хотят петь, но что-то мешает. Николай Петрович Кирсанов напевает на немецком, но слова теряются в шуме общего спора за обеденным столом о «национальной гордости». Екатерина Сергеевна Одинцова начинает наигрывать на пианино Моцарта для Аркадия Николаевича Кирсанова, а заканчивает ро́ковым миксом. При этом актриса играет сама – это особенно эффектно.

Негэнтропийны и некоторые портреты на заднике сцены – они словно выцветшие, от времени. Словно на заднике вещает провиденье. Такие «смазанные» портреты «соединяют» Аркадия Николаевича Кирсанова и Екатерину Сергеевну Одинцову, Василия Ивановича и Арину Власьевну Базаровых – и пророчат им многая и долгая лета вместе. (Если вы помните легенду об образе нерукотворном – это очень её напоминает.)

Хороши и пейзажные фотографии – они словно из семейного альбома и живут в воспоминаниях счастливых супругов или любовников: вот Аркадий Кирсанов с Екатериной Одинцовой на лавочке в саду, а вот и Евгений Базаров с Анной Одинцовой – там же, на пледе. «Остановись, мгновенье!»

В финальной сцене все оказались «за стеклом» последней фотографии, почти группового портрета – Павел Петрович Кирсанов и Петр, Аркадий Николаевич Кирсанов и Екатерина Сергеевна Одинцова, Василий Иванович и Арина Власьевна Базаровы, Николай Петрович Кирсанов и Фенечка, Анна Сергеевна Одинцова – одна.

А «рамка» для Евгения Васильевича Базарова, действительно, оказалась пустой (рядом с Анной Сергеевной Одинцовой в финальной сцене), без его «портрета» (и без него самого). В нем-то и торжествует негэнтропия, или провал в памяти.

Волковцы, вы прекрасны! И прекрасны все, кто с вами работает. Ну, а нам – просто прекрасно.

Актёры

Илья Коврижных

Евгений Васильевич Базаров, студент

Юрий Круглов

Василий Иванович Базаров, отец Евгения, военный врач в отставке

Ирина Волкова (Сидорова)

Арина Власьевна Базарова, жена Василия Ивановича, мать Евгения

Михаил Емельянов

Аркадий Николаевич Кирсанов, друг Евгения

Николай Зуборенко

Николай Петрович Кирсанов, помещик, отец Аркадия

Валерий Кириллов

Павел Петрович Кирсанов, брат Николая Петровича, капитан в отставке

Яна Иващенко

Анна Сергеевна Одинцова, помещица

Алёна Тертова

Катя Одинцова, сестра Анны Сергеевны

Мария Маврина

Катя Одинцова, сестра Анны Сергеевны

Руслан Халюзов

Пётр, дворовый человек Кирсановых

Евгения Родина

Фенечка

Анна Ткачёва

Фенечка

Александра Чилин-Гири

Евдоксия Никитишна Кукшина

Авторы и создатели

Иван Сергеевич Тургенев

Автор романа

Анджей Бубень

Автор инсценировки и режиссёр-постановщик

Светлана Тужикова

Художник-постановщик

Глеб Колядин

Композитор

Алина Михайлова

Хореограф

Денис Солнцев

Художник по свету

Илона Бородина

Видеохудожник

Анна Искратова

Помощник режиссёра

Отзывы

Наталия

Очень люблю театр им. Волков. В театре работают большие профессионалы. Спасибо за радость каторую вы дарите нам, зрителям.

Галина

Огромная благодарность режиссеру и актером за тонкое прочтение Тургенева

Людмила Ашихмина

Сто лет не видела такой игры актеров, уже забыла, что такое бывает. И чувство потрясения спектаклем, давно забытое, испытала вновь. Благодарна до глубины души!

Анна

Разволновали, растревожили, тронули наши души. Потрясающий спектакль!

Оксана

Великолепный спектакль! Давно не испытывала таких эмоций, благодарю!

Анна

Вчера побывала в Волковском театре на спектакле «Отцы и дети».

Восторг и эмоциональное наслаждение с первых и до последних минут спектакля. Это именно тот момент, когда актёрский состав, режиссура, декорации, музыкальное сопровождение и произведение великого русского писателя слились воедино в прекрасный поток, который охватывает зрителя полностью, будоража тончайшие настройки души.

Основная линия спектакля, конечно, соответствует названию – взаимоотношения и недопонимания между поколениями. Но смысл здесь гораздо глубже, чем кажется.

Евгений Базаров – главный герой романа, с первого взгляда дерзкий, отрицающий привычное, выступает на мой взгляд неким кризисным менеджером в отношении всех героев, с каждым из которых проживал ту или иную трансформацию.

За внешней надменностью и холодностью Базаров искусно скрывает доброе сердце, способное к безответной любви. За резкими высказываниями – эмпатию и не способность причинить зло ближнему.

Создаётся впечатление, что он обнажённый, без напускного, без принципов и пристрастий, простой, какой есть врывается в привычную жизнь героев, которые каждый крепко держится за свои размышления изо дня в день проживая день сурка, уверенные в своих принципах как никогда. И, благодаря, Базарову каждый герой спектакля просыпается и снимает пелену с глаз.

Первым меняется друг Базарова – Аркадий. Человек умный, интеллигентный он не может выражать своих чувств, не может истинно проживать, что чувствует и от того, крайне неуверенный и несчастный. Постепенно, в моменте общения и диалогов, Базаров выводит Аркадия на эмоциональный помост, больно, но крайне действенно выводя его на то, что Аркадий решается на важный шаг в своей жизни.

Далее настаёт очередь Павла Кирсанова – брата Николая Петровича (отца Аркадия). Человек, инертно проживающий свою жизнь день за днём, зацепляется за дерзкие высказывания Базарова, тем самым раззадориваясь. Вызывая на дуэль, он начинает чувствовать жизнь и кровь в жилах. Далее играя ключевую роль в жизни брата, направляя того на женитьбу на девушке, которая любит его и с которой у них ребёнок. Брат Павла – Николай, даже не задумывался об этом шаге, просто боясь всего, что может повлечь за собой этот шаг. А здесь такой поворот.

Родители Базарова – отдельная история, крайне интересная с метафорической точки зрения. Мать Арина Базарова, за кажущейся материнской любовью, любит саму любовь, но не сына. В своих руках она носит голубку, через проекцию которой она лелеет эту любовь, упиваясь ею. Только в самом конце спектакля, Арина начинает чувствовать, через голос выпуская то, что годами не показывала, да и не могла.

Отец Базарова – Василий, военный врач в отставке, держащий лицо и выправку, в конце спектакля понимает, что дело вовсе не в философских смыслах, а в самой жизни, какая она есть.

«Жизнь – это хорошо. Пользуйтесь пока есть возможность», - сказал Евгений Базаров умирая.

И в это весь смысл нашей жизни: быть, а не казаться!

Виктор Андреевич

Всё передалось из поколения в поколение.

Спектакль ' Отцы и Дети' погружает обычного зрителя в драму, которая перелистывает знакомые нам всем строчки.

Мы стремимся развивать классику на сценах театров Ро3, и пускай не первый день, и не последний.

" Я убъю себя затем, чтобы весь мир понял, что он потерял."

Уходить с музыкой!

Не разрывайте, пожалуйста свой отношения со своей семьёй, вы им пригодитесь, и они вам.

Выражаю, благодарность, покорно, за уважение к классике и к себе самому.

Крепкого Здоровья!