Премьера - 4 ноября 1958 г.

Основная сцена

3 часа с двумя антрактами

Спектакль был поставлен по пьесе ярославского писателя Дмитрия Горбунова. Авторы предприняли попытку художественными средствами осмыслить события Ярославского антисоветского восстания (мятежа) 1918 года.

Подробнее о спектакле читайте ниже в разделе "Публикации".

Публикации

Так оживает история

Интерес к этому спектаклю особый: и потому, что Ярославский драматический театр впервые чуть ли не за двадцать лет поставил пьесу местного драматурга, и потому, что события, происходящие на сцене, воскрешают одну из страниц борьбы за Советскую власть в нашем крае.

Правда, следует оговориться: историческая конкретность переплетена здесь в значительной мере с художественным вымыслом. Но это лишь наделяет спектакль силой большого социального обобщения. И думается, неправы те, кто считает, что театру нужно было в новой постановке либо пренебречь ярославским колоритом, либо, не отступая от фактического материала, создать нечто вроде инсценированной исторической хроники.

Историчность и художественность отнюдь не исключают друг друга, напротив — органическое сочетание их придает произведению больший смысл, покоряющую эмоциональность.

«Это было...» (автор пьесы Д. Горбунов, сценический редактор и режиссер В. Давыдов, художник А. Ипполитов) — многоплановая народная драма.

Уже в самом начале ее стихотворный пролог подчеркивает массовость, характерность, типичность изображаемого:

Мы шли сквозь грозовые вихри пожарищ,

Пламя фронтов и вражеских мятежей.

Это было в Уфе, Ярославле, Казани, Самаре...

В спину нам — тысячи злобных ножей.

...Это было летом сурового восемнадцатого года, когда вокруг Советской России все туже стягивалось огненное кольцо гражданской войны, блокады, интервенции.

Как в капле отражается порой окружающая действительность, так и город, куда волею драматурга сведены герои пьесы, оказался средоточием ожесточенной классовой битвы. По одну сторону октябрьских баррикад — рабочие и крестьяне, взявшие власть в свои руки, строящие свободную жизнь, по другую — их смертельные враги, явные и тайные контрреволюционеры, белогвардейские мятежники.

Третьего не дано.

И напрасно пытается бывший ротмистр Кирилл Батов (эту трудную роль, требующую глубокого психологизма: Батов — некая разновидность трагического характера Григория Мелехова — превосходно ведет артист Н. Пахомов) остаться где-то на полпути. От белых он ушел, к красным не пристал, — его мучительные колебания между двумя непримиримыми лагерями оканчиваются крахом. Батов гибнет, разуверившись в былых дворянских идеалах и не обретя новых, революционных.

По-иному распоряжается своей судьбой солдатская масса. Вчерашним хлеборобам, поставленным под ружье, осточертела война, особенно теперь, когда они получили и волю, и землю. Застигнутый антисоветским мятежом, полк решает вначале держать нейтралитет.

— Хватит, навоевались!.. — с горечью отвечает один из солдат рабочим, пришедшим за помощью. Но, разобравшись в сложной политической обстановке, солдаты твердо становятся на сторону своих братьев-тружеников.

Сцена у казарм — динамическая, полная революционного оптимизма, убедительно развенчивает аполитичность, слепую веру в социальное перепутье, — именно то, чего не сумел преодолеть Батов.

Об’ективный исторический конфликт обусловил резкую контрастность спектакля. Главарю белогвардейских мятежников полковнику Быкову и иже с ним противостоит «партийный секретарь», старая ткачиха Дарья Блохина, неизменно опирающаяся на народ, поддерживаемая народом.

В исполнении артисткой М. Беляевой роли Блохиной не все безупречно. Иногда замечаешь, что характер героини нарочито сглажен, однолинеен, лишен той революционной страстности чувства и мысли, которые присущи большевистскому вожаку. Вероятно, это следствие спорной режиссерской трактовки образа, выдвинувшей на первый план Блохину-мать, а не Блохину – партийного руководителя.

Однако две центральные сцены (на фабрике и у моста перед атакой) М. Беляева проводит с исключительным под’емом, выявляя лучшие качества Блохиной — подлинного организатора трудовых масс.

Собственно, здесь, на фабрике, во время стихийного ночного субботника, и сталкиваются впервые столь остро два противоположных начала — революция и контрреволюция, Блохина и Быков.

Кажется, еще немного — и подручному Быкова, искусному интригану и демагогу Налимову удастся сорвать субботник по разгрузке угля. Но вот раздается чей-то возглас, в котором одновременно и надежда и сожаление:

— Погодите расходиться, партийный секретарь идет!

Появись Дарья Блохина среди этих настороженных людей иначе, начни она агитировать, разубеждать, корить, приказывать, — ей не найти бы общего языка с истосковавшимися по хлебу и работе ткачами.

Нет, Блохина—Беляева медленно, будто не узнавая, обводит взглядом разгоряченные лица и тихо, дрогнувшим голосом говорит:

— А ведь я Ленину, Владимиру Ильичу, от всех нас слово дала... Как же теперь?..

И лед сломлен. Блохину обступают, расспрашивают, ей верят, за нею идут. Отсюда начинается крушение Быкова, крушение контрреволюции. И хотя мятежникам все же удается ненадолго захватить власть в городе, позорный конец их авантюры предрешен.

Такова главная, ведущая идея пьесы и спектакля, если отвлечься от второстепенных сюжетных построений.

В новой работе театра немало настоящих творческих удач, каждая из которых по-своему содействует успеху постановки в целом.

Умно, с едва заметным сарказмом играет полковника Быкова народный артист РСФСР С. Ромоданов. Блестящая военная выправка, скупые жесты, не терпящий возражения тон... Но вдруг обнаруживаешь, что все это чужое, дешевое: и рука, заложенная за борт мундира, и диктаторская интонация. Конечно же, Быков одержим манией величия! Вот почему он так злобно мстит большевичке Волгиной, когда та одной фразой срывает с него личину «главнокомандующего»:

— Вы вообразили себя Наполеоном... А вы всего-навсего взбесившийся комар!

Роль Волгиной невелика, но в исполнении заслуженной артистки РСФСР К. Незвановой это запоминающийся образ. Как мужественно держится Волгина—Незванова на «барже смерти», увлекая своим примером других, сколько силы и гнева в словах, которые она бросает в лицо белогвардейцам!

Отталкивающий тип меньшевика, удел которого, по меткому определению В. И. Ленина, грешить и каяться, каяться и грешить, создал народный артист СССР Г. Белов. Точными, зримыми штрихами очерчивает он беспринципность и двурушничество инженера Волгина. Начав с уступок контрреволюции (он, видите ли, не против мятежа, если Быков даст слово, что не прольет ни одной лишней капли крови!), господин Волгин заканчивает откровенным предательством. Г. Белов не просто изобличает Волгина, этого героя псевдореволюционной фразы, на деле боящегося и ненавидящего пролетариат, но, прибегая к средствам сатиры, заставляет зрителей презирать его.

Арсений Голубь (сын Блохиной), каким его изображает артист Н. Кузьмин, — сильный, но противоречивый характер. Ему свойственны крайности, ошибки. Искренне преданный делу революции, партии, народу, Голубь вместе с тем недопустимо беспечен, по-детски доверчив к людям. А жизнь сводит его не только с друзьями по борьбе, но и с заклятыми недругами вроде Волгина, Котова, Райской. И тут необходимы, кроме идейной неподкупности, еще и железная выдержка и умение распознать душу человека. Н. Кузьмин проводит своего героя через жестокие испытания, но мы верим, что они, не сломав Арсения Голубя, помогли ему обрести политическую зоркость, партийную непримиримость.

Большим своеобразием и художественной новизной отмечены образы, созданные артистами П. Поляковым (Налимов), Н. Терентьевой (Райская), Ф. Мокеевым (Котов), С. Аверичевой (Васена Петровна), Ф. Раздьяконовым (Пыж).

Среди эпизодических персонажей радуют выразительным исполнением заслуженный артист РСФСР Л. Куклин (Архип), артисты Л. Полохов (мельник), Ю. Караев (Лаптев), Л. Дубов (Грозный), М. Кильчицкая (Васька Жук).

Много в спектакле и смелой режиссерской выдумки. В. Давыдов — беспокойный, ищущий художник. В пьесе Д. Горбунова его увлекли героика революции, драматизм борьбы, пафос утверждения социалистического бытия. И это сказалось прежде всего на мастерски поставленных сложнейших массовых сценах, определяющих идейное звучание спектакля. В сочетании с отличными реалистическими декорациями А. Ипполитова эти сцены вызывают аплодисменты зрителей.

Есть, разумеется, и в пьесе, и в спектакле отдельные промахи. Можно, например, упрекнуть драматурга в недостаточной композиционной стройности произведения, что не удалось преодолеть, к сожалению, и на сцене (слишком затянуто первое действие: картины-эпизоды, на которые дробится пьеса, скреплены подчас механически), в слабом использовании речевой характеристики персонажей (за исключением, пожалуй, Налимова, Волгина и Пыжа, герои пьесы говорят малоиндивидуализированным языком).

Можно оспаривать правильность толкования режиссером некоторых образов (Блохина, Райская), принимать или не принимать сентиментальный финал спектакля (логичнее было бы завершить постановку эпилогом, перекликающимся с прологом). Но все это не меняет общего положительного впечатления: театр имени Ф. Г. Волкова порадовал ярославцев новой творческой работой — история, ожившая в спектакле «Это было...», служит современности.

И последнее, о чем хочется сказать, завершая разговор о премьере: опыт создания спектакля «Это было...» наглядно убеждает, что только при тесном творческом содружестве драматурга и театра пьесе суждено увидеть сцену.

Пусть же Ярославский драматический театр радушно откроет двери произведениям местных литераторов.

В. РЫМАШЕВСКИЙ.

"Северный рабочий", 1958, 28 ноября

Актёры

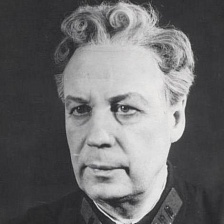

Мария Беляева

Дарья Дмитриевна Блохина

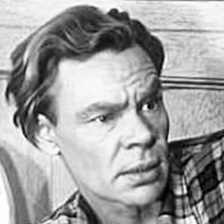

Николай Кузьмин

Арсений Голубь (Блохин), её сын, предгубчека

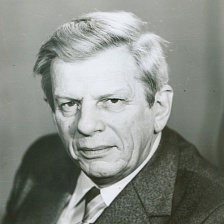

Сергей Ромоданов

Быков, полковник

Иван Аристархов

Быков, полковник

Пётр Прошин

Некто / Федосеич, рабочий

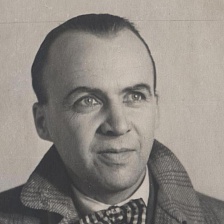

Григорий Белов

Волгин Сергей Тимофеевич, инженер

Клара Незванова

Волгина Ольга Ефимовна, его жена, учительница

Л. Новикова

Люба Волгина, их дочь

Наталия Терентьева

Наталья Леопольдовна Райская, актриса

Н.В. Пахомов

Кирилл Петрович Батов, бывший ротмистр

Феликс Раздьяконов

Пыж, чекист

Павел Поляков

Налимов, журналист

Сергей Константинович Тихонов

Котов, комиссар милиции, бывший офицер

Леонтий Полохов

Мельник, его отец

Маргарита Кильчицкая

Васька Жук, беспризорник

Леонид Куклин

Архип, капельдинер

Софья Аверичева

Васена Петровна, работница фабрики

Николай Север

полковой врач / священник / старик

Юрий Караев

Лаптев, солдат

Лев Дубов

Грозный, солдат

Владимир Аршинов

Яшин, ефрейтор

Владимир Троицкий

командир китайского отряда

Лариса Голубева

Маша, девушка с фабрики

Владислав Батенин

Рейх, немецкий военнопленный

Валентина Шпагина

мать с ребёнком

Учащиеся театральной студии

рабочие, солдаты, офицеры, кадеты

Екатерина Загородникова

Ольга Волгина (ввод)

Феликс Мокеев

Котов (ввод)