Премьера - 5 сентября 1967 г.

Основная сцена

3 часа с двумя антрактами

Этот спектакль стал первой премьерой после завершения масштабной реконструкции здания театра, продолжавшейся более двух лет. Обновлённое здание театра было торжественно открыто в августе 1967 года. В результате выполненных работ значительно увеличилась глубина сцены и колосниковое пространство, была обновлена механика, установлены современные осветительные приборы. Все эти новые возможности были успешно продемонстрированы в спектакле "Царь Юрий".

Подробнее о спектакле читайте ниже в разделе "Публикации".

Публикации

СЕВЕРНЫЙ РАБОЧИЙ, 1967, 24 сентября

Писатель увидел цветной широкоформатный сон. В купе вагона он пересказал его своему спутнику по путешествию — историку. Таким кинопрологом начинается новый спектакль академического театра имени Ф. Г. Волкова «Царь Юрий». Спектакль, скажем сразу, интересный, очень необычный, во многом убеждающий, во многом спорный.

В течение почти трех с половиной часов перед зрителем развертывается «народная трагедия в 3 ночах и 28 сновидениях». Спектакль переносит нас в начало XVII века, в то самое «смутное время», когда в России происходила первая крестьянская война и в пределы страны вторглись польские интервенты. Автор трагедии — драматург Владимир Соловьев избрал необычную форму сновидений, чтобы рассказать в условной форме о подлинных событиях, показать деятельность многих исторических лиц.

Автор трагедии, так же, как и постановщик спектакля народный артист СССР Ф. Е. Шишигин, все время напоминают зрителю о том, что у сновидений свои законы, своя логика и свой ритм. События, занимавшие в историческом прошлом долгое время, сводятся к нескольким коротким эпизодам. «Венец и бармы Мономаха» то и дело переходят из рук в руки, а пышные коронационные торжества мелькают, лишенные чинности и торжественности, все более убыстряясь. Василий Шуйский коронуется ночью, крадучись, наспех, тут же у неубранного трупа царя Дмитрия. Исторические личности мелькают временами, как персонажи старого фильма, показанного при помощи современного киноаппарата. В других «сновидениях» время замедляется и перед нами проходят психологически напряженные эпизоды, такие, как, например, свидание инокини Марфы, матери Дмитрия, с Ксенией Годуновой в монастырской келье.

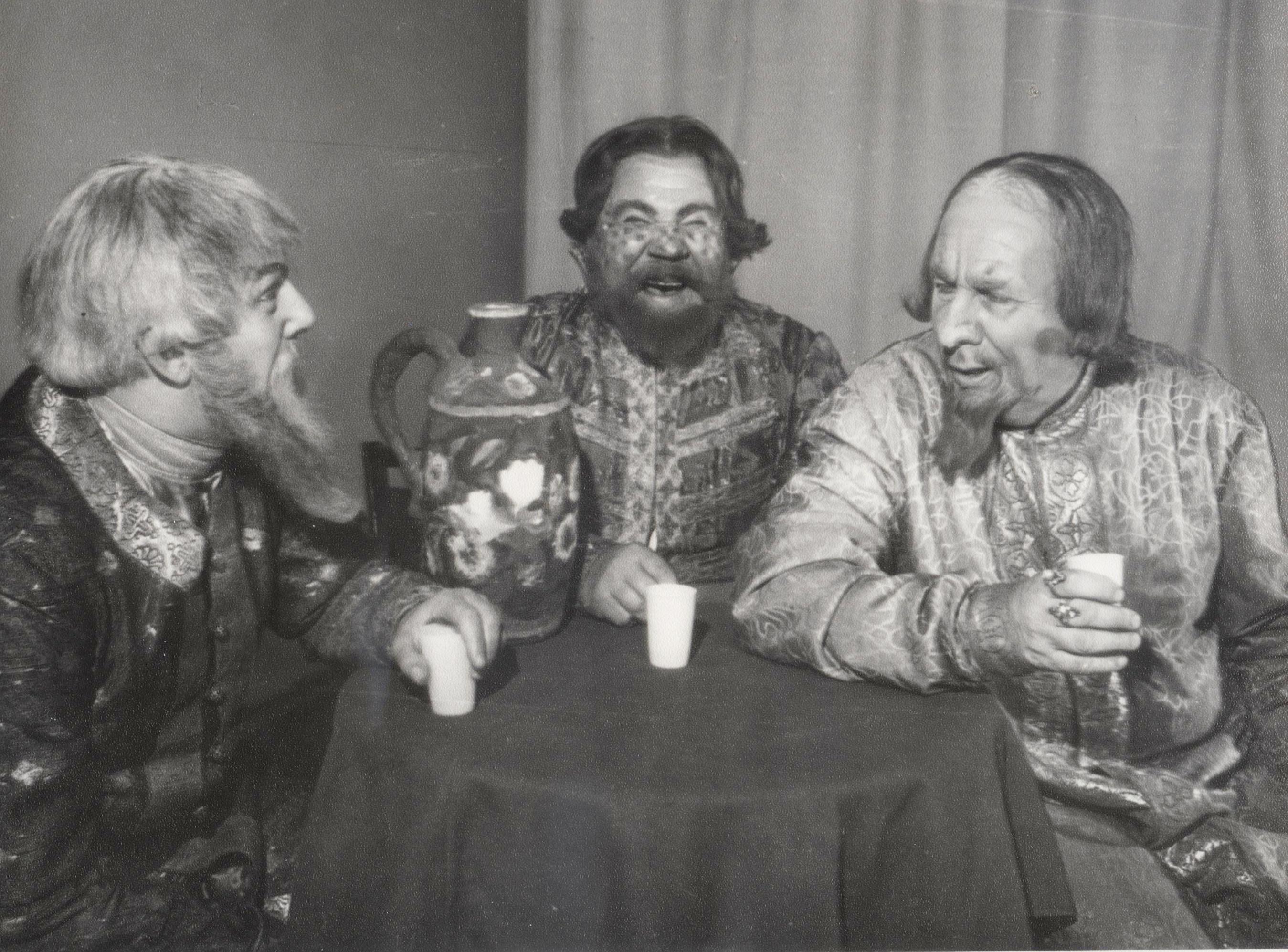

Как бы ни интересны были эти художественные средства спектакля, они остались бы только формальными приемами, если бы при помощи их авторы его не стремились выразить народный взгляд на историю, а именно как народ, или, точнее, трое крестьян (их хорошо исполняют артисты Ю. А. Караев. Л. П. Дубов, Л. Г. Алексеенко), поставленных в центре спектакля, с горькой усмешкой взирают на возню вокруг царского титула или, ужасаясь, всматриваются в происходящие в связи с этим человеческие драмы.

Выбор театром чрезвычайно сложной для постановки трагедии В. Соловьева и вызван, как нам кажется, тем, что в ней содержатся раздумья над прошлым нашего народа, в результате которых автор отказывается от многих установившихся трактовок и взглядов. Это-то историческое Содержание трагедии, точнее, той редакции ее, которая представлена театром, и вызывает необходимость оспорить некоторые исторические взгляды ее автора.

У театра налицо стремление показать силу народной борьбы в то далекое время, ее упорство, опровергнуть якобы существующее представление о том, что народ только «безмолствовал» или слепо шел за тем или иным царем. При всем благородстве этого замысла следует, однако, заметить, что на самом деле наша историческая наука уделяет много внимания изучению той эпохи. В трудах советских ученых убедительно показан всенародный размах антифеодальной гражданской войны, но в то же время устанавливается отсутствие в ней сознательной борьбы против царизма и, следовательно, революционного характера.

Спектакль завершается картиной лагеря одного из вождей этой народной борьбы Ивана Болотникова, который отказывается от царского титула, предпочитая остаться вождем народным. Это верно только частично, ибо известно, что Болотников, не именуя себя будущим царем, называл себя воеводой царя Дмитрия, действовал от его имени, распускал слухи, что сам царь находится в селе Коломенском в лагере восставших.

Вызывает желание поспорить, опять-таки с позиций истории, и другая важная тема спектакля. В центре его все время остается борьба вокруг восстановления Юрьева дня, то есть права корестьян один раз в году, 26 ноября старого стиля, перейти от одного хозяина к другому. Царь Юрий, именем которого названа трагедия, не существовал в истории, не появляется и на сцене — он, пo мысли автора, воплощение народных чаяний о добром и справедливом царе, его образ связывается в народном воображении с образом Георгия Победоносца. Крестьяне надеются видеть и не находят его в веренице царей, начинающих с посулов и кончающих беспощадной крепостнической политикой.

Вряд ли такое утверждение значения Юрьева дня исторически правомерно. Ведь в крестьянской войне, наряду с самими крепостными крестьянами, активно участвовали и холопы, казаки, горожане, мелкие служилые люди, к которым отмена Юрьева дня не имела никакого отношения. Есть по поводу этого и другое возражение. Юрьев день был введен в конце XV века, а до этою «выход» крестьян не был ограничен определенными днями. Сам этот Юрьев день, таким образом, явился шагом к полному закрепощению крестьян.

Самый серьезный недостаток трагедии В. Соловьева, на наш взгляд, однако, не в этом. Создавая народную трагедию, он отвел главное место в ней тем, кто находится пока еще на гребне народной борьбы — царям, борющимся за престол, любви Дмитрия и Ксении, другим обстоятельствам дворцовой жизни. Народ выступает в образе правдоискателей — крестьян, молящих о справедливости каждого из царей поочередно, в сцене встречи Бориса Годунова с одним из вождей восставших Хлопко (исторически недостоверной, но допустимой по законам искусства), в финальной картине. В трагедии отсутствуют сцены, широко показывающие пафос народной борьбы, ярость и массовое мужество восставших. Таким образом, театр был ограничен драматургическим материалом в реализации своего замысла.

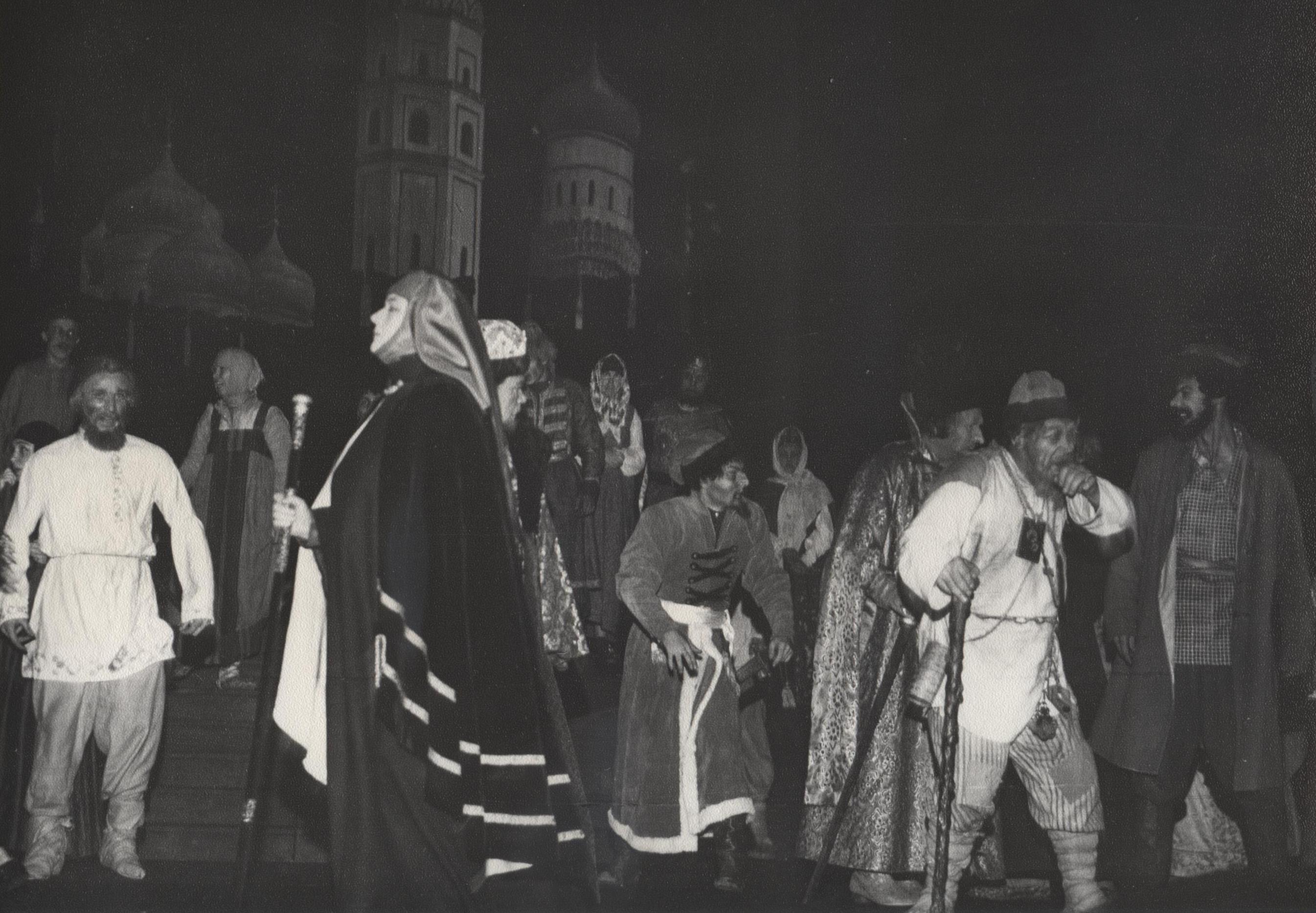

Надо отметить, что постановщик и художник спектакля много сделали, чтобы преодолеть этот недостаток трагедии. Заслуженный художник РСФСР А. М. Левитан великолепно оформил последнюю сцену, вдохнув в нее эпическую силу. Впечатляют и многие массовые сцены, например, грозное молчание народа, заставляющее пятиться в страхе Шуйского.

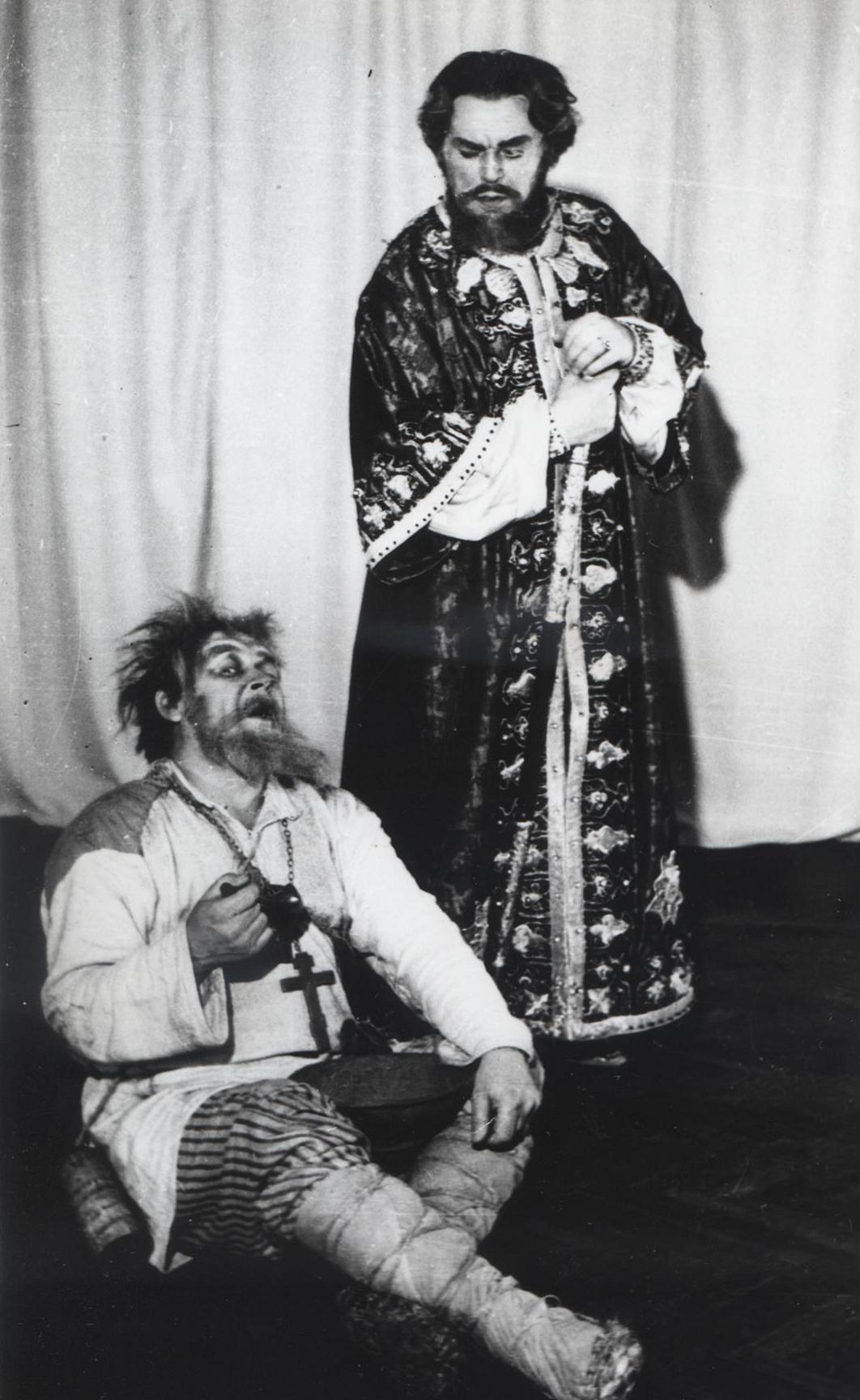

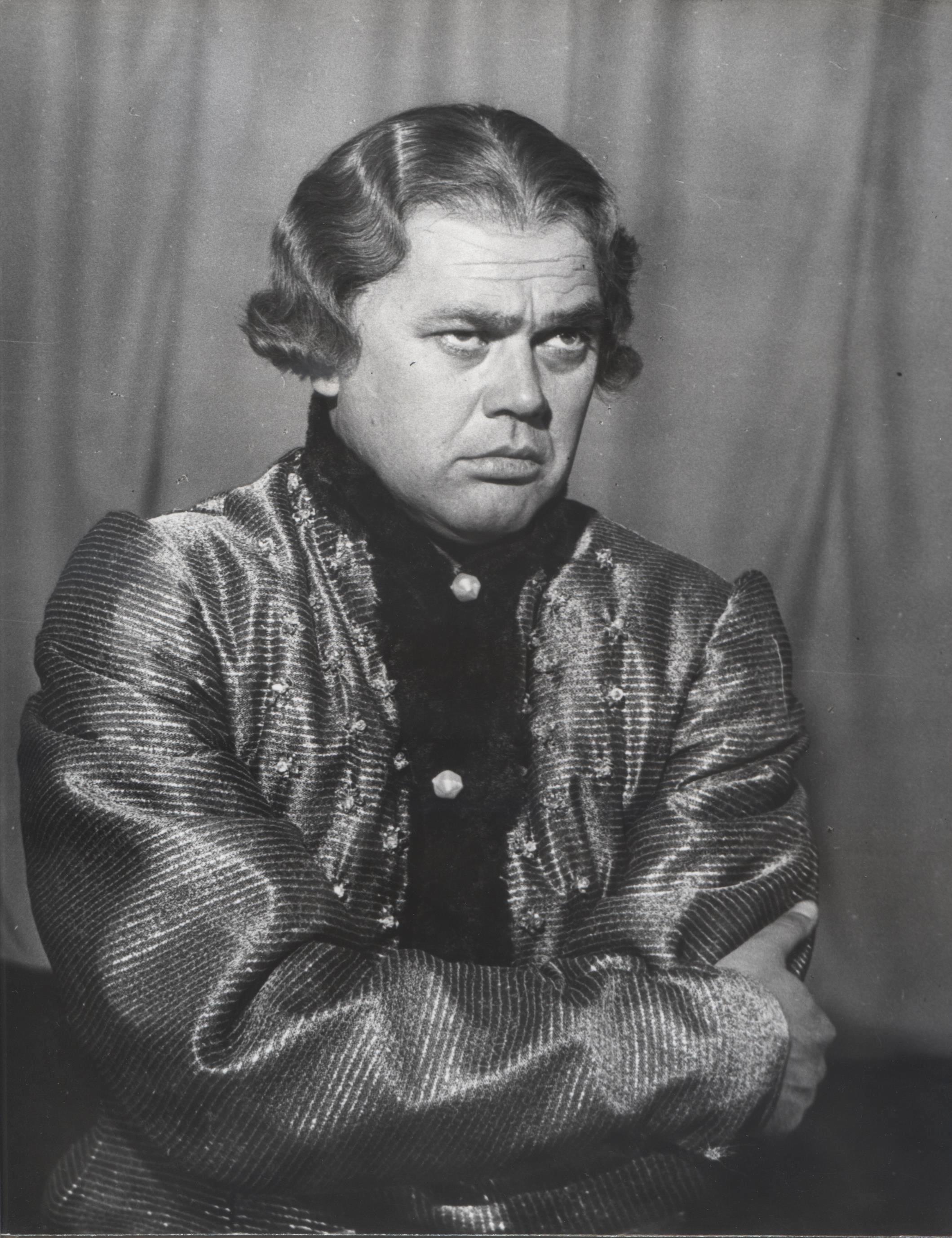

Нельзя, конечно, ни на минуту забывать, что спектакль — сложное синтетическое целое, и литературное произведение — только основа его. Жизненная и художественная правда на сцене рождается благодаря соединенным творческим усилиям драматурга, режиссера, актеров, художника, композитора и многих других соучастников спектакля. В «Царе Юрии» тонкая, умная работа актеров подчас и восстанавливает, насколько это возможно, историческую правду, и придает образу остроту и глубину. Так случилось, например, с народным артистом РСФСР В. А. Солоповым, исполняющим роль царя Дмитрия (именуемого обычно в исторических трудах Лжедмитрием или Самозванцем). Драматург, создавая этот образ, снова заинтересовался тайной «убиения царевича Дмитрия в Угличе». Перед зрителем проходят различные версии этого «убиения»: был ли убит Дмитрий по приказу Годунова — так считали историки XIX века и вместе с ними и А. С. Пушкин — или сам в припадке падучей болезни напоролся на нож.

Драматург, а вместе с ним и создатели спектакля склоняются к другой версии, что якобы Дмитрий был подменен другим мальчиком, был скрыт и, выросши, появился в Польше. Как ни интригующа эта загадочная история, она все же уводит в сторону от основных исторических проблем. Между тем, высказав не очень достоверную историческую гипотезу о происхождении Дмитрия, драматург идет дальше в толковании его деятельности. А демократизировать этого царя вряд ли было правомерно. Кстати, пятилетний срок поисков беглых крестьян существовал до Дмитрия, а во время его царствования был издан другой указ, исходивший из того, что крепостные должны быть возвращены господам. Дмитрий остается, таким образом, зависимым от польского влияния, дворянским царём.

В. А. Солопов, не углубляясь в спорную характеристику политического значения деятельности этого царя, играет человека, способного на добрые помыслы и сердечные порывы, но кратковременного и поверхностного в своих делах и увлечениях, неосторожного до легкомыслия, слабого и обаятельного. Дмитрий воспринял уроки коварства, преподанные ему иезуитами, использует эти уроки против них самих и в то же время испорчен ими.

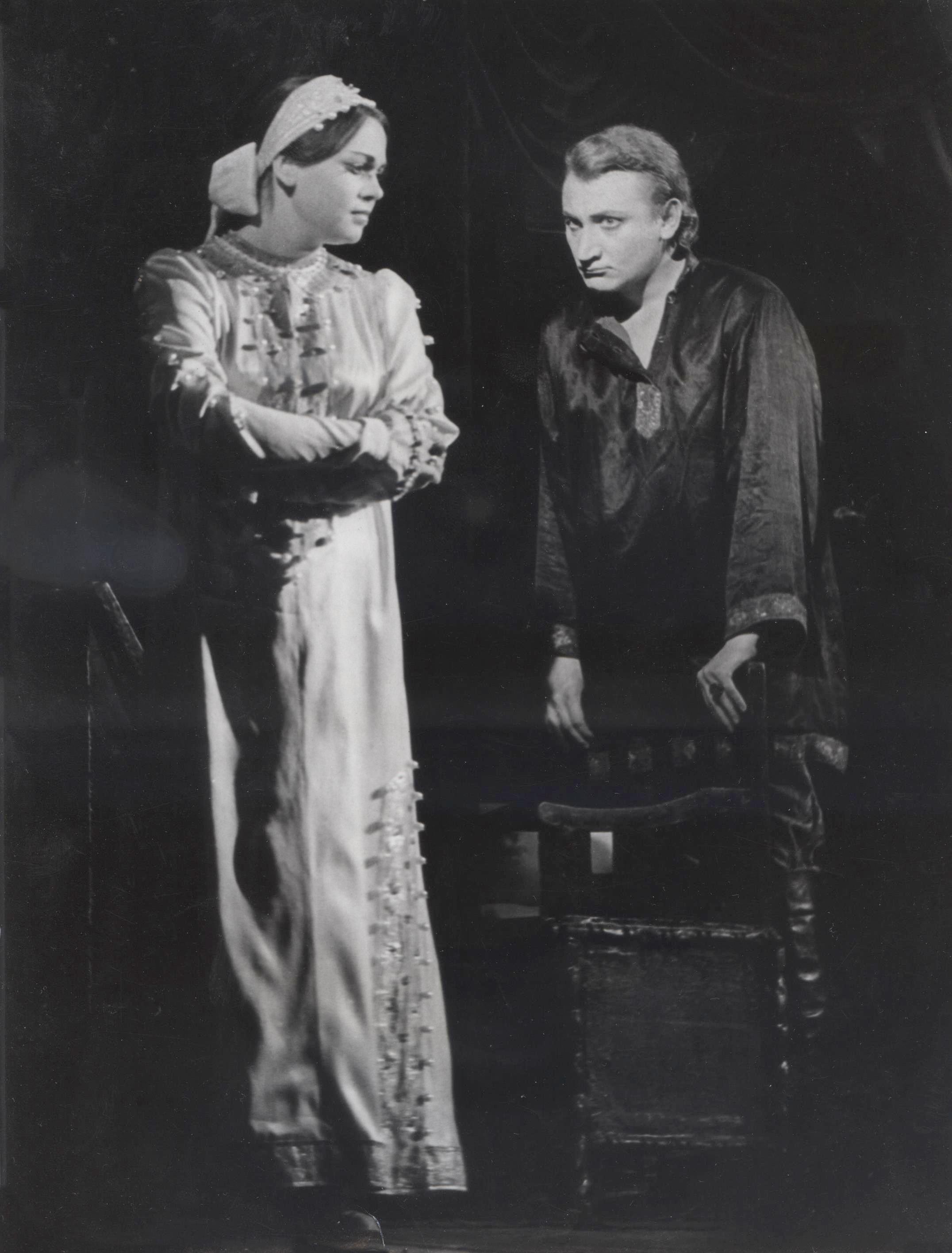

Драматург шире, чем у других героев, хотя также пунктиром, показывает личную жизнь Дмитрия. Это его пылкая любовь к гордой полячке Марине Мнишек (ее роль эффектно, но порой ограничиваясь внешним рисунком, играет В. П. Нельская). Осудив Марину, но сохранив любовь к ней, Дмитрий полюбит Ксению Годунову (факт исторической науке неизвестный). Роль Ксении исполняют артистки Э. Б. Сумская и Т. В. Канунникова, исполняют с большой драматической силой, художественно оправдывая эту неожиданную страсть к человеку, являющемуся виновником гибели ее матери и брата. Сила таланта В. А. Солопова проявляется в умении создавать единство даже там, где ему приходится совершать противоречивые поступки, выражать несовместимые черты. Психологическим рисунком роли артист исправляет многое надуманное и искусственное, что было в замысле драматурга.

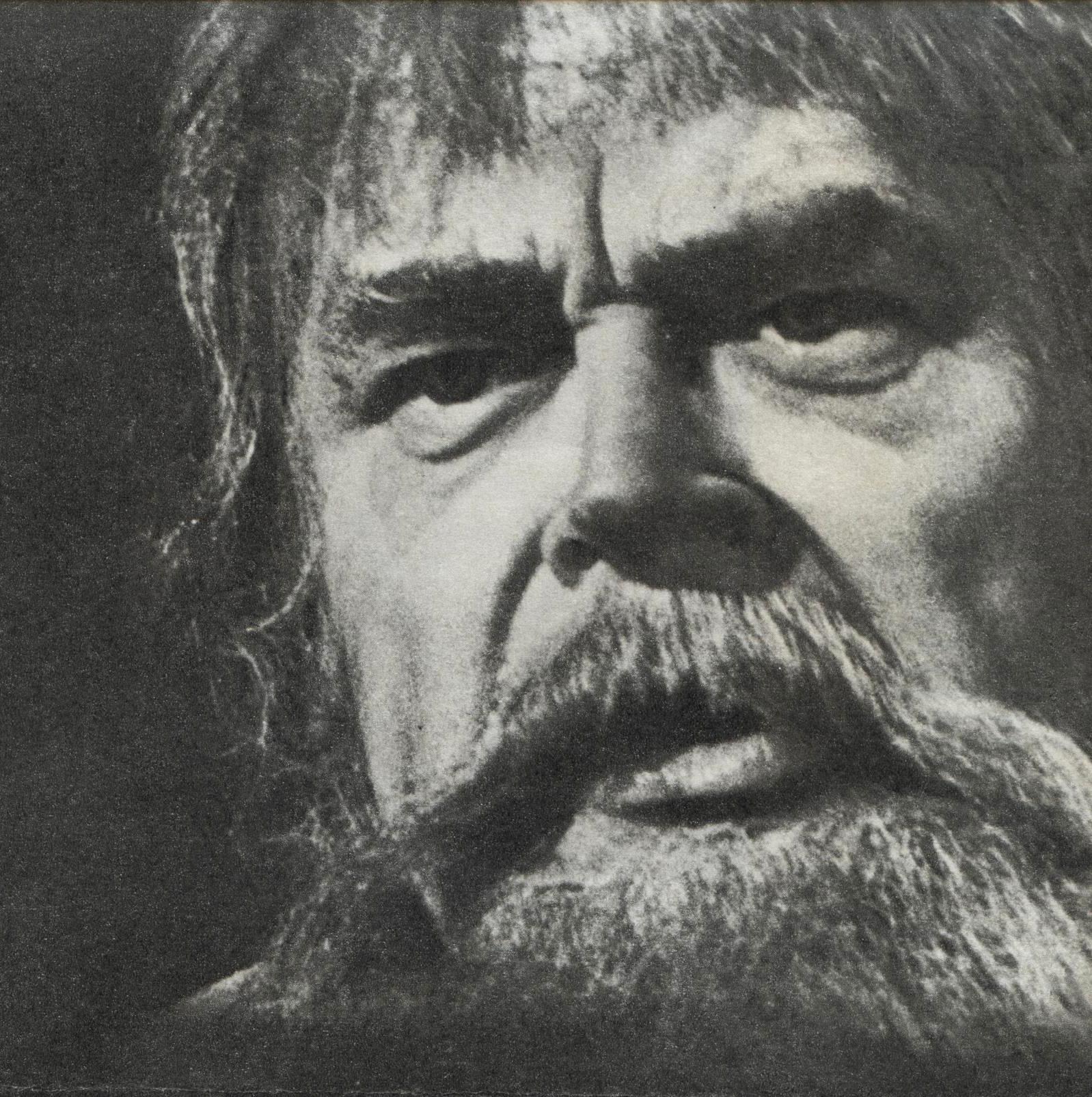

Другим большим актерским успехом спектакля является исполнение народным артистом РСФСР В. С. Нельским роли боярина, а потом и царя «смиренномудрого» Василия Шуйского. То и дело на сцене появляется его стариковская сутулая фигура в волочащемся по земле парчовом одеянии. В то время, когда другие герои ведут борьбу во имя каких-либо идей или целей, Шуйский в исполнении В. С. Нельского уже познал их тщету. Утеха его старости — интрига, утонченная, подчас рискованная и доводящая до плахи. Он мастер полуслова, от которого можно отпереться, намека, способного возбудить великую смуту. С большим искусством артист передает обманчивую искренность Шуйского. Выразителен его голос, то в меру вкрадчивый и сладкий, то в меру исполненный достоинства и самодовольства. Надо отметить, что образ этот является и удачей драматурга.

Бориса Годунова с большим драматическим напором, крупными мазками изображает народный артист РСФСР С. Д. Ромоданов. Тот же замысел четко раскрывает и заслуженный артист РСФСР Н. В. Кузьмин. В трагедии царь Борис не отягощен муками совести. Смысл его жизни — утвердить себя как властную личность, которая, вопреки законам престолонаследия, овладевает царским титулом. Трагедия Бориса в том, что он на собственном опыте познает мнимость этой власти, ее слабость перед бурями народными. Исполнителям приходится преодолевать особенность драматургии В. Соловьева, пожалуй, более ясно выступающую в этом образе, нежели в других: идеологические и политические высказывания Бориса обнажены, лишены психологического обоснования, не показан ход мыслей его, а только конечные декларации. Артистам все время приходится оправдывать своим сценическим поведением известный схематизм образа, отсутствие характера, преодолевать известную неоправданную исторически идеализацию этого царя в трагедии. Это, на наш взгляд, им не всегда удается.

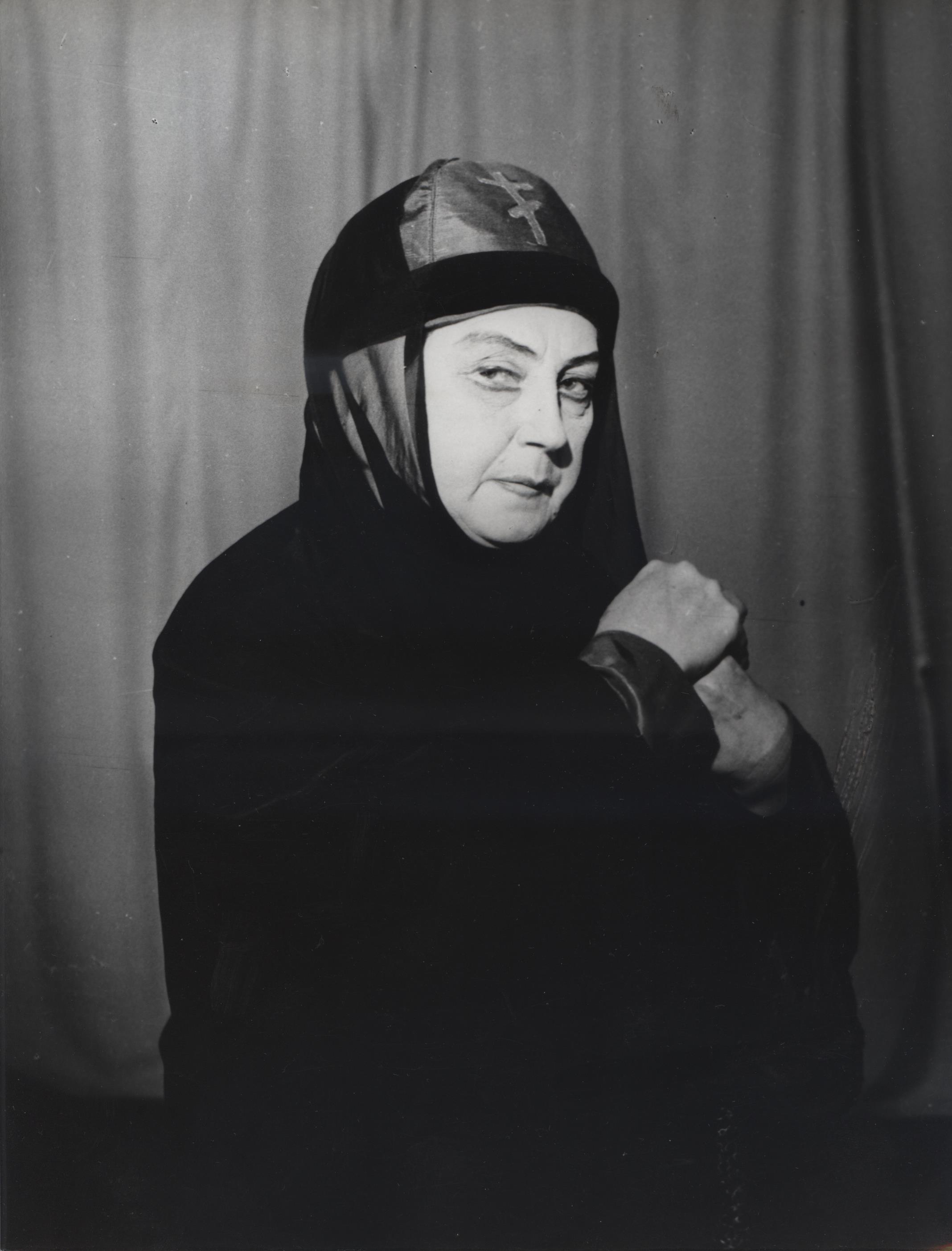

Есть в «Царе Юрии» персонаж, жизненной истории которого, мучительных борений хватило бы на отдельную трагедию. Это седьмая жена царя Ивана Грозного Мария Нагая, в дальнейшем заточенная в монастырь под именем инокини Марфы. В спектакле показываются только отдельные звенья ее страшного пути. История Марии, как и история Ксении, это те страдания и те нравственные потери, которые остаются скрытыми внешним течением исторических событий. В этой роли выступают заслуженные артистки РСФСР К. Г. Незванова и Л. Я. Макарова. Обе они исполняют роль с подлинным трагическим накалом, хотя и различно. В исполнении К. Г. Незвановой трагизм этот более сдержан и исполнен внутренней силы. Л. Я. Макарова ярче открывает народный характер героини, более полно выражает ее страдания.

В спектакле много актерских удач. Полным силы и уверенности в народной мощи выступает Иван Болотников в исполнении народного артиста РСФСР С. Д. Ромоданова и заслуженного артиста РСФСР Н. В. Кузьмина. Очень броско рисует пьяного бесшабашного польского ставленника Дмитрий-Самозванца (известного в истории под именем «тушинского вора») артист Ф. И. Раздьяконов. Выразительно изображает лукавого и умного иезуита артист Д. Д. Бондарев. Искренен и прямодушен Петр Басманов — нерассуждающий воин неправой борьбы — в исполнении артиста В. В. Фогельмана.

Новый спектакль, поставленный Ф. Е. Шишигиным, характеризуется широким и свободным пониманием театрального реализма, стремлением к эпичности, проявляющемся в особенности в массовых сценах, отказе ради этой эпичности от нюансов и полутонов во имя изображения сильных, резко контрастирующих событий и характеров.

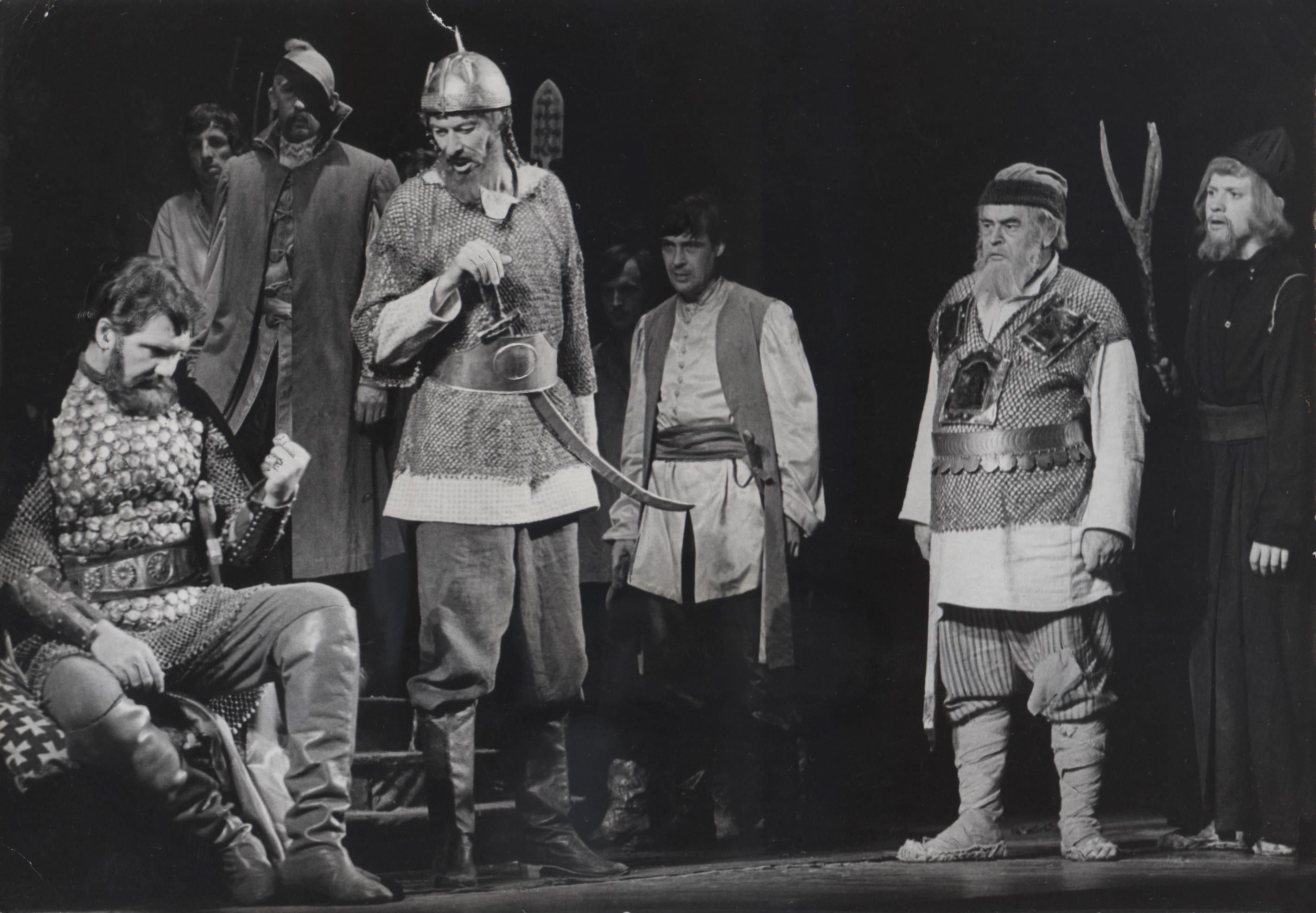

Есть в спектакле и качество, которое можно назвать творческой дисциплиной. Как бы ни своеобразна была индивидуальность каждого актера, все они объединены общей волей режиссера, его замыслом, заданным им ритмом спектакля. Пожалуй, только один момент в режиссерском плане может вызвать известные возражения. Понятно увлечение постановщика красивыми тканями и костюмами, блестящими панцирями воинов, его желание воссоздать облик людей XVII века, но весь этот антураж временами становится в противоречие с той условностью спектакля, «логикой сна», которая не требовала такого внимания к внешним признакам эпохи.

Режиссерский план нашел единомышленника в лице художника спектакля А. М. Левитана. Он полностью использовал новые технические возможности реконструированной сцены театра: точную работу поворотных кругов и других театральных механизмов, увеличившуюся глубину сцены, новые осветительные приборы. При этом он построил очень выразительную конструкцию, строгую и суровую, дающую возможность каждый раз по-новому строить мизансцены многочисленных «сновидений» спектакля, не отвлекая зрителя от главного — игры артистов. Мы уже писали выше о замечательном решении последней сцены спектакля — лагеря Ивана Болотникова.

Похвалы заслуживает и участие в спектакле композитора А. А. Нестерова и дирижера В. М. Селютина. Используя новые акустические возможности театра, они средствами музыки подчеркнули драматизм действия, эпичность происходящего на сцене. Интересным нововведением представляется нам и поставленные режиссером В. И. Цветковым кинопрологи. Они хорошо раскрывают тот характер исторической гипотезы, который хотел придать своей трагедии автор, но местами содержащиеся в них разъяснения кажутся излишними, даже неуважительными по отношению к творческому воображению и опыту зрителя.

Наш театр открыл сезон интересным и необычным спектаклем, который оставляет сильное впечатление, но в то же время и вызывает споры. Без них, по-видимому, и невозможны творческие поиски.

П. АНДРЕЕВ,

доцент кафедры истории СССР Ярославского педагогического института, кандидат исторических наук.

А. СЕМЕНОВ,

доцент кафедры литературы педагогического института, кандидат филологических наук.

Актёры

Сергей Ромоданов

Иван Исаевич Болотников, предводитель восставшего крестьянства / Борис Годунов / Историк в кинопрологе

Николай Кузьмин

Иван Исаевич Болотников, предводитель восставшего крестьянства / Борис Годунов

Юрий Караев

Емеля, крестьянин / Василий Шуйский

А.К. Бауков

Емеля, крестьянин / Запорожский атаман

Лев Дубов

Тимофей, крестьянин

Леонид Алексеенко

Степан, крестьянин

Евгений Князев

Хлопко, разбойный атаман

Олег Финский

Донской атаман

Клара Незванова

Мария Нагая (она же инокиня Марфа) - седьмая жена Ивана Грозного, мать царевича Дмитрия

Лидия Макарова

Мария Нагая (она же инокиня Марфа) - седьмая жена Ивана Грозного, мать царевича Дмитрия

В.К. Плюснина

Мария Нагая (она же инокиня Марфа) - седьмая жена Ивана Грозного, мать царевича Дмитрия

Владимир Солопов

Дмитрий

Валерий Нельский

Василий Шуйский / Писатель в кинопрологе

Людмила Бокиевская

Ксения, дочь Бориса Годунова

Татьяна Канунникова

Ксения, дочь Бориса Годунова

Элла Сумская

Ксения, дочь Бориса Годунова

Вячеслав Фогельман

Пётр Басманов, воевода

Пётр Прошин

Патриарх Иов

Леонтий Полохов

Михайло Нагой, брат Марии Нагой

Константин Лисицын

Прокопий Ляпунов, предводитель служилых людей Рязани

Сергей Константинович Тихонов

Василий Голицын, воевода

Александр Кузьмин

Татищев, боярин

Владимир Карпович

Валуев, убийца Дмитрия

Алексей Шумилов

Гонец

Андрей Дударенко

Новый патриарх / Самозванец

Александр Рындин

Новый патриарх / Емеля / Запорожский атаман

Феликс Раздьяконов

Самозванец, или так называемый "тушинский вор"

Валентина Нельская

Марина Мнишек, дочь самборского кастеляна

Дмитрий Бондарев

Лавицкий, патер, иезуит

Николай Коваль

Лавицкий, патер, иезуит / Дмитрий

Владимир Аршинов

Ян Сапего

Павел Поляков

Гонсевский

Софья Аверичева

1-я шляхтенка

Людмила Охотникова

1-я шляхтенка

Лариса Голубева

2-я шляхтенка

Валентина Шпагина

2-я шляхтенка

Лев Брагилевский

Рожинский

Теодор Розен-Рейн

Шляхтич

Артисты театра

крестьяне, воины, стража, бояре, монахи, нищие, разбойный люд

Учащиеся Ярославского театрального училища

крестьяне, воины, стража, бояре, монахи, нищие, разбойный люд

Валерий Соколов

Степан (ввод)

Татьяна Иванова

Ксения (ввод)

Виктор Яковлев

Михайло Нагой (ввод)

Иосиф Кутянский

Прокопий Ляпунов (ввод)

Виктор Семёнов

Михайло Нагой (ввод)

Тахир Матеулин

Прокопий Ляпунов (ввод)

А.А. Лебедев

Ян Сапего (ввод)

Авторы и создатели

Владимир Соловьёв

автор пьесы

Фирс Шишигин

режиссёр-постановщик

Александр Левитан

художник

Аркадий Нестеров

композитор

Всеволод Цветков

режиссёр кинопрологов

Николай Коваль

ассистент режиссёра

Владимир Селютин

дирижёр